Von Ostfriesland bis Niederbayern, von der Uckermark bis in den Schwarzwald wird gefeiert: Volkshochschulen, Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, Universitäten, Museen und Antisemitismusbeauftragte allerorten begehen 1700 Jahre dokumentiertes jüdisches Leben auf dem Gebiet, das wir heute Deutschland nennen.

Inzwischen pfeifen es die Spatzen von Flensburg bis Mittenwald von den Kirchen- und Synagogendächern, dass im Jahre 321 Kaiser Konstantin ein Edikt ausstellte, aus dem man auf die Anwesenheit von Juden in der damaligen Colonia Claudia Ara Agrippinensium, dem heutigen Köln, schließen kann. Wie war es eigentlich vor 100 Jahren? Wie wurden damals 1600 Jahre jüdischen Lebens in Deutschland gefeiert?

staatsbürgerrechte Blenden wir kurz zurück. Der Erste Weltkrieg war eben vorbei. Die deutschen Juden, die erst mit der Gründung des Deutschen Reiches 1871 überall in Deutschland die gleichen Staatsbürgerrechte erworben und ihren Patriotismus in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs unter Beweis gestellt hatten, gerieten nach der deutschen Niederlage bereits unter Druck, ihre Stellung als deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens zu verteidigen.

In der sogenannten Dolchstoßlegende wurde den Feinden im Lande vorgeworfen, sie hätten die Niederlage des Reichs durch Zersetzung von innen herbeigeführt – denn für die Deutschnationalen war es schier unvorstellbar, dass das deutsche Heer von außen, nämlich an der Front, geschlagen wurde.

So mussten mal wieder die Juden, und daneben auch die Sozialisten, als Sündenböcke für das Versagen der militärischen und politischen Führung, als Feinde im Inneren des Reichs herhalten.

PATRIOTISMUS Von großen Feiern der Stadtverwaltungen und Kirchen, der Volkshochschulen oder Universitäten war im Jahre 1921 nichts zu hören. Es waren die Juden selbst, die als eine Form der Verteidigung gegenüber den Angriffen, die ihren Patriotismus und ihre Loyalität als Staatsbürger infrage stellten, jenes Jubiläum begingen. So erschien pünktlich zum Jubiläumsjahr 1921 eine Schrift des Stuttgarter Rabbiners Paul Rieger mit dem apologetischen Titel Vom Heimatrecht der deutschen Juden.

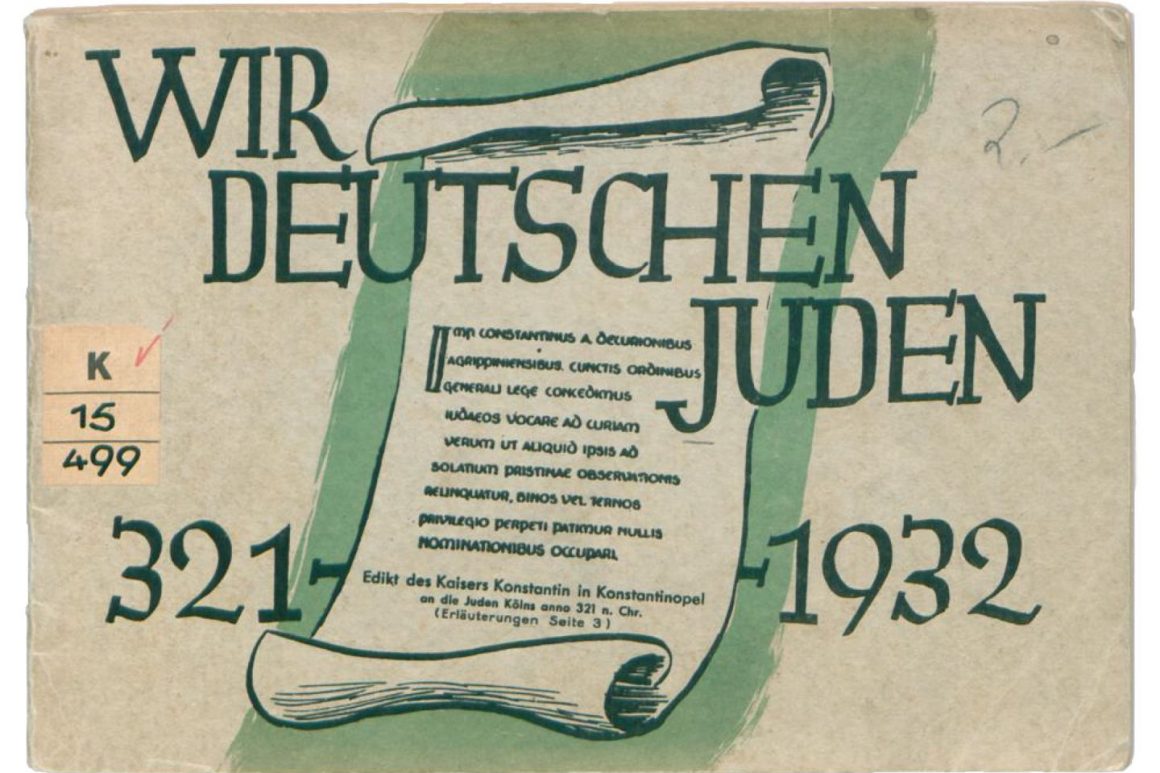

Sein Bamberger Kollege Adolf Eckstein veröffentlichte sieben Jahre später seine Schrift Haben die Juden in Bayern ein Heimatrecht?. Und im Jahre 1932 veröffentlichte der »Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens« eine Broschüre mit dem Titel Wir deutschen Juden 321–1932, in der explizit auf das erste überlieferte Dokument jüdischer Existenz auf germanischem Boden verwiesen wird.

Explizit wird 1932 auf das Edikt von Kaiser Konstantin aus dem Jahr 321 hingewiesen.

Darin heißt es: »Alle diese bekannten Tatsachen müssen in dieser politisch bewegten Zeit immer wieder mit allem Nachdruck betont werden, weil daraus die Grundlosigkeit des Umstandes hervorgeht, daß die deutschen Juden … mehr denn je Gegenstand der Beschimpfung, der Verachtung, ja sogar des tätlichen Angriffes sind.« Ähnlich schrieb bereits Eckstein in seiner Schrift, nachdem er über ein Jahrtausend jüdischen Lebens in Bayern nachgewiesen hatte, ob es nicht ein tragisches Schicksal sei, dass die im Weltkrieg für Deutschland ins Feld ziehenden jüdischen Soldaten »sich genötigt finden, für ihr ›Heimatrecht‹ einen Kampf mit geistigen Waffen zu kämpfen«.

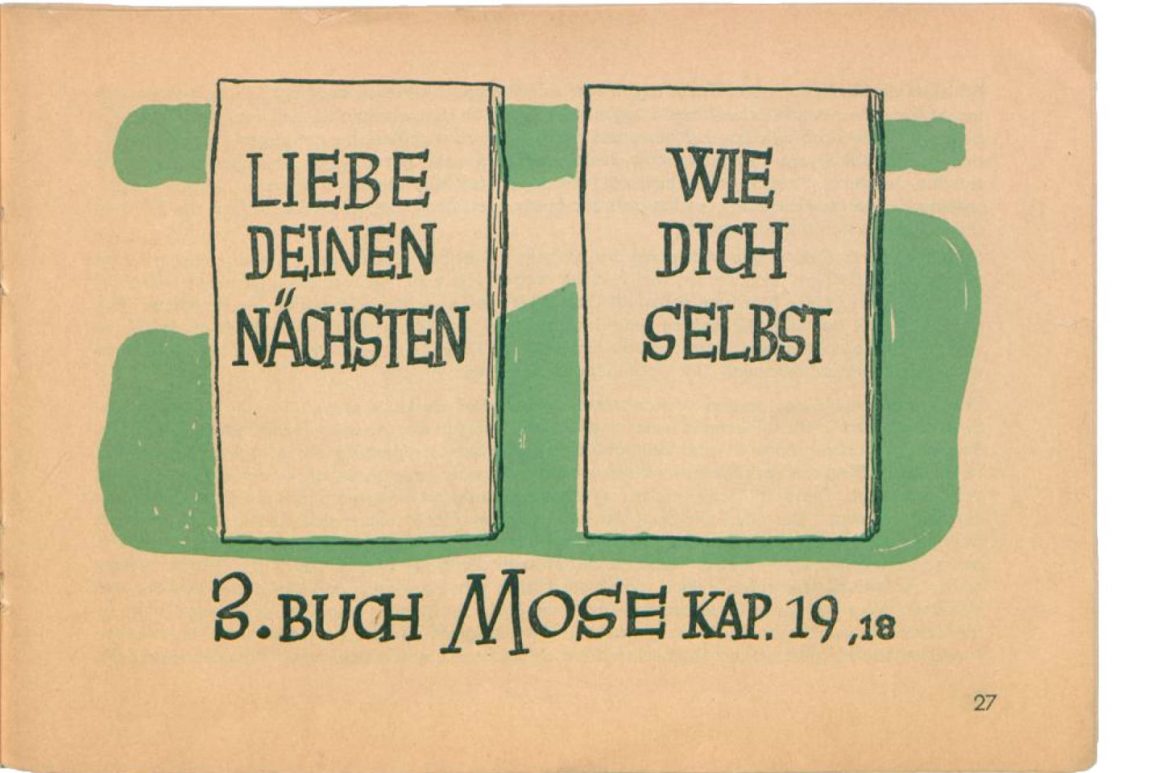

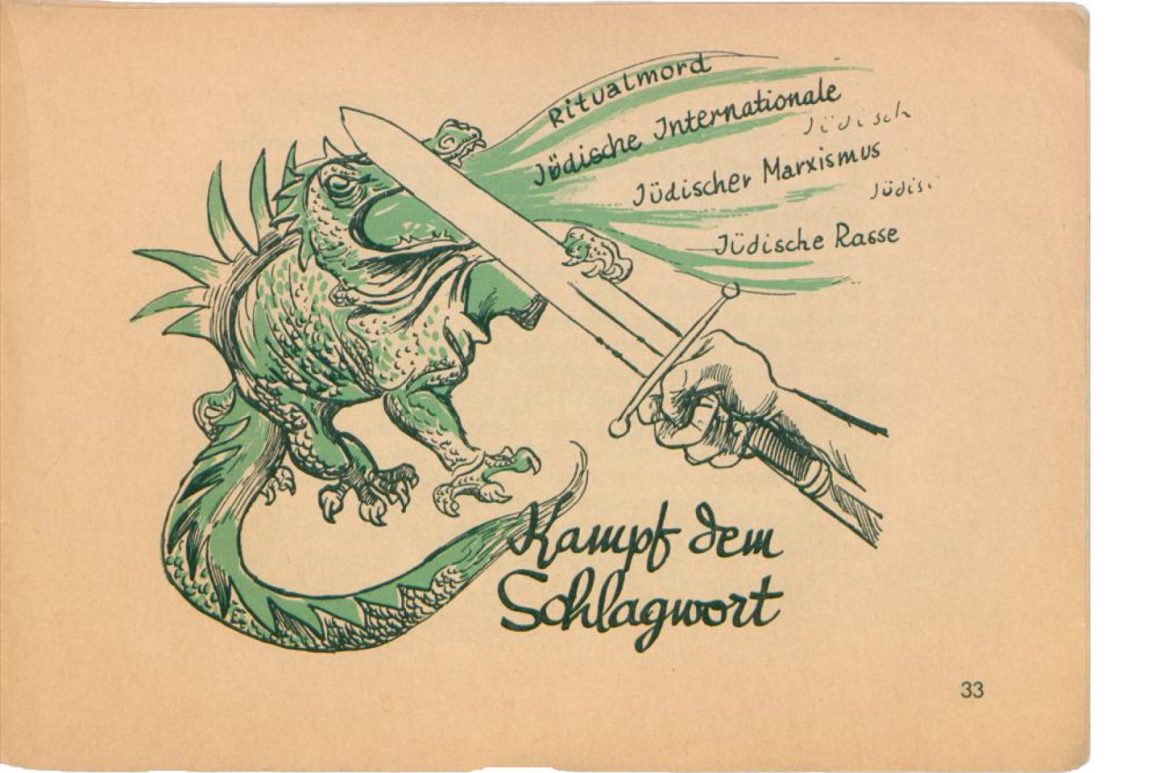

weimarer jahre In der Tat waren die Versuche, jüdisches Leben auf dem Gebiet des modernen Deutschland bereits zur Römerzeit nachzuweisen, vor allem als Waffe gegen den ansteigenden Antisemitismus der Weimarer Jahre zu verstehen. Bereits lange vorher war man damit dem christlichen Antijudaismus begegnet. Wenn Juden bereits zur Zeit Jesu in Germanien lebten, wie konnte man deren Nachfahren für dessen Kreuzestod verantwortlich machen, der ja bekanntlich Tausende Kilometer entfernt davon stattfand?

Im 20. Jahrhundert ging es nicht mehr darum, den Vorwurf des Deizids zu entkräften, und auch nicht darum, jüdisches Leben an Rhein und Donau im ersten Jahrhundert nachzuweisen. Nun erwiderte man einem völkischen Antisemitismus, der die Juden als ein »Gastvolk« inmitten des deutschen »Wirtsvolks« ausmachte. Ähnlich wie Karl Kraus in Wien auf Theodor Herzls Zionismus reagierte, indem er sarkastisch anmerkte, die Juden seien ja schließlich nicht »zur Hebung des Fremdenverkehrs« viele Jahrhunderte lang in Europa heimisch gewesen, versuchten auch Rabbiner wie Rieger und Eckstein, die Integration der Juden in den deutschen Sprach- und Kulturraum nachzuweisen.

»Das Ahasvergefühl der Heimatlosigkeit gehört einer längst untergegangen Zeit an«, schrieb Rabbiner Eckstein 1928. Fünf Jahre später war diese Zeit zurückgekehrt. Den deutschen Juden wurde abgesprochen, Deutsche zu sein, sie sollten sich als Fremde fühlen und wurden aus der deutschen Volksgemeinschaft ausgegliedert. Bereits im Mai 1933 verfassten deutsche Studenten im Rahmen der Bücherverbrennung Thesen, die behaupteten: »Der Jude kann nur jüdisch denken. Schreibt er deutsch, dann lügt er.« Oder: »Jüdische Werke erscheinen in hebräischer Sprache. Erscheinen sie in Deutsch, sind sie als Übersetzung zu kennzeichnen.«

Ziel war es, gegen den Antisemitismus der Weimarer Jahre vorzugehen.

1934 erschien im Jüdischen Verlag Siegmund Katznelsons umfangreiches Werk Juden im deutschen Kulturbereich, in dem der Autor in zahlreichen Bereichen, von der Botanik bis zum Schachspiel, den Anteil jüdischer Frauen und Männer an der deutschen Kultur nachzuweisen suchte. Juden lebten nicht nur seit damals 1600 Jahren in Deutschland, sie waren zumindest in den letzten beiden Jahrhunderten auch Teil Deutschlands. Dies konnte man im Jahre 1934 freilich nicht mehr laut sagen, und das Buch wurde nach seiner Drucklegung von den nationalsozialistischen Behörden eingestampft. Erst in den 50er-Jahren konnte es erscheinen.

ANGRIFFE Wenn nun im Jahr 2021 die 1700-jährige Existenz jüdischen Lebens auf deutschem Boden gefeiert wird, dann sind die Umstände zwar ganz andere, aber die Motive ähneln sich doch. Rabbiner Ecksteins Worte aus dem Jahr 1932, dass Juden »mehr denn je Gegenstand der Beschimpfung, der Verachtung, ja sogar des tätlichen Angriffes sind«, kann man leider, wenngleich unter anderen Voraussetzungen, auch heute wieder hören.

Im 21. Jahrhundert, 70 Jahre nach der Schoa, besteht daher weiterhin der Bedarf, nachweisen zu müssen, dass Juden zu Deutschland gehören. Man kann sich fragen, was es eigentlich noch alles braucht, um die Zugehörigkeit von Juden als genauso selbstverständlich erscheinen zu lassen wie die Tatsache, dass Katholiken oder Protestanten, Bayern oder Pfälzer zu Deutschland gehören.

Wie werden wir wohl das 1800-jährige Bestehen jüdischen Lebens in Deutschland feiern?

Wie werden wir wohl das 1800-jährige Bestehen jüdischen Lebens in Deutschland feiern? Schön wäre es, wenn all das, was wir den Erwachsenen heute mühsam zu vermitteln versuchen, dann bereits den Kindern in den Schulen beigebracht worden wäre, wenn Juden ihr »geistiges Heimatrecht« nicht mehr nachweisen müssten, und wenn man dann auf eine 2000-jährige Geschichte des Antisemitismus als ein rein historisches Phänomen der Verirrung der Menschheit zurückblicken würde. Aber das wird wohl auch in 100 Jahren eine Illusion bleiben.