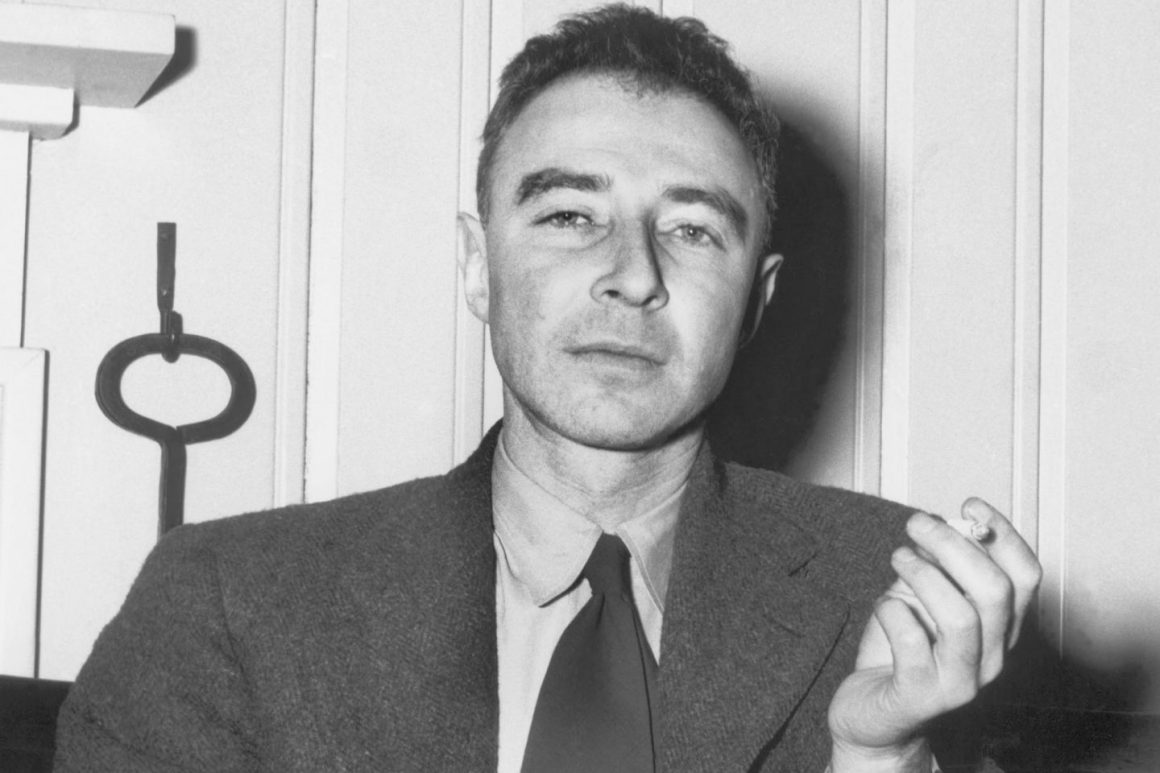

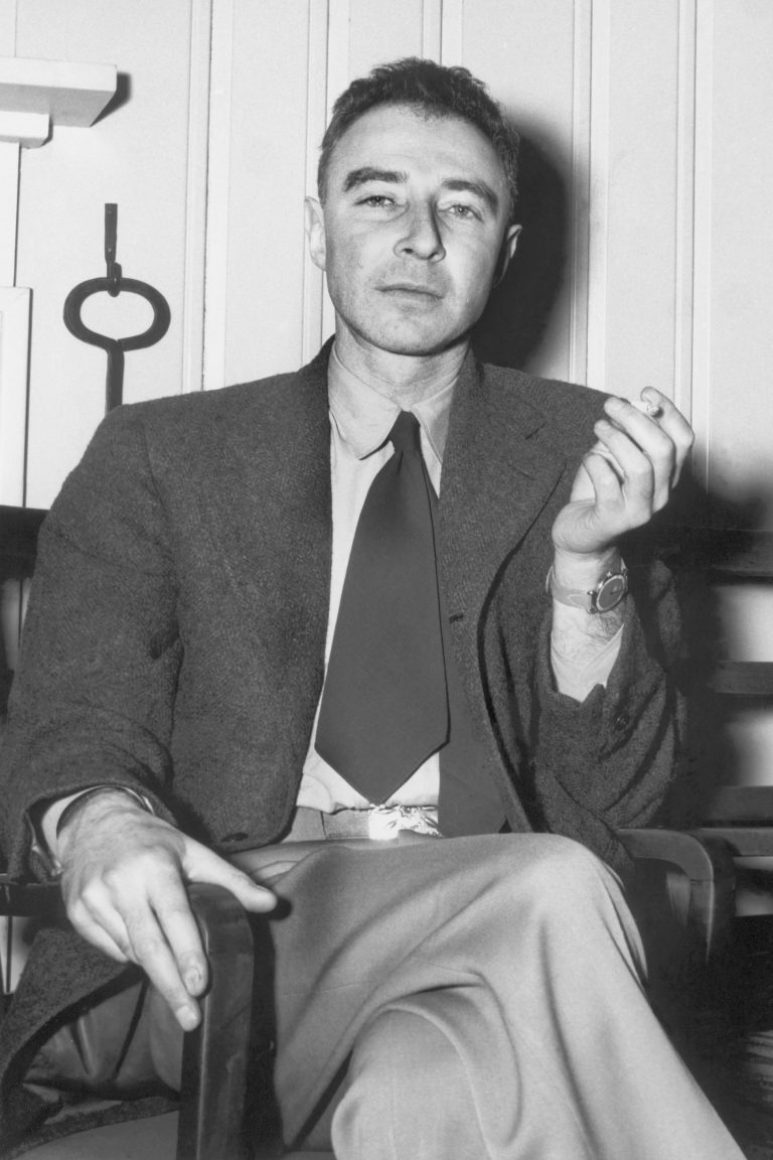

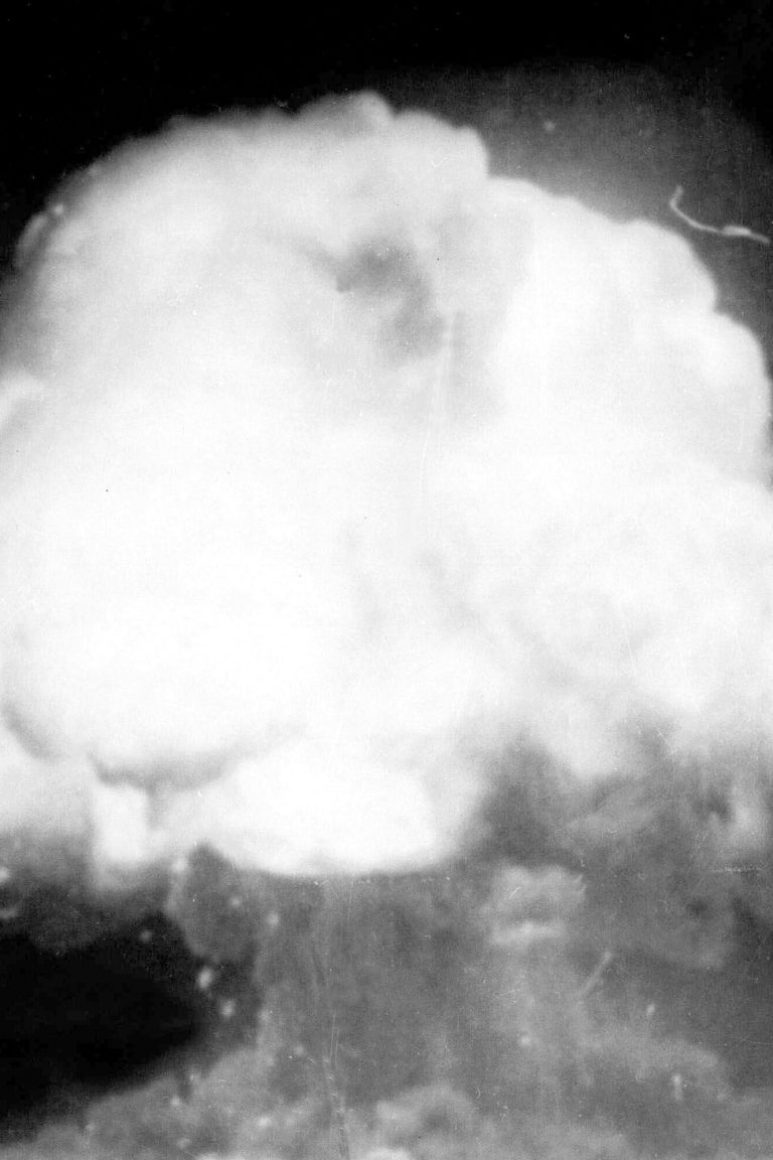

Der Zweite Weltkrieg endete vor 80 Jahren - im Mai in Europa, global gesehen aber erst Anfang August nach den amerikanischen Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki. Aus diesem Anlass zeigt Arte am 29. Juli den Dokumentarfilm »Spionagefall Robert Oppenheimer« um den Physiker, der als wesentlicher Erfinder der Atombombe gilt.

Der deutsche Titel mag etwas missverständlich erscheinen. Spionage konnte J. Robert Oppenheimer nie nachgewiesen werden, auch wenn in der Nachkriegszeit das amerikanische FBI den öffentlichkeitswirksamen Vorwurf akribisch zu erhärten suchte. Freilich bewegten sich um Oppenheimer herum allerhand zeitweise erst viel später enttarnte Spione. In diese Gemengelage führt der Film von Bertina Henrichs und Virginie Ollagnier informativ ein. Im Wesentlichen folgt der 90-Minüter der Biografie des 1904 in New York geborenen Sohnes deutschsprachiger Juden bis zu seiner Kaltstellung und teilweisen Rehabilitierung kurz vor seinem Tod 1967.

Manche Rätsel, ob Oppenheimer in Cambridge einmal einen Kommilitonen erwürgen wollte und ob sich seine kommunistische Geliebte Jean Tatlock 1944 tatsächlich das Leben nahm, bleiben natürlich ungelöst. Das sorgt bei allen, die mit der Materie nicht tief vertraut sind, für Spannung. Überschneidungen mit dem 2023/24 erfolgreichen fiktionalen Kinofilm von Christopher Nolan liegen allerdings nahe - schon deshalb, weil Kai Bird, Co-Autor der dem Kinofilm zugrundeliegenden Biografie, auch hier zu den wichtigsten Gesprächspartnern zählt.

Bemerkenswert dichter Film

Zu vor allem US-amerikanischen Experten stößt im Laufe der Doku neben der aus Frankreich stammenden Co-Autorin Ollagnier noch der deutsche Historiker Bernd Greiner. Daneben setzt der Film auf historische Aufnahmen und teilweise KI-animierte Fotos von Oppenheimer und seinem Umfeld sowie ebenfalls KI-generierte Animationen. Funktional ist das: Der vor allem von gesprochenem Text getragene, bemerkenswert dichte Film wirkt geschmeidig illustriert und untermalt.

Zu sehen ist neben dem New Yorker Viertel, in dem Oppenheimer durchaus privilegiert aufwuchs, natürlich Los Alamos, die unter seiner Ägide geheim erbaute »allererste Laborstadt der Welt«, in der dann tausende Wissenschaftler wirkten. Schade allerdings, dass sich die deutsch-französische Koproduktion (Rexin Film GmbH, Berlin Producers, Acqua Alta für ZDF/Arte) kaum dafür interessiert, wie Oppenheimer 1926/27 in Göttingen lebte.

Dabei war die Universitätsstadt laut Offkommentar damals das »Mekka der gerade erst entdeckten Quantenphysik«. Aus Göttingen nahm Oppenheimer zahlreiche Erkenntnisse mit, die er später in Los Alamos umsetzte. 2025 bemüht sich die Quantenphysik um Aufmerksamkeit. Hinweise, wie die Atombomben-Forschung mit ihr zusammenhing, hätten hier instruktiv sein können. Und auch die Frage, wie gut Oppenheimer eigentlich Deutsch sprach, bleibt offen.

War Oppenheimer ein Spion?

Andererseits muss bei Themen, von denen derart viele, oft aktuell-brisante Verästelungen in sämtliche geopolitische und weltanschauliche Richtungen ausgehen, verständlicherweise viel weggelassen werden. Geschickt beiläufig greift »Spionagefall Robert Oppenheimer« dafür aktuelle Fragen zum Thema auf: Ob Israel Atombomben besitzt, ist unbekannt, wahrscheinlich stimmt es. Ob es Israel und den USA durch ihre jüngsten Militäraktionen gelang, den Atombomben-Bau im Iran zu verhindern oder wesentlich zu verzögern, ist umstritten.

Klar ist jedoch: Immer mehr Staaten besitzen Atomwaffen. Insofern stellt sich die Frage, ob ein »Gleichgewicht des Schreckens« den Frieden sichern kann, seit den 2020er Jahren wieder verschärft. Bewegt hatte sie schon in den späten 1940er Jahren Oppenheimer selbst, wie auch die Spione in seinem Umfeld. Denn die hätten, so ein Fazit des Films, nicht für Geld gehandelt. Sie wollten vielmehr verhindern, dass nur eine Macht über das verheerende Wissen zum Bau der Waffe verfügte.

Das gilt etwa für den Deutschen Klaus Fuchs, der eher zufällig aus dem britischen Exil nach Los Alamos gelangte und später aber nicht in den USA, sondern in England enttarnt wurde. Fuchs, der sowohl zur Entwicklung der sowjetischen als auch der britischen Atombombe beigetragen hat, wurde nach neun Jahren Haft in Großbritannien 1959 in die DDR abgeschoben und arbeitete dort am Zentralinstitut für Kernforschung.

Atomare Macht keine Garantie für Frieden

Die Geschichte habe Oppenheimer dabei schon heute »recht gegeben«, bilanziert der Film, weil der Physiker nicht daran geglaubt habe, dass atomare Überlegenheit den Frieden garantiere. Schön ist es also nicht, dieses Rechthaben, das mit Rückschritten etwa bei den Atomwaffensperrverträgen einhergeht.

Es gebe »keinen Austausch mehr« zwischen den Atommächten, wie er zu Oppenheimers Zeiten immerhin noch üblich war, beklagt in diesem Zusammenhang der Historiker Greiner. Er bejaht auch die Frage, ob die Atombombenabwürfe auf das faktisch bereits besiegte Japan Kriegsverbrechen waren.

Damit bleiben jede Menge Fragen offen, darunter auch absolut aufwühlende. Allein dass »Spionagefall Robert Oppenheimer« sie unerschrocken stellt, besitzt - zumal zur besten Sendezeit im linearen Fernsehen - hohen Wert.

»Spionagefall Robert Oppenheimer«, Arte, 29.07., 20.15-21.45 Uhr und in der Arte-Mediathek