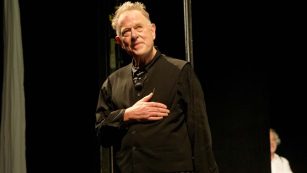

Pro: »Das sind Räume, in denen wir auf gegenseitige Unterstützung vertrauen können«, sagt Hanna Veiler

Für viele sind die Jahre an der Universität eine besonders prägende Zeit. Man lernt andere Menschen kennen, erweitert seinen Horizont und kann zahlreiche Erfahrungen machen.

Für Jüdinnen und Juden, die ihr Judentum öffentlich ausleben, kommt zu diesem meist schönen Lebensabschnitt jedoch eine andere Komponente dazu. Leider sind Universitäten in Deutschland und Europa alles andere als sichere Räume für jüdische Studierende. Immer wieder kommt es zu antisemitischen Vorfällen unterschiedlichster Art.

Campus So erstarkt die BDS-Bewegung (Boycott, Divestment and Sanctions) an deutschen Campus mit jedem Jahr mehr, und auch die Prognosen für die Zukunft sehen nicht vielversprechend aus. In einer vom American Jewish Committee (AJC) veröffentlichten Studie aus dem Jahr 2020 geben 30 Prozent der befragten jüdischen Studierenden an, Antisemitismus auf dem Campus zu erleben.

Auch was religiöse Toleranz an Universitäten angeht, gibt es Verbesserungsbedarf – zumindest, solange Jüdinnen und Juden am Schabbat und an Hohen Feiertagen Examina schreiben müssen. Darüber hinaus werden Jüdinnen und Juden auch in studentischen Räumen häufig weiterhin als Exoten wahrgenommen und müssen sich sehr persönlichen und komplizierten Fragen stellen.

Die Konsequenz für jüdische Studierende ist, dass sie früh lernen müssen, sich und ihre Lebensrealitäten zu erklären. Immer wieder sind sie Antisemitismus ausgesetzt und müssen jederzeit bereit sein, sich zu verteidigen.

»Jüdische Studierende brauchen Räume, in denen ihnen ihre Perspektiven nicht abgesprochen werden.«

Hanna Veiler

Dabei haben auch jüdische Studierende meist genügend andere alltägliche Probleme, die religionsübergreifend sind. Denn nahende Deadlines, finanzielle Herausforderungen und mentale Belastungen machen auch vor uns nicht halt. Wenn Antisemitismus und ständige unfreiwillige Bildungsarbeit hinzukommen, kann dies schwer auf den Schultern junger Menschen lasten.

Aus diesem Grund brauchen jüdische Studierende Schutzräume, in die sie sich zurückziehen und in denen sie sich über ihre Erfahrungen mit anderen, die Ähnliches erleben, austauschen können. Sie brauchen Räume, in denen ihnen ihre Perspektiven nicht abgesprochen werden und in denen sie sich nicht ständig erklären müssen.

Doch es geht dabei um weit mehr als nur um geteiltes Leid. Es geht auch darum, die Möglichkeit zu haben, die negativen Aspekte, die Jüdischsein in Deutschland mit sich bringen kann, beiseite zu lassen und jüdische Identität auszuleben.

Narrativ Die Jüdische Studierendenunion Deutschland (JSUD) sowie zahlreiche Regionalverbände und jüdische Hochschulgruppen setzen sich seit Jahren für ein sogenanntes positives Narrativ jüdischen Lebens ein. Was genau dies bedeutet, kann auf vielfältige Weise ausgelegt werden.

Aufgabe jüdischer Regionalverbände und Hochschulgruppen ist es, für junge Jüdinnen und Juden in den Regionen und an den Universitäten in Deutschland unterschiedliche Angebote zu schaffen. Dies können Freizeitaktivitäten, »Jewish Learning«-Kreise oder Feierlichkeiten zu verschiedenen Anlässen sein. All das ist Teil eines positiven und selbstbestimmten Narrativs jüdischer Lebensrealität, und all das schafft Räume, in denen Jüdinnen und Juden ihre Identität leben können, ohne von einem nichtjüdischen Publikum beobachtet und hinterfragt zu werden.

Junge Jüdinnen und Juden brauchen genau dieses Angebot, um in ihrer Identität gestärkt zu werden und um für alle noch anstehenden Kämpfe Kraft zu tanken. Die Stärkung des positiven Narrativs jüdischer Identität ist jedoch nicht der einzige Grund, weshalb sichere Räume für jüdische Studierende notwendig sind. Denn Jüdischsein in Deutschland bedeutet auch, in Zeiten der anhaltenden Krise zu leben. Von diesen Krisen haben wir allein in den vergangenen zwei Jahren viel zu viele erlebt.

Denkt man zum Beispiel an Mai 2021 zurück, als antisemitische Parolen vor Synagogen gerufen wurden und auch das Klima an deutschen Universitäten zunehmend unerträglich wurde, versteht man vielleicht besser, weshalb »Safe Spaces« so dringend notwendig sind.

Sie dienen als Orte, an denen wir auf gegenseitige Unterstützung vertrauen können, die unseren Alltag erleichtert. Und sie helfen Jüdinnen und Juden dabei, sich darauf zu besinnen, dass jüdische Identität weitaus mehr sein sollte als die Auseinandersetzung mit dem Thema Antisemitismus.

Hanna Veiler ist Vizepräsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschland (JSUD).

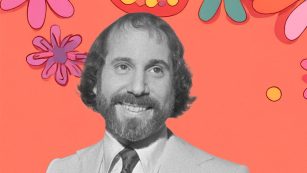

Contra: »Die Hochschule ist ein Ort des Zusammenkommens für alle«, sagt Maximilian Feldmann

Ein »Safe Space« erscheint auf den ersten Blick verlockend, sehnt man sich doch häufig nach einem sicheren Rückzugsort, insbesondere dann, wenn man Erfahrungen mit Diskriminierung oder Hass gemacht hat. Warum soll es also nicht an Universitäten, wo es eine Vielzahl von diversen Studentinnen und Studenten aus aller Welt gibt, solche sicheren Räume geben?

Auf den zweiten Blick stellt sich allerdings die Frage, wozu eine Universität solche Räume braucht. Das Wort Universität kommt vom lateinischen »universitas magistrorum et scholarium«, womit Gesamtheit, aber auch Gemeinschaft (!) der Lehrer und Schüler gemeint ist.

Damit ist die Universität ein Ort des Zusammenkommens für alle, ein Ort des Lehrens und des Austausches. Kritisches Denken, offene Diskurse und Streitgespräche sollten dort auf Augenhöhe und ohne Tabus stattfinden, selbstverständlich frei von Hass, Hetze und Diskriminierung. Kann ein Rückzugsort, also ein Safe Space, diesen Austausch garantieren, wenn man unter Gleichgesinnten ist? Wie organisiert man solch einen Ort?

Die Forderung nach einem Safe Space lässt außer Acht, dass eine Universität von ihrer Bedeutung her für alle Menschen, gänzlich unabhängig von Geschlecht, Religion oder sexueller Orientierung, ein Safe Space sein muss. Wenn sie das nicht garantieren kann oder will, dann hat die Universität, respektive ihre Leitung, den Auftrag, eine Universität zu sein, nicht erfüllt.

Identität Dies betrifft insbesondere jüdische Studierende. Natürlich kann es an Universitäten zu judenfeindlichen Diskriminierungen und antisemitischen Übergriffen kommen, was an zahlreichen Unis in den USA oder Großbritannien bedauerlicherweise registriert wurde. Dabei sollte eine sichtbare jüdische Identität oder das Bekenntnis zum Judentum das Normalste von der Welt und kein Auslöser für antisemitische oder auch israelbezogene Anfeindungen und Hetze sein.

Kann ein Safe Space, also eine Flucht, ein Rückzug in einen sicheren Raum, die Lösung sein? Wohl kaum! Es braucht vielmehr aktive Rektoren, Professoren und vor allem Hochschulgruppen, die sich offen und deutlich gegen jegliche Ausgrenzung, Diskriminierung und Hass stellen.

Eine erfolgreiche Vernetzung zwischen verschiedenen Hochschulgruppen ist ebenso ein wichtiger Schritt, um die Universität zu einem besseren Ort für alle zu machen. Je mehr Verständnis und Sensibilisierung bei anderen Gruppen für den Schutz jüdischer Studierender vorhanden sind, desto eher funktioniert auch das Miteinander auf dem Campus.

Um diese Ziele zu erreichen, sind mehrere Dinge entscheidend. Gemeint ist hier die Menge an Aktiven, die richtige Kommunikation sowie Argumentation und die Nutzung der (sozialen) Medien.

»Statt ›Safe Spaces‹ brauchen wir ›Empowerment‹.«

Maximilian Feldmann

Die Vernetzung von jüdischen Studentengruppen, wie es etwa durch die Jüdische Studierendenunion Deutschland (JSUD) oder regionale Studierendengruppen bereits geschieht, ist das wichtigste Fundament. Eine solche Vernetzung erreicht auch im »Netz«, also in den sozialen Medien, deutlich mehr Follower und schließlich auch die richtigen Institutionen für die eigene Sache.

Anstelle von Safe Spaces braucht es, um im Englischen zu bleiben, das richtige »Empowerment«. Hier fällt Kommunikation eine gewichtige Rolle zu. Jüdische Studierende, aber bereits Schülerinnen und Schüler, die antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt sind, können sich häufig nicht wehren, da mitunter das Wissen fehlt, wie man sich gegen diese Narrative argumentativ zur Wehr setzt. Auch das Lehrpersonal an Schulen oder Universitäten kann häufig nicht direkt einordnen, ob Aussagen in den Bereich des Antisemitismus fallen.

Schulungen Besonders hier können jüdische Hochschulgruppen durch präzise Schulung ihrer Mitglieder in Sachen Antisemitismusabwehr deutlich mehr erreichen, um gegen judenfeindliche Aussagen, Narrative und Anfeindungen an Universitäten erfolgreich vorgehen zu können. Es gibt jüdische und andere Institutionen, Bildungseinrichtungen und Projekte, die solche Schulungen anbieten.

Je deutlicher der Sachverhalt an die Universitätsleitung gerichtet ist, desto eher ist eine Handlung seitens der Universität zu erwarten. Somit könnte viel mehr Betroffenen langfristig geholfen werden. Das alles kann ein Safe Space nicht garantieren. Letztendlich bietet er auch keinen dauerhaften Schutz. Das Motto »Angriff ist die beste Verteidigung« ist als Strategie dem Rückzug vorzuziehen.

Maximilian Feldmann ist Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

der Europäischen Janusz Korczak Akademie (EJKA).