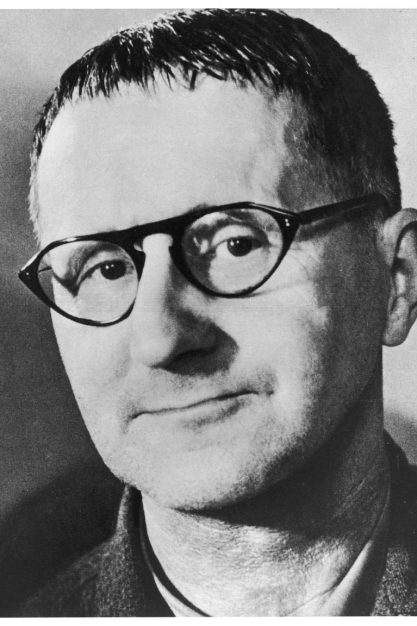

Als Bertolt Brecht, dessen Todestag sich am 14. August zum fünfzigstenmal jährt, 1941 ins Exil in die USA ging, wurde er dort in einer Zeitung als einer »der berühmtesten Juden in Deutschland« vorgestellt. Der so Angesprochene betonte daraufhin, er sei zwar kein Jude, »aber da sie so viel von ihnen erschlagen und vergast haben, wird man noch welche brauchen können. So werde ich mich melden, einer zu werden. Vielleicht nimmt man mich.«

Es ist kaum anzunehmen, dass der Schriftsteller wirklich vorhatte, zum Judentum überzutreten. Mit der jüdischen Religion und dem jüdischen Volk hatte der Autor der Dreigroschenoper wenig am Hut. Seine Äußerung war als Zeichen der politischen Solidarität gedacht.

Das Gerücht, der aus einer christlichen Augsburger Familie stammende Brecht sei Jude gewesen, hatte 1925 der seinerzeit bekannte antisemitische Germanist Adolf Bartels aufgebracht. Hartnäckig hält es sich in manchen Kreisen noch bis heute. Im Mai 1990 wurde Brechts Grab auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin mit »Saujud« beschmiert. Im November vorigen Jahres sprühten Unbekannte einen Davidstern auf den Stein.

»RASSENPROBLEM« Dass der Nichtjude Brecht umgekehrt Antisemit gewesen sei, wie John Fuegi in seiner 1994 erschienenen Biographie Brecht & Co behauptet, ist allerdings diskutabel. Richtig ist aber, dass seine Position äußerst zwiespältig war. Ernsthaft mit dem Judentum hat Brecht sich nie befasst. Mal war es für ihn ein »Rassenproblem«, dann war es durch »eine neue Einteilung« der Nazis entstanden, wie es in dem Stück Furcht und Elend des III. Reiches heißt. Als er im August 1941 die Thesen Über den Begriff der Geschichte seines Freundes Walter Benjamin als »klar und entwirrend« lobte, formulierte Brecht gleichzeitig den Vorbehalt: »trotz aller metaphorik und judaismen«. 1944 notierte er in seinem Arbeitsjournal, dass Hebräisch oder Jiddisch »nicht so voll entwickelte moderne sprachen« seien wie Englisch, Deutsch oder Russisch. »zeugnisse ‚jüdischer’ kultur gibt es meines wissens nicht im gleichen format wie etwa der jazz oder die negerplastik oder die irische dramatik.«

Als überzeugter Marxist übernahm Brecht unkritisch die Analyse von Karl Marx aus dessen 1843/44 entstandenen Schrift Zur Judenfrage. Wie für Marx, dessen Großvater noch Rabbiner gewesen war, hatte die »Judenfrage« auch für Brecht keine eigenständige Berechtigung mehr. Die Juden sollten ihre »kultivierung uralten aberglaubens« aufgeben: »m(arx) riet ihm, sich zu emanzipieren (und machte ihm dies auch vor).« 1944 notierte er in sein Arbeitsjournal: »genauso wie zu MARXENS zeit müssen die juden sich vom kapitalismus (‚dem kommerz’) emanzipieren und nicht sich in ihre ‚alte kultur’ flüchten.« Mit dem Hinweis auf den Sozialismus war für den Dichter die »Judenfrage« beantwortet.

Damit stand er allerdings seinerzeit alles andere als alleine. Auch der jüdische Philosoph Ernst Bloch sprach damals ähnlich von der »sogenannten Judenfrage«. Brecht, Bloch und die linken Intellektuellen in der Weimarer Republik waren internationalistisch orientiert und bekämpften jede institutionalisierte Religion. Der Antisemitismus gehörte für sie einer überwundenen Ära an. Bloch erinnerte sich später, dass in linken intellektuellen Kreisen jener Zeit niemand wusste und es auch niemanden interessierte, wer von den führenden Künstlern und Schriftstellern Jude war; niemand habe Brechts Texte etwa als »deutsch« und Kurt Weills Musik dazu als »jüdisch« empfunden. Diese Frage sei nur für Antisemiten relevant gewesen.

SOZIALISMUS Dieser optimistische kulturelle Internationalismus aber war geschichtsblind. Brecht hat weder Gustav Landauer noch Kurt Eisner zur Kenntnis genommen, die sich beide auch als Sozialisten zum Judentum bekannten und frühzeitig sahen, dass der nationalistische Antisemitismus mehr war als nur eine politische Strategie des Kapitals zur Ablenkung des proletarischen Zorns auf ein falsches Ziel. Brecht und mit ihm viele andere Sozialisten erkannten nicht die tiefen historischen und gesellschaftlichen Wurzeln des nazistischen Judenhasses. So engagiert Brecht den Nationalsozialismus bekämpfte, so verständnislos blieb er deshalb gegenüber seiner Rassenideologie. Der Faschismus war für ihn eine Form des Klassenkampfs, nicht des Rassenkampfs gegen die Juden.

In einem Gedicht fragt er beispielsweise, was wohl gewesen wäre »wenn der Führer sich für seine großen Pläne / Anstatt das bescheiden begabte deutsche / Das jüdische Volk auserwählt hätte.« Und in dem gegen den Antisemitismus intendierten Lehrstück Die Rundköpfe und die Spitzköpfe bestimmt ein »Schädelverteiler« zufällig, welcher Schauspieler auf welche Seite gehört und wer nicht. Doch so einfach war die Geschichte eben nicht. Hannah Arendt hat Brecht deswegen vorgeworfen, ihm sei der Antisemitismus »bestenfalls als der Sozialismus der Dummen bekannt«, die Rassenverfolgung sei für ihn eine »optische Täuschung« gewesen. Dabei war Brecht spätestens seit Ende 1943 über die, wie er in seinem Arbeitsjournal notiert, »ausrottung der juden in polen« informiert. Später befasste er sich sogar mit einer Studie Bruno Bettelheims über das Verhalten von Häftlingen in Konzentrationslagern.

Walter Benjamin interpretierte 1939 ein Gedicht aus Brechts Lesebuch für Städtebewohner als Text über die Vertreibung der Juden aus Deutschland. Man sei mit ihnen nach Brechts Versen umgegangen: »Wir wollen den Ofen nicht einreißen / Wir wollen den Topf auf den Ofen setzen, / Haus, Ofen und Topf kann bleiben / Und du sollst verschwinden.« Benjamin hatte hier unvollständig zitiert. Es heißt in dem Gedicht weiter: »Und du sollst verschwinden wie der Rauch im Himmel / Den niemand zurückhält.«