Billy Joel hatte eigentlich alles gesagt und erreicht. »Ich war das Songschreiben einfach leid«, sagte der US-amerikanische Sänger, Songschreiber und Pianist 2010 einem Fan auf die Frage, warum er keine neuen Stücke mehr schreibe. Sein letztes Album »River of Dreams« brachte er vor 31 Jahren heraus, vor 17 Jahren folgten noch einige Songs. Dann war lange Pause.

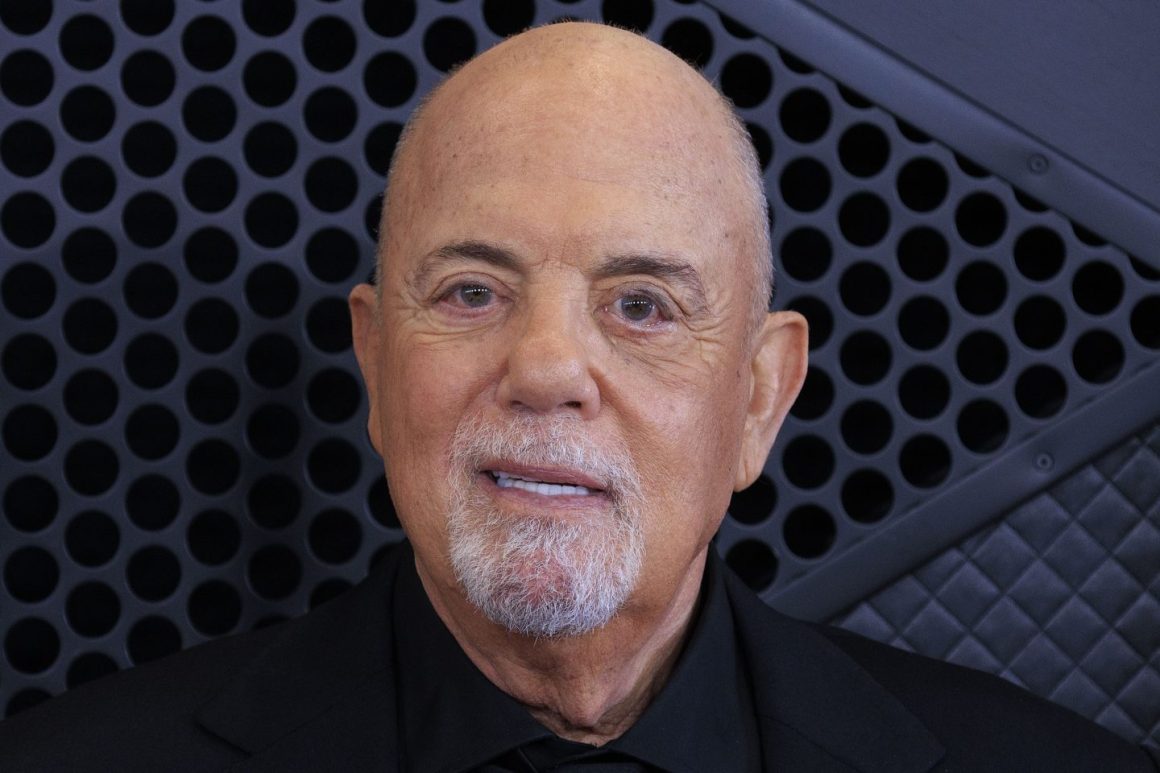

Doch in diesem Februar hat sich der Popstar mit der Ballade »Turn the Lights Back on« zurückgemeldet: Der ewige »Piano-Man«, der große Geschichtenerzähler, der Botschafter seiner Heimatstadt New York, hat die Scheinwerfer wieder angemacht – er ist immer noch da. An diesem Donnerstag, dem 9. Mai wird er 75.

Mehr als 160 Millionen Alben hat er in seiner mehr als 50-jährigen Karriere verkauft und ist damit einer der erfolgreichsten Popkünstler. Der Sohn von Einwanderern hat britische und deutsche Wurzeln: Sein jüdischer Großvater Karl Amson Joel war ein Nürnberger Textilkaufmann, der von den Nazis enteignet wurde und 1938 mit seiner Familie floh.

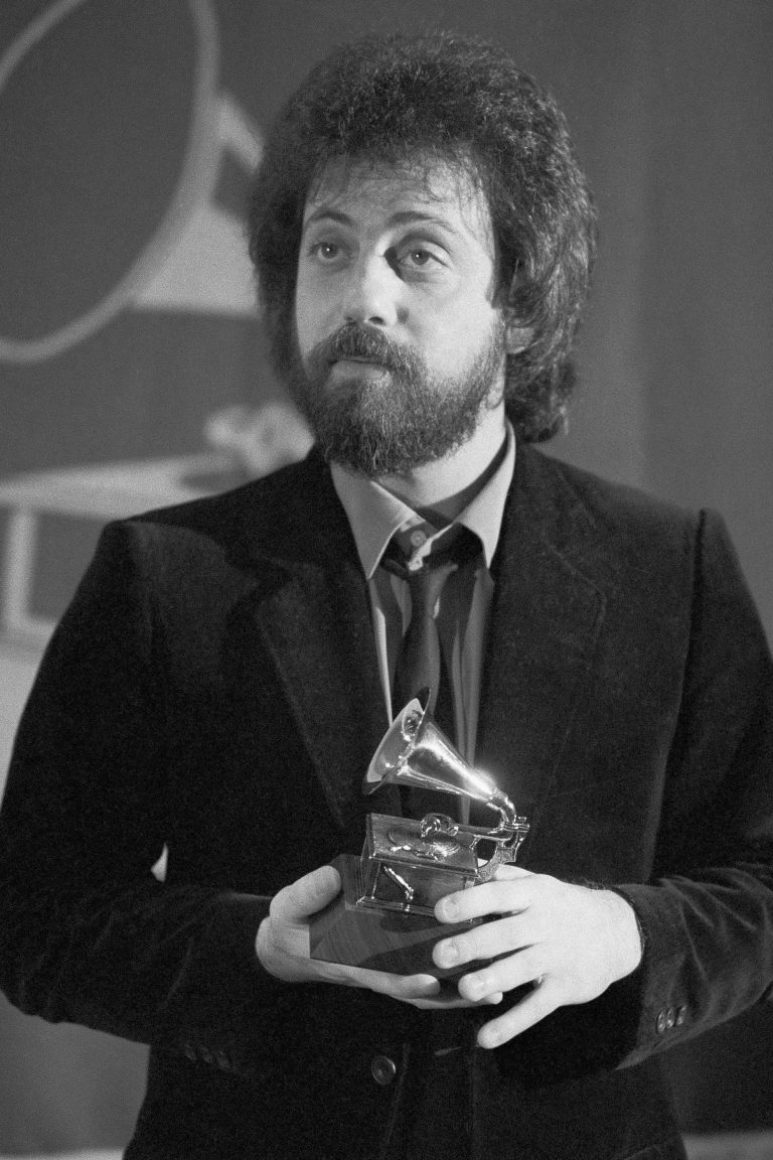

»Just the Way You Are«

Billy Joel beherrscht das Handwerk des Songschreibens: Er beobachtet die Menschen genau, ihre Freuden, ihr Leid und ihre Träume. Und er macht daraus wunderbar einfühlsame Songs, darunter »Just the Way You Are«, eine Schnulze, die auch Barry White interpretierte, »Honesty«, »Movin Out« und 30 weitere Top-40-Hits.

Dafür wurde er mit Auszeichnungen überhäuft, darunter fünf Grammys und zahlreiche Ehrendoktorwürden. Und dafür wird der Mann mit der samtweichen und doch kräftigen Stimme von seinen Fans geliebt.

Ein Konzert-Pianist habe er nie sein wollen. »Ich wollte Mädchen kennenlernen, Rock’n’Roll spielen«, erzählte Billy Joel auf einem seiner »Frage-und-Antwort«-Auftritte, die er regelmäßig an Hochschulen oder in Konzerthallen gibt.

Beethoven und Beatles

Als William Martin Joel wird er 1949 in eine säkulare jüdische Familie in der New Yorker Bronx hineingeboren. Schon als Kind entdeckt er seine Liebe zum Klavier, begeistert sich für Beethoven und die Beatles. Als Jugendlicher lebt er mit seiner Familie auf Long Island, östlich von New York City. Dort tritt er in Bands auf, zieht dann nach Los Angeles und arbeitet als Barpianist.

Im Bierdunst und Stimmengewirr der Kneipen holt sich Joel die Anregungen für seine Songs. Er wird zum »Piano Man«, der die Geschichten seiner Gäste aufsaugt, der zur wandelnden Musikbox, auch zum Seelsorger wird.

Davy, »der immer noch in der Navy ist«, und die Kellnerin, die »Politik übt« sind sein Publikum. Er spielt die Musik, die diese sich wünschen. Der autobiografische Song »Piano Man« vom gleichnamigen zweiten Album bringt 1973 Joels Karriere in Gang, ist sein Meisterwerk.

Künstlerischer Durchbruch

Seiner damals schmutzigen und von Kriminalität und Drogenhandel gebeutelten Heimatmetropole setzt Joel mit der Hymne »New York State Of Mind« (1976) ein Denkmal.

Der künstlerische Durchbruch gelingt ihm aber erst mit dem Album »The Stranger« (1977), mit einer ganzen Reihe von Pop-Perlen mit intelligenten Texten: »Scenes from an Italian Restaurant«, »Vienna«, »Only the Good Die Young« und »She’s Always a Woman«. Ein Jahr später hat er mit »52 Street« sein erstes Nummer-eins-Album.

Leichthändig spielt sich der Pianist und Sänger in seinen zwölf Studioalben durch die moderne US-amerikanische Musik. Er zitiert Jazz, Soul, Gospel, mit dem A-Capella-Song »For the Longest Time« und »Uptown Girl« (1983) auch den Doo-Wop-Stil der frühen Rock’n’Roller. In dem Song »Allentown« (1982) singt er von den Stahlarbeitern des »Rust Belt« im Nordosten der USA, die ihre Jobs verlieren, in »The Downeaster Alexa« (1989) von den Nöten der Fischer Neuenglands.

Denkwürdiger Besuch

Als erster US-Rockmusiker tourt Joel 1987 durch die damalige Sowjetunion. Sein Song »Leningrad« vom Album »Storm Front« (1989) ist ein Friedenszeichen. Dort findet sich auch »We Didn’t Start the Fire«: In stakkatohaft vorgetragenen Schlagzeilen hetzt Joel durch die ängstliche Nachkriegsära – der Song ist eine »kleine Geschichtsstunde«, befand das Nachrichtenmagazin »Der Spiegel«.

Im Jahr 1995 kommt es zu einem denkwürdigen Besuch der Familie Joel in Nürnberg, der alten fränkischen Heimat. Billy Joel gibt dort zwei Gesprächskonzerte. Sie sollen Gesten der Versöhnung sein. Sein Vater Helmut und er improvisieren auf dem Klavier. Helmut Joel sowie die Großeltern Karl und Meta sind in Nürnberg beerdigt.

»Man muss manche Dinge selbst erlebt haben, um darüber schreiben zu können«, sagte Billy Joel bei seinem Auftritt auf der diesjährigen Grammy-Verleihung. Lange Zeit hatte er nur Instrumentalmusik veröffentlicht. Nun werkle er wieder als »Höhlenmensch« zurückgezogen an neuen Stücken: »Jetzt ist einfach die Zeit dafür, warum sollte ich dagegen angehen?«

Verfolgung und Ermordung

Am Schicksal der Familie Joel zeigt sich die Unterdrückung, Verfolgung und Ermordung der Juden in Nazi-Deutschland. Der Nürnberger Journalist und Buchautor Steffen Radlmaier hat die Geschichte der Familie Mitte der 90er-Jahre wieder entdeckt. Damals sei er bei seinen Recherchen Gerüchten gefolgt, nach denen die Ursprünge der jüdischen Familie in Franken liegen sollten, erklärt er.

Billy Joels Großvater Karl Amson Joel kommt aus Colmberg und eröffnet 1928 in Nürnberg mit seiner Frau Meta einen Versandhandel für Textilien und Kleidung. Er beginnt mit der Produktion von Bettwäsche sowie Stoff- und Meterware. Das Geschäft floriert. Im Laufe weniger Jahre arbeitet er sich zu einem der größten Unternehmer seiner Zunft hoch. Seine kleine Familie bezieht bald ein neues, nobleres Heim.

NSDAP-Gauleiter Frankens ist zu der Zeit Julius Streicher, Herausgeber der antisemitischen Wochenzeitung »Der Stürmer«. Er hetzt gegen Joel, »Wäschejude Joel« nennt er ihn.

»Arisierung« des Betriebs

Die Joels verlegen aufgrund des immer judenfeindlicher werdenden Umfelds in Nürnberg bereits 1934 den hauptsächlichen Geschäftsbetrieb nach Berlin, ein Jahr nach der Machtübernahme Hitlers. 160 Eisenbahnwaggons werden gebraucht, um Ware und Inventar umzusiedeln. 1936 mietet Karl Joel noch Geschäftsräume für eine Wäschemanufaktur in Nürnberg mit drei Fließbändern und 200 Nähmaschinen an.

Im Jahr 1938, als die »Arisierung« voranschreitet und Juden das Leben und Arbeiten immer schwerer gemacht wird, verlassen die Joels ihre Heimat. Den Betrieb in Berlin und auch die Näherei und Wäschemanufaktur in Nürnberg müssen sie verkaufen – unter Zwang und weit unter Wert. Der Versandhändler Josef Neckermann profitierte immens von der »Arisierung« des Betriebs – und brachte die Joels um ihr Geld.

Vier Millionen Reichsmark soll der Betrieb damals wert gewesen sein. Der Versandhändler Josef Neckermann erhält den Zuschlag, will vom ursprünglich vereinbarten Kaufpreis von 2,3 Millionen Reichsmark letztlich aber nur die Hälfte zahlen. Das Geld überweist Neckermann auf ein Treuhandkonto beim Bankhaus Hardy & Co. in Berlin und setzt sich selbst als Bevollmächtigten ein – die Joels sehen keinen Pfennig davon.

Zurück nach Nürnberg

Die Familie flieht zunächst in die Schweiz, dann über Frankreich und England nach Kuba. Im Hafen von Havanna kommt es zum letzten Wiedersehen mit Karl Joels Bruder Leon, Vorsteher der jüdischen Gemeinde in Ansbach. Er war auf der St. Louis, jenem Schiff voller jüdischer Flüchtlinge, denen erst Kuba, dann die USA die Einreise verweigern und die schließlich nach Europa zurückkehren mussten. Das letzte Lebenszeichen von Leon Joel und seiner Frau Johanna fand Steffen Radlmaier auf einer Liste eines Sammeltransports nach Auschwitz.

Karl Joel und seine Familie aber schaffen es, in die USA einzureisen. Sie verkaufen von Hand produzierte Haarschleifen an Kaufhäuser. Karl nennt sich fortan Carl, Helmut Joel erhält den Vornamen Howard. 1943 wird er in die US-Army eingezogen und kommt nach dem Krieg sogar wieder kurz in die alte Heimat Nürnberg.

1947 heiratet Helmut Billys Mutter Rosalind, die Billy auch zu seinem 1978 erschienenen Song »Rosalinda’s Eyes« inspirieren wird. Billy Joel selbst kommt 1949 als zweites Kind der beiden zur Welt. Der Vater verlässt die Familie, als Billy noch ein Kind ist, heiratet später erneut.

Den Großeltern Karl und Meta gelingt es 1959, nach einem jahrelangen Rechtsstreit von Josef Neckermann eine Entschädigung in Höhe von zwei Millionen D-Mark zu erstreiten. 1964 ziehen die beiden sogar wieder nach Nürnberg zurück – er mit 75, sie mit 71 Jahren. Sie sind gemeinsam mit Sohn Helmut, der 2011 starb, auf dem neuen jüdischen Friedhof in Nürnberg begraben.