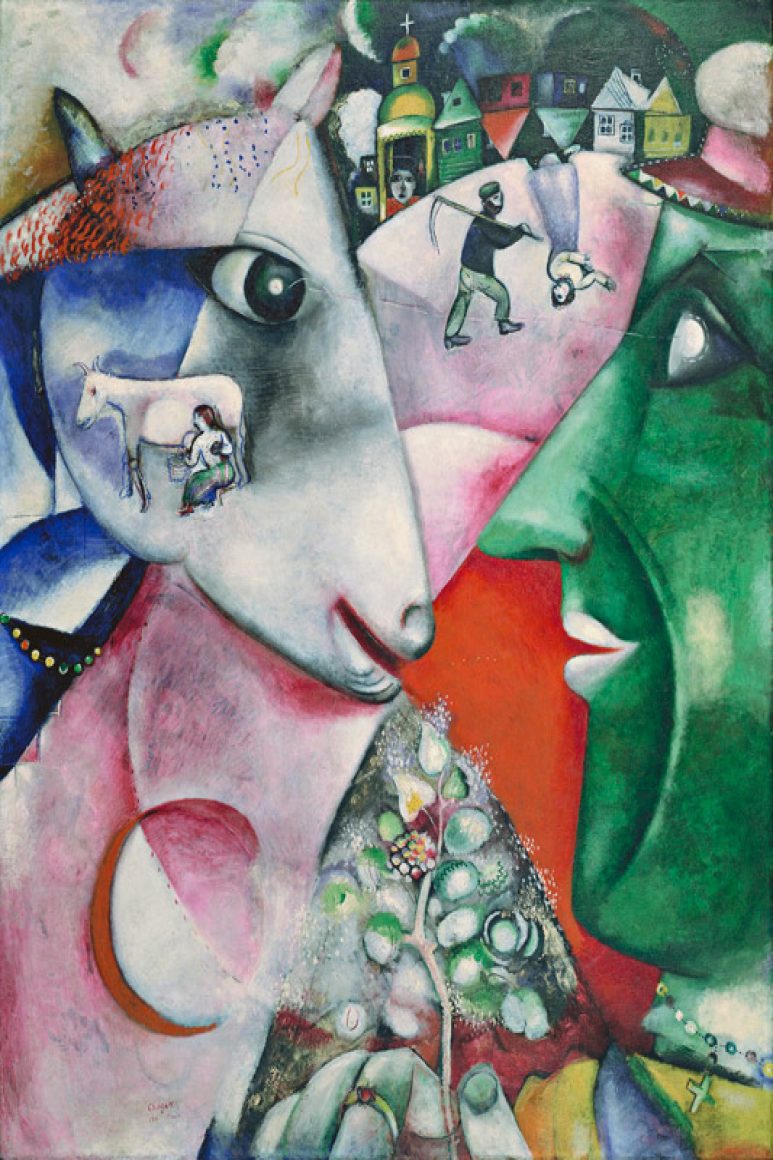

Ist es rührende Naivität, maßlose Selbstüberschätzung oder einfach eine gehörige Portion Marketing-Chuzpe? »Jetzt korrigiert das Kunsthaus Zürich manches Klischee, das Chagalls späten Ruhm begründete und würdigt seinen Beitrag zur Avantgarde«, heißt es in der Pressemitteilung zur neuen Ausstellung Chagall. Meister der Moderne, die vorige Woche eröffnet wurde.

Gibt es tatsächlich noch etwas anzumerken zu Moische Chazkelewitsch Schagalow, der 1887 in einem Vorort des weißrussischen Städtchens Witebsk zur Welt gekommen und bei seinem Tod 1985 eine der beliebtesten Marken des internationalen Kunsthandels war, das nicht bereits immer wieder erwähnt wurde? Gibt es noch ein Bild oder wenigstens ein Blatt, das nicht als Teil des Chagall-Wanderzirkus heute hier, morgen vielleicht dort gezeigt wird?

Paris Nein, auch diese Ausstellung kann nicht mit einem »neuen« Chagall aufwarten. Im Gegenteil: Die Jahre 1911 bis 1922, auf die sich die Ausstellung konzentriert, den ersten Aufenthalt Chagalls in Paris, seine Besuche 1914 und 1922 in Berlin und die Zeit dazwischen in Russland, sind wiederholt von Ausstellungen aufgearbeitet worden. Bereits 1991 zeigte etwa die Fondation Pierre Gianadda in Martigny im Kanton Wallis die eindrückliche Ausstellung Chagall en Russie, in deren Zentrum die damals mit Hilfe der Fondation restaurierten Arbeiten für das Staatliche Jüdische Theater in Moskau standen.

2007 waren sie noch einmal in Martigny in der Ausstellung Marc Chagall. Entre Ciel et Terre zu sehen. Ebenfalls schon 1991 zeigte die Schirn-Kunsthalle in Frankfurt Marc Chagall. Die russischen Jahre 1906–1922. Und was den Bezug zur Avantgarde betrifft, dokumentierte diesen etwa die Schau Chagall et l’avant-garde russe des Pariser Centre Pompidou, die 2011 in Grenoble und 2011/12 in Toronto gezeigt wurde. Auf Zürich hat niemand gewartet.

irrgarten Dass es mit dem hehren Anspruch eines neuen Chagall-Bildes nicht allzu ernst gemeint sein kann, der Pflege liebgewordener Klischees dafür umso mehr, macht die Ausstellung gleich zu Beginn klar. Wer sie betreten will, steht zuerst einmal ratlos vor einer abweisend-dunklen Wand. Geht es nach links? Oder nach rechts? Etwas einladender öffnet sich links ein lichter Raum. Bunte Chagalls an den Wänden. Bücher aufgeschichtet zu zwei Bergen. Kataloge in Deutsch und in Englisch. Ständer mit Chagall-Karten. Ein Tresen mit Chagall-Kühlschrankmagneten, Chagall-Taschenspiegeln, Chagall-Notizbüchern, Chagall-Puzzles und Chagall-Glasuntersetzern. Leider keine kritisch-ironische Kunstinstallation. Sondern ein realer Merchandising-Shop.

Die eigentliche Ausstellung beginnt rechter Hand und setzt sich als Parcours mit zehn Stationen fort. Wobei nicht erkennbar ist, ob der Ablauf zu wenig durchdacht ist oder sich bewusst als Irrgarten präsentieren will. Zum einen ist nämlich die nächste Station und damit der Weg dorthin nicht immer von der vorhergehenden Station aus zu sehen. Zum anderen ist nicht in jedem Fall erkennbar, was zu einer Station beziehungsweise einem Thema gehört.

Der Text zur 4. Station »Farbensturm: Chagall und der Orphismus« etwa findet sich wie vom Winde verweht an einer Wand außerhalb des Bereichs, in dem die Exponate hängen. Apropos Wand: Für die Wände, verriet Kunsthausdirektor Christoph Becker stolz bei der Eröffnungspressekonferenz, zeichne erstmals die englische Firma Farrow & Ball verantwortlich. Ob die unterkühlte Palette des englischen Labels Chagalls bunten Bilderbogen, Paris, Berlin und Russland angemessen ist, stand offensichtlich nicht zur Diskussion.

ambivalenz Zwar sind Tobia Bezzola, der mit der Ausstellung seine langjährige Tätigkeit beim Kunsthaus Zürich beendet und seit Anfang dieses Jahres Direktor des Museums Folkwang in Essen ist, und seine Co-Kuratorin Simonetta Fraquelli ein gut eingespieltes Team, wenn es um publikumswirksame Ausstellungen der Moderne geht. Aber Bilderstürmerei ist ihnen ebenso fremd wie engagierte Forschung, die mit neuen Entdeckungen oder Ansätzen aufwarten und herausfordern kann. Und Judentum und jüdische Kultur sind ihre Sache auch nicht.

Die Beziehungslosigkeit zum Inhalt führt gerade bei den jüdischen Motiven zu einer merkwürdigen Ambivalenz. Zum einen sind diese nämlich im Kontext der Kunst längst zur Selbstverständlichkeit geworden, sodass sie allenfalls noch als Stilmerkmale, die keiner Erklärungen mehr zu bedürfen scheinen, wahrgenommen werden. Hier vertraut die Ausstellung für das Verständnis der Bilder zu stark den Klischees, denen sie entgegentreten will. Zum anderen sind die jüdischen Motive eine Form von ethno-exotischem Reiz, der im globalen Kunstmarkt austauschbar geworden ist. Ob es sich um jüdische Inhalte handelt oder wie Chagall mit jüdischen Themen umgegangen ist, also das, was ihm zu Bekanntheit verholfen hat, ist zur Nebensache geworden.

Umgekehrt verwendet Chagall selbst etwa hebräische Schriftzeichen so plakativ, dass er damit die Unmittelbarkeit, die vielen seiner Werke innewohnt, bewusst oder unbewusst unterläuft. So ist etwa auf dem Blatt »Bauer beim Essen« auf einem Kessel »koscher« in hebräischen Buchstaben zu lesen. Was es damit auf sich hat, bleibt rätselhaft. Denn es ist kaum anzunehmen, dass die Bauern damals ihr Essen aus einem Kessel mit dieser Aufschrift gelöffelt haben. Handelt es sich um einen bewussten Stilbruch, um etwa die Auseinandersetzung mit dem Konstrukt Erinnerung anzuregen, oder um belanglosen Kitsch?

fixierung Dabei hätte der eigene Ausstellungskatalog des Kunsthauses, der bei der Pressekonferenz übrigens mit keinem Wort erwähnt wurde, genügend Anregungen enthalten für eine spannende Auseinandersetzung mit Chagall. Immerhin enthält er auch Beiträge von Ekaterina L. Selezneva, die schon an den Ausstellungen in Martigny beteiligt war, und Angela Lampe, die für die Ausstellung, die in Grenoble und Toronto gezeigt wurde, verantwortlich war.

Und statt sich krampfhaft auf Chagall zu fixieren, wäre der Einbezug jüdischer Künstler, die gleichzeitig mit ihm in Paris tätig waren, spannend gewesen. Etwa der Gruppe der Machmadin, die Monica Bohm-Duchen in ihrem Beitrag erwähnt, über die in der breiten Öffentlichkeit bislang aber nicht allzu viel bekannt ist. Interessant und aufschlussreich gewesen wäre auch eine Gegenüberstellung mit den ebenfalls in Bohm-Duchens Text aufgeführten jüdischen Künstlern El Lissitzky, Nathan Altman und Boris Aronson in Russland. So hätte auch Chagalls Beitrag zur Avantgarde, wenn es denn überhaupt einen gibt, gewürdigt werden können. Denn auch dieser Anspruch ist ein leeres Versprechen geblieben.

»Chagall. Meister der Moderne«.

Kunsthaus Zürich, bis 12. Mai.

www.kunsthaus.ch/chagall