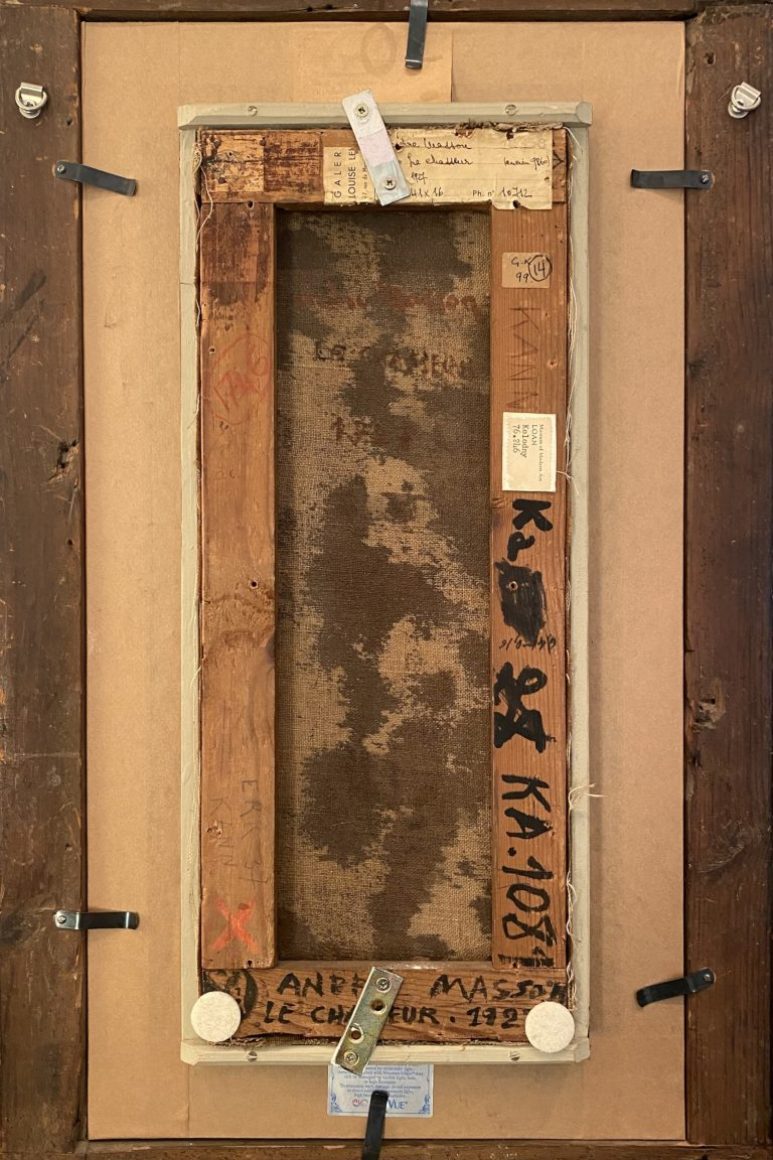

Unten links auf der Rückseite des Rahmens prangt ein großes, rotes Kreuz. Fällt der Blick auf die rechte Seite, lässt sich mit etwas Mühe der Schriftzug »KA 1081« entziffern. Über den Rahmen verteilt finden sich Etiketten von der Pariser Galerie Leiris und dem Museum of Modern Art in New York. Es mag ungewöhnlich sein, die Rück- und nicht die Vorderseite von André Massons Gemälde »Der Jäger« auszustellen. Doch in der ab Freitag zu sehenden Ausstellung »Max Ernst bis Dorothea Tanning: Netzwerke des Surrealismus. Provenienzen der Sammlung Ulla und Heiner Pietzsch« zeigt die Neue Nationalgalerie in Berlin nicht nur berühmte Surrealisten, sondern auch die Arbeit der Provenienzforschung - also die Frage nach Herkunft der Kunstwerke.

»Jeder Strich, jede Markierung kann ein Hinweis auf der Suche nach der Herkunft sein«, sagt Lisa Hackmann, Mitarbeiterin für Provenienzforschung am Zentralarchiv und eine von mehreren Kuratoren der Ausstellung. »Uns geht es darum, die Geschichten hinter den Werken sichtbar zu machen«, erklärt sie. So ist jedem der 26 Bildern und Skulpturen ein Hinweisschild beigefügt.

Einige Gemälde werden auch mit der Rückseite präsentiert, wie der eingangs beschriebene »Der Jäger«. Das Kunstwerk hing in den 1930er Jahren in Paris. Als die Nationalsozialisten 1940 die Stadt besetzten, beschlagnahmten sie zahlreiche Kunstwerke - darunter dieses. Der Schriftzug »KA 1081« zeugt von der Inventarisierung der Nazis, das rote Kreuz könnte darauf hinweisen, dass das Gemälde zur Vernichtung vorgesehen war, so die Neue Nationalgalerie. 1947 wurde das Werk wieder an den rechtmäßigen Besitzer zurückgeführt, den jüdischen Kunstsammler Alphonse Kann.

Private Sammlung

Ausgangspunkt der Ausstellung ist die private Sammlung des Ehepaares Ulla und Heiner Pietzsch, aus der alle gezeigten Exponate stammen. Im Jahr 2010 hat das Ehepaar Pietzsch dem Land Berlin ihre Sammlung geschenkt, die der Neuen Nationalgalerie seitdem als Dauerleihgabe überlassen ist. Den Kern der Sammlung bilden Werke des Surrealismus und des Abstrakten Expressionismus der New Yorker Schule. So sind in der aktuellen Ausstellung viele bekannte und berühmte Surrealisten zu sehen: Salvador Dalí, Max Ernst, René Magritte, Leonora Carrington, Joan Miró oder Dorothea Tanning.

Seit Januar 2023 sind rund 100 Kunstgegenstände aus der Sammlung systematisch auf ihre Herkunfts- und Besitzgeschichte untersucht worden, um auszuschließen, dass sich NS-Raubgut unter den Werken befinde, erklärt Hackmann. »Mit solch einer Schenkung kommt auch die Verantwortung, die Biografien der Werke zu untersuchen.« Das Ergebnis: Keines der Werke aus der aktuellen Sammlung ist ein »NS-verfolgungsbedingter Verlust«. Zwar konnten die Biografien von 43 Werken nicht lückenlos rekonstruiert werden. Anhaltspunkte für NS-Raubkunst gebe es aber nicht.

Drei thematische Bereiche

Konzeptionell führt die Ausstellung durch drei thematische Bereiche, in denen sie die Wege der Werke nachzeichnet: Von der Zirkulation der Bilder und Skulpturen in den Netzwerken der Surrealisten in Paris und Brüssel, über die Zeit des Nationalsozialismus bis ins Exil. Die Schau beleuchtet zudem die Netzwerke der Künstler - ihre Freundschaften, ihre Beziehungen. Nicht selten steht ein Werk in Verbindung mit mehreren Akteuren und erzählt so seine eigene Geschichte.

Die Anzahl von »nur« 26 gezeigten Werken aus der Sammlung wird mit der kleinteiligen und tiefgründigen Vermittlung der jeweiligen Geschichte eines Werkes begründet. Dieses Konzept geht auf, auch wenn an einigen Gemälden mehr Informationen wünschenswert gewesen wären - was aber teils durch eine rare Archivlage erklärbar ist.

Highlights der Ausstellung sind Max Ernsts »Düstere Wald und Vogel« (1927) und sein »Gemälde für junge Leute« (1943), Joan Mirós »Der Pfeil durchstößt den Rauch« (1926) oder Dorothea Tannings »Spannung« (1942). Die Ausstellung »Max Ernst bis Dorothea Tanning: Netzwerke des Surrealismus. Provenienzen der Sammlung Ulla und Heiner Pietzsch« ist noch bis zum 1. März kommenden Jahres zu sehen.