Am 27. Januar 2005 gedachte der Bundestag des 60. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz. Gedenkredner war der Frankfurter Historiker Arno Lustiger, der die Hölle Auschwitz überlebt hat. Er nutzte die Gelegenheit, um über die deutschen Judenretter zu sprechen: »Der Begriff ›Widerstand‹ wird meist auf Aktionen beschränkt, die auf die Beseitigung des Naziregimes gerichtet waren, aber auch die Rettung der Juden war aktiver und dazu oft erfolgreicher Widerstand. Deshalb ist es wichtig, über die fast unbekannten, unbesungenen Helden des deutschen Rettungswiderstandes zu forschen und zu berichten.«

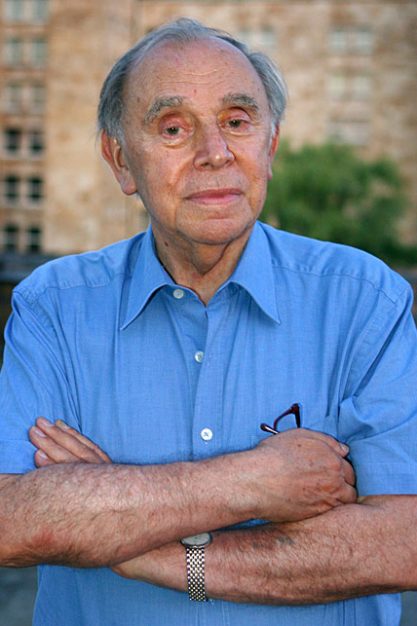

Das Forschungsprojekt hat er selbst in Angriff genommen, und das Ergebnis liegt nun vor. Als Überlebender besitzt Lustiger die Nähe zum Gegenstand, zugleich auch die notwendige Distanz des Historikers. Lustiger benutzte in seiner Berliner Rede erstmals das Wort »Rettungswiderstand«, und so hat er auch sein Buch betitelt.

Was ein Paul Grüninger in der Schweiz für Tausende Verfolgte tat, das haben deutsche Judenretter etwa für den damals 17-jährigen Hans Rosenthal (»Dalli Dalli«) oder für Michael Degen (»Nicht alle waren Mörder«) getan. Rosenthal etwa tauchte in der Berliner Laubenkolonie »Dreieinigkeit« unter und überlebte bis zum Kriegsende in einem Versteck, wo er von den drei Berlinerinnen Ida Jauch, Emma Harndt und Maria Schönebeck unterstützt wurde.

helden Lustiger schildert die oft lebensgefährlichen Rettungsbemühungen von Einzelpersonen, die es in ganz Europa in über 30 Ländern gab, in Deutschland ebenso wie in den mit dem Nazireich verbündeten, besetzten oder neutralen Staaten. Indem er die europäische Dimension erfasst, ermöglicht Lustiger erstmals einen Einblick in alle Hilfsleistungen und Rettungsversuche für Juden – ohne beim jetzigen Forschungsstand den Anspruch geltend zu machen, den Rettungswiderstand in Europa vollständig abgebildet zu haben.

Lustiger nennt die Helfer »Helden unserer Zeit« und das »kostbarste moralische Kapital«, das die europäischen Gesellschaften besitzen, weil sie die Ehre ihrer Mitbürger und der Menschheit in der barbarischsten Zeit bewahrt haben. Es waren meist einfache Menschen, die nie die Berühmtheit eines Oskar Schindler oder Raoul Wallenberg erreicht haben, gar nicht erreichen wollten, die allerdings über einen moralischen Kompass verfügten.

Mehr als 100.000 Menschen, so wird geschätzt, beteiligten sich an der Rettung von Juden. In Yad Vashem wurden über 23.000 Nichtjuden als »Gerechte« geehrt, 495 davon sind Deutsche. Angesichts dieser Zahlen konnte auch Lustiger keine Vollständigkeit erzielen, wobei seine Kriterien nicht so streng sind wie die von Jerusalem.

Er nahm ohne Hierarchisierung auch Rettungstaten von Menschen auf, die bei der Auswahl von Yad Vashem »durchfielen«. Neben Gräfinnen waren das Prostituierte, neben Intellektuellen Analphabeten, neben Offizieren einfache Soldaten. Jüdische Retter sind in Yad Vashem von jeglicher Ehrung ausgeschlossen, obwohl viele von ihnen ihre Rettungsversuche mit dem Leben bezahlten.

Die Hilfsmaßnahmen erfolgten meist individuell; gleichwohl gab es auch ganze Netzwerke. Die Einzelnen wurden von ihrem Gewissen und von humanitären Motiven, manchmal auch von religiöser Überzeugung geleitet. In mehreren Fällen halfen antifaschistische Untergrundgruppen verfolgten Juden, hauptsächlich durch das Finden geeigneter Verstecke. Gemeinsam war allen, dass sie Handlungsspielräume wahrnahmen, wo andere keine sahen.

partisanen Lustiger schildert einen besonders ungewöhnlichen Fall, der sich 1943 in der griechischen Hafenstadt Volos ereignete: Dort weigerte sich der Bürgermeister, die Namensliste der jüdischen Gemeinde an die Deutschen zu übergeben. Oberrabbiner, Metropolit und Polizeipräfekt forderten die Bewohner der Umgebung auf, die Juden von Volos zu verstecken.

Der Polizeipräfekt stellte falsche Dokumente aus, die keinen Rückschluss auf jüdische Abstammung erlaubten. Unter der Obhut des Widerstands flüchteten die meisten Juden in die Berge und schlossen sich den Partisanen an. Mit ihrem Rabbiner Mosche Pessach an der Spitze kämpften sie mit der Waffe in der Hand bis zur Befreiung. Von den 900 Juden in Volos wurden 770 gerettet.

Dies ist ein längst überfälliges Buch über ein Thema, das von der allgemeinen wie jüdischen Geschichtsschreibung bislang wenig beachtet wurde. Und Lustiger ist insofern der ideale Autor, da er selbst – wie sein berühmter Cousin Jean-Marie Lustiger, der spätere Kardinal von Paris – sein Leben mehreren Rettungsversuchen verdankt.

gewissen Aus der Lektüre, die ergiebig aus den von Lustiger zusammengetragenen Zeitzeugenberichten wie aus einschlägigem Archivmaterial schöpft, ist zu lernen, dass – notwendigerweise unter Anstrengungen und Opfern – Hilfe möglich war und mehr hätte getan werden können, wenn mehr Menschen die Unterstützung ihrer bedrohten Mitmenschen als moralische Verpflichtung angesehen hätten.

Dennoch: keine Stadt ohne Gerechte. Allein in Berlin dürften zigtausend Menschen – zumeist Frauen – an Hilfeleistungen beteiligt gewesen sein. Sie alle praktizierten aktiven Anstand unter den extremen Bedingungen eines totalitären Umfelds und riskierten nicht selten ihr eigenes Leben. Juden zu retten, war auch Widerstand – Widerstand gegen die massenmörderische Macht der Nazis.

Die Judenhelfer haben von ihren Rettungsmaßnahmen nie Aufhebens gemacht. Sie handelten allein nach ihrem Gewissen, zogen keinen persönlichen Vorteil aus ihrer Hilfe. Den stillen Helden wurde höchst selten ein Denkmal gesetzt. Das hat nunmehr Arno Lustiger mit seiner Studie getan.

Durch die humanitäre Dimension der Judenretter gewinnt dieses zeitgeschichtliche Verhalten an Kontur. »Chasidai Umot Haolam« lautet der hebräische Titel, mit dem Yad Vashem die Judenretter auszeichnet. Er besagt im vollen Wortlaut: »Die Gerechten unter den Völkern der Welt haben einen Platz in der kommenden Welt«, so steht es im Talmud.

Arno Lustiger: Rettungswiderstand. Über die Judenretter in Europa während der NS-Zeit. Wallstein, Göttingen 2011, 462 S., 29,90 €