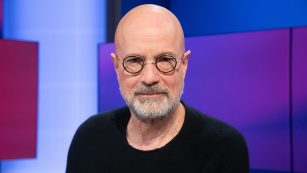

Seit Anfang Juni gibt es an der Universität Tübingen eine Jüdisch-Islamische Forschungsstelle, die nach eigenen Angaben die deutschlandweit erste ihrer Art ist. Im Gespräch erzählen die beiden Gründer, der Dozent für Jüdische Theologie, Asher Mattern, und die Professorin für Islamische Religionspädagogik, Fahimah Ulfat, warum es ihnen wichtig ist, Probleme wie Antisemitismus nicht auszuklammern.

Frau Ulfat, Herr Mattern, vor Kurzem haben Sie die Jüdisch-Islamische Forschungsstelle gegründet. Wie erklären Sie es sich, dass bisher nichts Vergleichbares existiert?

Mattern: Natürlich existieren bereits einige jüdisch-islamische Initiativen und Projekte, aber im universitären Bereich sieht es anders aus: Hier gibt es noch keine Stelle, wo jüdische und muslimische Theologinnen und Theologen miteinander forschen und den Anspruch haben, auch in die Gesellschaft hineinzuwirken. Dies liegt auch daran, dass zwar mittlerweile eine Reihe von Instituten für Islamische Theologie entstanden sind, es aber auf jüdischer Seite im Bereich der Theologie nur sehr wenige Ansprechpartner gibt. Selbst hier in Tübingen, wo ein »Campus der Theologien« entsteht, gibt es keine eigene Professur für jüdische Theologie. Ich selbst arbeite als Dozent für Jüdische Theologie am Institut für Ökumenische und Interreligiöse Forschung der katholischen Fakultät, das gemeinsam mit dem Institut für islamisch-religionspädagogische Forschung der Hauptträger unserer Forschungsstelle ist.

Was hat Sie motiviert, die Stelle zu gründen, und was wollen Sie damit genau erreichen?

Ulfat: Die jüdische und muslimische Tradition sind eng miteinander verwandt. Und gleichzeitig ist das Wissen um Gemeinsamkeiten vor allem bei Musliminnen und Muslimen wegen politischer Ereignisse wie dem Nahostkonflikt in den Hintergrund gerückt. Deshalb ist es wichtig, dass durch gemeinsame Forschung eine Grundlage entwickelt wird, damit wir wieder besser im Gespräch sein können.

Mattern: Außerdem gibt es einen weiteren Aspekt, der verbindet:

Jüdische und muslimische Menschen begegnen in der Gesellschaft oft sehr ähnlichen Problemen und Vorurteilen - Juden normalerweise etwas weniger, wenn sie nicht religiös sind. Aber sobald man Kippa trägt und koscher isst, Schabbat hält und von daher sich nicht ganz so in die Gesellschaft integrieren kann, wie das erwartet wird, erfährt man eine ähnliche Zurückweisung wie zum Beispiel kopftuchtragende Musliminnen. Das habe ich selbst sehr oft erlebt. Und von daher ist es sehr wichtig, dass wir auch gemeinsam agieren und darauf hinweisen können, welche Probleme wir in der Gesellschaft haben. Für meine Kollegin und mich ist klar: Auch wenn wir Menschen sind, die Kopftuch und Kippa tragen und ganz bewusst in unseren jeweiligen Traditionen verankert sind, heißt das nicht, dass wir nicht auch Teil der deutschen Gesellschaft sein wollen - im Gegenteil: Wir wollen aktiv an gesellschaftlichen Debatten teilnehmen und konstruktiv etwas zu einem gelingenden und friedlichen Zusammenleben beitragen.

Es gibt Studien, die zeigen, dass es antisemitische Einstellungen unter Muslimen und muslimischen Jugendlichen gibt. Was kann man dagegen tun?

Ulfat: Auch hier wollen wir in die Gesellschaft hineinwirken, indem wir Bildungsmaterial für Schulen erstellen und Fortbildungen anbieten für Lehrkräfte. Das ist für mich als Professorin für Islamische Religionspädagogik ein besonderes Anliegen.

Mattern: Außerdem ist in Schulen Begegnung mit Juden das A und O, um Antisemitismus vorzubeugen. Seit einigen Jahren arbeite ich ehrenamtlich bei »meet2respect«, ein Projekt, bei dem Imame und Rabbiner gemeinsam Schulklassen besuchen - vor allem in sogenannten »Brennpunktschulen« oder wo es bereits antisemitische Vorfälle gab.

Ich finde es immer sehr interessant, wie man anfänglich meist erst starke Skepsis erlebt, die dann aber sofort in Sympathie umkippt, wenn die Jugendlichen merken, dass ein Rabbi auch ein ganz normaler, ja vielleicht sogar netter Mensch ist.

Blickt man in die Vergangenheit, so gab es einerseits Zeiten eines guten Zusammenlebens zwischen Juden und Muslimen, aber auch schon zur Entstehungszeit des Islams kam es zu Konflikten. Braucht es da vielleicht auch mit Blick auf einige Verse im Koran und der islamischen Überlieferung eine theologische Aufarbeitung und Neuinterpretation?

Ulfat: Gerade beim Koran ist es grundlegend, die Verse in ihrem historischen Kontext zu lesen und sie nicht unhinterfragt ins Hier und Jetzt zu projizieren. Aussagen des Korans über Juden kann man nie pauschalisieren, sondern muss schauen, von welchen jüdischen Gruppierungen damals die Rede war, und dies dementsprechend einordnen. Wichtig finde ich, Prinzipien des Korans hervorzuheben, die das friedliche Zusammenleben heutzutage unterstützen, wie beispielsweise der Respekt und die gegenseitige Wertschätzung gegenüber Menschen mit anderer religiöser, aber natürlich auch nichtreligiöser Orientierung. Mit Blick auf die islamische Überlieferung gilt, dass relativ viele Aussprüche des Propheten erst zwei Jahrhunderte nach dessen Ableben verschriftlicht wurden und man deshalb nicht immer davon ausgehen kann, dass sie tatsächlich O-Ton des Propheten sind. Sie muss man nüchtern und historisch-kritisch analysieren und darf sie nicht auf dieselbe Ebene stellen mit den Worten des Korans.

Was sind Ihre Pläne für die Zukunft als Forschungsstelle?

Mattern: Wir hoffen, dass wir nach den ersten Stellenmitteln, die ich durch die Universität erhalten habe, langfristig durch Drittmittel finanziell solide aufgestellt sein werden, und sind schon jetzt dankbar für viele Kooperationspartner, die uns ideell unterstützen. Sofern es finanziell möglich ist, würden wir gerne ein Doktorandenprogramm aufbauen, in dem jüdische und muslimische Doktoranden gemeinsam an einem Oberthema forschen, und haben da auch schon internationale Kooperationen zum Beispiel mit der Bar-Ilan-Universität in Israel in Aussicht. Wichtig ist auch, dass wir mit allen Kollegen, die in diesem Bereich Expertise aufweisen, zusammenarbeiten und uns vernetzen.