Im Jahr 1932 publizierte der renommierte Schocken Verlag in Berlin eine gewichtige wissenschaftliche Abhandlung von Martin Buber mit dem Titel Königtum Gottes. Das Buch beschreibt den epochalen Übergang von der in den biblischen Richter-Büchern geschilderten, sogenannten Richterzeit zur Königszeit. Buber charakterisiert die Richterzeit politisch als die Epoche, in welcher die zwölf Stämme Israels friedlich, ohne staatliche Ordnung, ohne Regierung und stehendes Heer, die ihnen verheißenen und zugeteilten Gebiete im Land Israel bewohnen.

Nur bei äußerer Bedrohung sammeln sich die Männer zu einer ad hoc und freiwillig aufgestellten Streitmacht, die sich unter der Führung eines der charismatischen, von Gott bestimmten Richter militärisch gegen die äußeren Feinde wehrt. Nach Beendigung des Krieges kehrten die Männer in ihre jeweiligen Stammesgebiete zurück und waren wieder Bauern oder Hirten, die Richter schlichteten dann zivile Streitfälle unter den Israeliten.

Politisch war dieser vorstaatliche, lose Stammesverband der zwölf Stämme ohne einen irdischen Herrscher, aber mit einer gemeinsamen Religion, mit Richtern und Propheten, eine Art regulierte Anarchie. Nur Gott war König, Melech Ha’olam, und leitete, vermittelt durch Richter und Propheten, die irdischen Geschicke seines Volkes selbst. Die Herrschaftsform der Richterzeit war sonach die direkte Herrschaft Gottes über die Stämme Israels ohne irdischen König, ebenjenes direkte Königtum Gottes, das Bubers gelehrter Abhandlung den Titel gab.

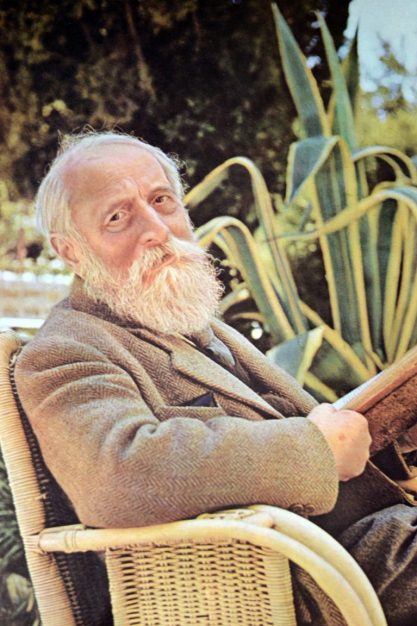

JOSEPHUS FLAVIUS Buber nutzt in der Abhandlung von 1932 für das »Königtum Gottes« mehrfach den Begriff der »Theokratie«, die direkte Übersetzung von »Gottesherrschaft« ins Griechische. Das Königtum Gottes ist, politisch übersetzt, Theokratie auf Erden. Buber wusste, dass dieser Begriff im ersten Jahrhundert von Josephus Flavius, dem antiken jüdischen Historiografen, geprägt worden war, um die charakteristische nichtstaatliche Lebensform der Juden unter direkter Gottesherrschaft von den anderen politischen Herrschaftsformen der Antike, der Oligarchie, der Aristokratie und der Demokratie, abzugrenzen.

Erst durch die europäische Aufklärung hatte sich der Begriff der Theokratie grundlegend gewandelt und war zu einer polemischen Bezeichnung für Priesterherrschaft und den politischen Machtanspruch von Geistlichen geworden, die unter Berufung auf Gott im Staat Macht ausüben möchten, ganz gleich, ob Juden, Christen oder Muslime.

Buber charakterisierte die Richterzeit als friedliches Zusammenleben der zwölf Stämme Israels.

Das ist der kritisch-polemische Begriff von Theokratie und Theokraten, wie er noch heute gegen jeden religiösen Fundamentalismus verwendet wird, der im Namen Gottes in einem ursprünglich säkularen modernen Staat die Macht übernehmen will und dessen profane Gesetze und Justiz den Gesetzen Gottes unterordnen möchte. Im Buch Königtum Gottes analysiert Buber den Übergang von der Richterzeit zur Königszeit im alten Israel, von der Theokratie zur Monarchie.

SAMUEL Er schildert, wie der Richter und Prophet Samuel vom Volk aufgefordert wird, ihm einen König zu salben, wie ihn alle Völker haben. Samuel widersetzt sich zuerst diesem gottvergessenen Anliegen, verschmäht das Volk doch das Königtum Gottes und möchte stattdessen, ganz profan, einen irdischen König (1. Buch Samuel 8,4 ff.).

Doch Gott spricht zu Samuel und verweist darauf, dass das Volk doch schon häufig von ihm abgefallen sei und fremden Göttern gedient habe, seit er es (auch ohne König) aus der Sklaverei in Ägypten heraufgeführt habe: Rosse und Reiter warf Er ins Meer und führte das Volk bis ins gelobte Land. Samuel gehorcht, und als das Volk dennoch darauf besteht, einen irdischen König einzusetzen, salbt er schließlich Saul zum ersten König Israels. Und später, nach Sauls tragischem Ende, machte Samuel auch noch David zum Maschiach, dem gesalbten König Israels.

Martin Buber wollte der Geschichte des Messianismus ein dreibändiges Werk mit dem Titel Der Gesalbte widmen, dessen erster Band mit dem Königtum Gottes vorlag. Die folgenden Bände wurden allerdings nie geschrieben. Schon den Zeitgenossen Bubers war sofort klar, dass sich hinter dem ganzen gelehrten Apparat aus bibelwissenschaftlichen Fußnoten und Fachliteratur in Königtum Gottes auch ein sehr politisches Statement des Zionisten Martin Buber verbarg.

hingabe Buber hielt das herrschaftslose, friedliche Zusammenleben der zwölf Stämme Israels in der Richterzeit und die fromme Hingabe an die direkte Herrschaft Gottes in Welt und Geschichte für die ideale Lebensform des jüdischen Volkes auch im Exil, in der Moderne und im Jischuw. Geschick und Geschichte des jüdischen Volkes ohne Staat und Armee nur durch Gott leiten zu lassen, war für Buber die Idealvorstellung jüdischen Lebens in der irdischen Welt.

Der Staat Israel, seine Armee und Justiz waren für Martin Buber im Vergleich mit der direkten Gottesherrschaft über das jüdische Volk und dem religiösen Immediatverhältnis zu Gott im Ich und Du immer nur die zweitbeste Option.

Einige Parteien der neuen, extrem rechts stehenden Regierung Israels streben die Aufhebung der Gewaltenteilung an.

Bubers pazifistisch-zionistische Utopie, die sich in der »historischen« Abhandlung über die Richterzeit verbarg, ist nicht in Erfüllung gegangen. Der Staat Israel hat nur als parlamentarische Demokratie und Rechtsstaat mit allgemeiner Wehrpflicht, starker Armee und Polizei, profanen Gesetzen, Richtern und Justiz mehrere Kriege überlebt.

Wie Herzl es schon 1896 in seiner Programmschrift vorhergesagt und gefordert hatte, entstand der Judenstaat als Demokratie: »Werden wir also am Ende eine Theokratie haben? Nein!« Israel bezieht als Demokratie seine Legitimität und seine Legalität aus den Wahlen seiner Bürger und aus den Entscheidungen des Parlaments, nicht aus den Gesetzen Gottes.

CHARAKTER Doch seit vielen Jahren fordern namhafte nationalreligiöse Rabbiner, Teile der Siedlerbewegung und einige rechtsextreme Parteien, Tora und Halacha wieder zur einzigen Grundlage der gesamten Gesetzgebung in Israel zu machen und den jüdischen Charakter des Staates über den demokratischen zu stellen. Dem stellten sich in Israel bisher vor allem die Justiz und die Gerichte entgegen, zuvorderst das Oberste Gericht, welche das profane Recht des Staates Israel repräsentieren, verteidigen und durchsetzen müssen.

Einige Parteien der neuen, extrem rechts stehenden Regierung streben die Aufhebung der Gewaltenteilung an, weil laut deren Lesart allein Gott und das gottgegebene Recht in Israel herrschen sollen, nicht der teils verhasste, teils verachtete profane Staat, seine demokratisch beschlossenen Gesetze und Bürgerrechte, Justiz, Armee und Polizei. Eine Rückkehr zu Buber und seiner Idealvorstellung von vorstaatlicher direkter Gottesherrschaft über das friedlich zusammenlebende Volk Israel verspricht das Vorhaben allerdings nicht.

Der Autor ist Professor für Jüdische Studien und Philosophie an der Universität Potsdam und zurzeit Geschäftsführender Direktor des Instituts für Jüdische Studien und Religionswissenschaft.