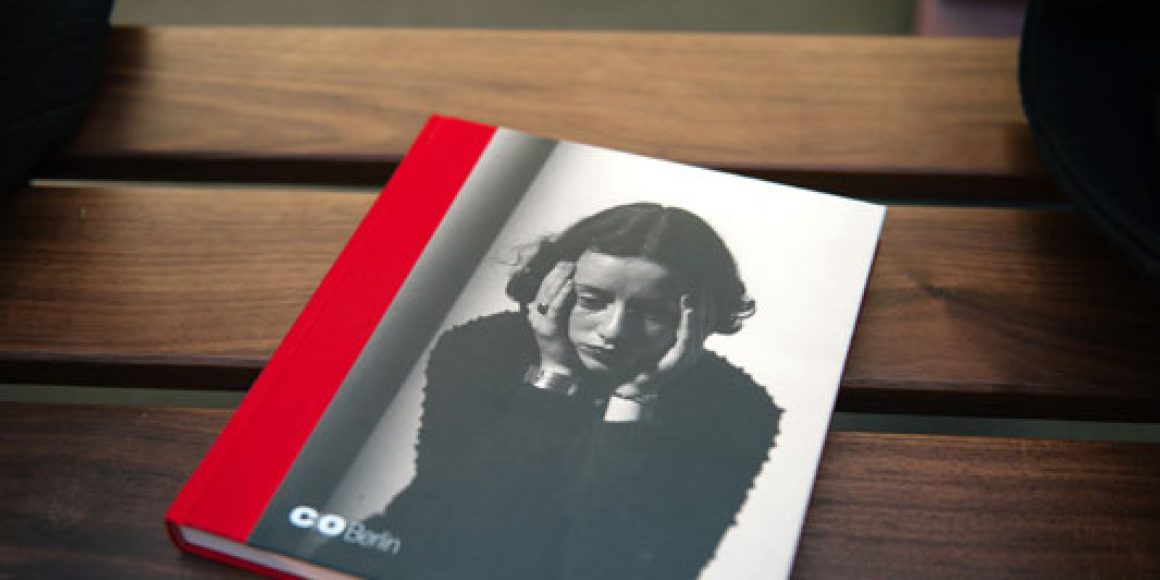

Die Berliner C/O Galerie zeigt bis zum 10. April die Ausstellung »Ein Koffer voller Bilder« der deutschen Fotografin Lore Krüger. Unser Autor Christian Buckard hatte 2006 Gelegenheit, die 1914 in Magdeburg geborene Künstlerin zu interviewen. Mit ihm sprach Krüger über ihr Leben in Paris, wo sie 1935 ihre in Barcelona begonnene Ausbildung zur Fotografin fortsetzte.

Frau Krüger, Ende 1934 zogen Sie von Barcelona nach Paris, um bei Florence Henri die Kunst der Porträtfotografie zu erlernen. Wie kamen Sie in das Haus Rue Dombasle Nr. 10 ?

Zuerst hatte ich in einem kleinen Hotel gewohnt. Dann habe ich meine Schwester Gisela nachgeholt, die noch auf Mallorca war. Sie wollte Schneiderin werden. Angeblich haben wir studiert, sonst hätten wir ja keine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Und irgendwann sind wir eben in die Rue Dombasle Nr. 10 gezogen. Da war eine Wohnung zu vermieten, in der hatte vorher der Otto Katz gewohnt.

Otto Katz, der Mitarbeiter Willy Münzenbergs im Propagandaapparat der Kommunistischen Internationale?

Ja, und der danach umgebracht wurde, in den Prager Prozessen 1948. Aber dass Katz dort gewohnt hatte, das war reiner Zufall. Wir hatten nur ein Schild mit der Aufschrift »Wohnung frei« gesehen. Und dann haben wir festgestellt, dass in diesem Haus außerordentlich viele Emigranten lebten.

Wer zum Beispiel?

Im siebten Stock, das war das oberste Stockwerk, wohnten in der Mitte Arthur Koestler und seine Freundin Daphne Hardy, eine nette englische Bildhauerin. Und links von ihnen wohnte Walter Benjamin. Der war auch so ein Eigenbrötler. Ich wusste damals noch nicht, was für ein großer Schriftsteller und Philosoph er war. Ich war ja noch jung, und mein Wissen war begrenzt. Benjamin hatte die Gewohnheit, nachts zu arbeiten und dann hinterher zu baden. Das Haus war so gebaut, dass die Abflussrohre seines Badezimmers durch mein Schlafzimmer gingen, so wussten wir immer, wann er badete. Und morgens schlief er immer sehr lange. Wenn man irgendetwas von ihm wollte, erschien er an der Tür in einem rostroten Bademantel, mit wirrem Haar und wirrem Blick, ziemlich geistesabwesend, und wusste nichts mit uns anzufangen. Wir nannten ihn den »Waldgeist«.

Hatten Sie auch mit Koestler und seiner Freundin Daphne Hardy Kontakt?

Wir haben eigentlich mit Daphne ein engeres Verhältnis gehabt. Sie war ein sehr lieber Mensch, mit der haben wir einen sehr guten Kontakt gehabt, vor allen Dingen auch meine Schwester. Wir haben uns auch oft gesehen, wir waren oft oben. Sie hatten eine schöne Wohnung, eigentlich die schönste, die ich da im Haus gesehen habe.

Und Koestler?

Koestler war ein sehr schwieriger Mensch. Das heißt, ein sehr empfindlicher Mensch, der seine Empfindlichkeit durch eine gewisse Zurückhaltung zu verbergen suchte. Ich fand damals Anschluss an deutsche Antifaschisten aller möglichen Couleurs, vor allem auch an deutsche Kommunisten. Und alle, die ihn vorher gekannt hatten, sagten mir – ich lernte Koestler ja erst kennen, als er zurückkam aus der spanischen Gefangenschaft –, er habe sich völlig verändert. Koestler wurde dann sehr antikommunistisch. Aber trotzdem: Wir hielten alle irgendwie zusammen.

Wer wohnte sonst noch im Haus?

Rechts von Koestler wohnte der Spanienkämpfer Rudolf Neumann. Als wir einzogen, war er noch in Spanien. Er war ein Arzt, ein Kinderarzt. Neumann hatte TBC und war gerade zur Behandlung in Davos, als der Bürgerkrieg ausbrach. Und da hat er alles stehen und liegen lassen und ist trotz seiner punktierten Lunge nach Spanien. Eine ganze Zeit lang war er der Chefarzt der Kliniken der Internationalen Brigaden in Benicassim. Doch als seine TBC schlimmer wurde, kam er wieder zurück in die Rue Dombasle.

Unter Ihnen, im fünften Stock, wohnte auch ein Arzt. Unter seiner Aufsicht hatte Walter Benjamin in Berlin Haschisch-Experimente durchgeführt.

Das war Fritz Fränkel, ein Berliner Nervenarzt. Er lebte dort mit der Frau von Rudolf Neumann aus dem siebten Stock, die diesem weggelaufen war. Dr. Fränkel hat sie später geheiratet, und sie sind nach Mexiko gegangen. Und im dritten Stock wohnte ein jüngeres Ehepaar, das waren auch Emigranten, Ekstein hießen die.

Hans und Eva Ekstein. Lisa Fittko, die Schwester von Hans Ekstein, hat Walter Benjamin über die Pyrenäen geführt. Hatten Sie mit Eksteins Kontakt?

Nein, die hielten sich völlig von uns fern. Aber wir hatten irgendwie doch ein Zusammenhaltsgefühl in diesem Haus. Die Frau Neumann hat mir immer Fotos gebracht, abends, die sie am Morgen abliefern sollte. Als ich eine Gehirnerschütterung hatte – ich hatte ja wenig Geld –, haben mich der Rudolf Neumann und der Fritz Fränkel zusammen behandelt. Das war selbstverständlich. Wir haben uns immer gegenseitig geholfen. Ich habe beispielsweise Fotos gemacht von allen, die wollten, und meine Schwester hat genäht.

Sogar mit der Concierge hatten Sie Glück. Koestler erzählt, dass sie ihn 1939 vor der Polizei gewarnt hat.

Ja, das war Madame Fontaine. Sie war links, ihr Mann war Italiener und las die kommunistische »L’Humanité«. Und sie tat alles, was sie nur konnte, für uns. Dabei waren die Concierges zu dieser Zeit alle verpflichtet, für die Polizei zu spionieren. Sie hat auch uns vor der Polizei gewarnt. In der Emigration spielte diese Solidarität untereinander eine große Rolle. Und das haben nicht alle gehabt. Aber wir hatten da, Gott sei Dank, Glück.

Das Gespräch führte Christian Buckard.

www.co-berlin.org