Er war Kosmopolit. Ein Weltbürger. Und nicht nur darin der jüdischen Tradition seines Elternhauses verhaftet. Camille Pissarros Denken, seine Überzeugungen, seine Weltsicht und vor allem seine Kunst waren geprägt von seinem Wunsch, Grenzen zu überwinden und den Blick offenzuhalten. The Honest Eye, so hat das kooperierende Denver Art Museum (USA) seine Ausstellung betitelt. Das aufrichtige, das ehrliche Auge. Im Potsdamer Museum Barberini heißt diese umfassende Schau über den Vater des Impressionismus Der offene Blick. Ein Blick auf Menschen und Landschaften ohne Vorurteile, voller Neugierde und Lust, die vorherrschende bürgerliche Idylle in der Malerei zu überwinden.

Pissarro, geboren 1830 auf der Insel Saint Thomas im ehemaligen Dänisch-Westindien (1917 wurde sie von den USA gekauft), stammte aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie. Die Familie seines Vaters waren Marranen aus Portugal. Franzosen, Dänen, Spanier und Engländer begleiteten Pissarro von klein auf. Beide Eltern waren jüdisch, doch der Sohn wurde in einer protestantischen Schule der Herrnhuter Brüdergemeine erzogen. Weder Pissarro noch seine drei Brüder erhielten eine formelle jüdische Schulbildung, da die Ehe der Eltern wegen komplizierter Familienverhältnisse von der Synagoge in Saint Thomas zunächst nicht anerkannt wurde.

Sein Judentum hat Pissarro nicht praktiziert. Er sympathisierte viele Jahre mit anarchistischen Ideen

Die enge Bindung zu seiner Familie, seine intellektuelle Unbestechlichkeit und tief empfundene Menschenfreundlichkeit wurde von Freunden und Kollegen immer wieder beschrieben. Sein Judentum hat Pissarro nicht praktiziert, er sympathisierte viele Jahre mit anarchistischen Ideen, behielt zeitlebens den dänischen Pass und lebte ab dem Alter von 25 Jahren in Frankreich. Dort hat er nicht weniger als die Malerei revolutioniert.

Über 100 Gemälde im Museum Barberini zeigen, wie radikal modern Pissarro die Veränderungen seiner Zeit wahrgenommen hat: die Industrialisierung, den Siegeszug der Eisenbahn oder die Emanzipation der Frau. Der Fluss, die Seine, ist bei ihm keine romantische Idylle, sondern ein Ort der Arbeit, des Schiffsverkehrs, des Ein- und Ausladens von Waren. Pissarro hat das erste Bild überhaupt mit einer Eisenbahn im Zentrum gemalt. Die kraftvollen Arme der Wäscherinnen faszinierten ihn, die Anstrengungen der Bauern beim Heuwenden, die rauchenden Schlote über der Stadt.

Großbürgertum und Adel, in eigenen Gärten posierend und im Nichtstun dahinwandelnd, interessierten ihn hingegen überhaupt nicht. »Nirgends eine Augenweide«, bemerkte der französische Schriftsteller Émile Zola, ein wohlwollender Kritiker und Bewunderer seiner Kunst, der 1866 einen Salon mit Pissarros kargem und melancholischem Gemälde »Die Ufer der Marne im Winter« besuchte. Das Bild habe ihm eine halbe Stunde Erholung geschenkt.

Keine Idylle, stattdessen fragt Zola: »Warum, zum Teufel, sind Sie aber auch so bemerkenswert ungeschickt, solide zu malen und die Natur unbefangen zu studieren? Eine nüchterne, ernsthafte Malerei, deren mit Strenge und Festigkeit angestrebtes letztes Anliegen Wahrheit und Genauigkeit ist.«

Die Farben sollten sich nicht mehr auf der Palette, sondern im Auge des Betrachters mischen.

Zola, der später während der Dreyfus-Affäre Weltruhm erlangte mit seiner Schrift Jʼaccuse, hat Pissarros Stil als schlicht und unverfälscht beschrieben: »Der gewöhnlichen Wirklichkeit hat das Temperament des Malers ein Gedicht voller Kraft und Leben abgewonnen, wie es selten gelingt.«

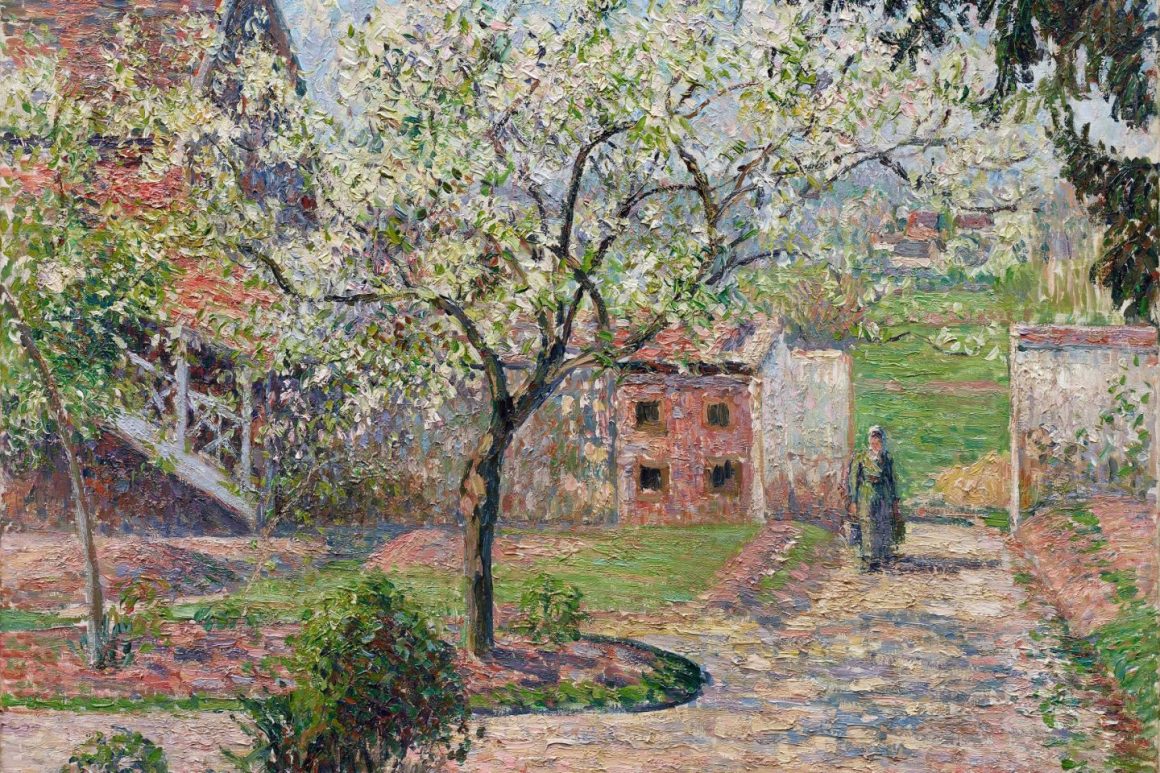

Pissarro experimentierte immer wieder mit neuen Techniken. So hat er seine Sujets später in kleinen Tupfen auf die Leinwand aufgebracht. Die Farben sollten sich nicht mehr auf der Palette, sondern im Auge des Betrachters mischen und leuchten. Damit konnte er eine Harmonie der Gegensätze schaffen.

Die Potsdamer Ausstellung mit Leihgaben von 50 Museen und privaten Sammlern verbindet Pissarros frühe künstlerische Anfänge in der Karibik und in Südamerika mit seinen Landschaften, Familienporträts, Szenen des bäuerlichen Lebens und urbanen Motiven wie den Häfen der Normandie oder den belebten Straßen von Paris.

Berührend und erschütternd wahrhaftig im Ausdruck sind die Porträts seiner Kinder

Berührend und erschütternd wahrhaftig im Ausdruck sind die Porträts seiner Kinder. Pissarro hatte gegen den Willen seiner Eltern Julie Vellay, eine katholische Winzertochter aus dem Burgund, geheiratet und war den gemeinsamen acht Kindern, von denen fünf das Erwachsenenalter erreichten, ein hingebungsvoller Vater. Die Kraft und die konzentrierte Arbeitsfreude von Julie malte er mit pastosen, kräftigen Pinselstrichen, die Zartheit seiner Tochter Jeanne-Rachel mit gedeckten Tönen und transparenten Farben.

Seine Frau war das Rückgrat der Familie, die zunächst in einfachen Verhältnissen leben musste. Sie hielt Hühner, Enten und gelegentlich eine Kuh, um die Lebenshaltungskosten zu beschränken. Und Julie besorgte 1892 bei Monet ein Darlehen für das Haus in Éragny-sur-Epte, das ihnen Heimat und Zufluchtsort wurde.

Erst mit über 60 Jahren ist es Pissarro gelungen, seine Kunst erfolgreich zu verkaufen. Als die Impressionisten die Städte als Motiv aufgaben, ging Pissarro den entgegengesetzten Weg. Bis zu seinem Tod 1903 malte er fast 300 Stadtansichten, darunter 125 von Paris.

Sein Vermächtnis formulierte der 68-jährige Camille Pissarro in einem Brief an seinen Sohn Lucien mit drei Leitbegriffen: Leidenschaft, Freiheit, Kunst. Er blieb immer im Gespräch und im intellektuellen Austausch mit seinen Kindern. Lucien, Orovida, Georges Henri, Félix und Jeanne Rachel sind später ebenfalls Künstler geworden. Camille Pissarro starb 1903 in Paris im Kreise seiner großen Familie im Alter von 73 Jahren an einer Sepsis.

Die Ausstellung im Museum Barberini dokumentiert die unermüdliche Kraft eines leisen Künstlers mit einem zutiefst humanistischen Menschenbild. In seinen Bildern finden wir den großen Menschheitstraum, die Utopie schlechthin: ein selbstbestimmtes Leben zu führen in gemeinschaftlicher Arbeit und immer im Einklang mit der Natur.

Bis 28. September im Museum Barberini in Potsdam