Da kann es einem schwindlig werden: Chaïm Soutines Dorflandschaften wirken, als wäre die Welt gehörig aus dem Gleichgewicht geraten; ein Hurrikan scheint durch das Bild zu ziehen und alles zu verdrehen. Eine eigentümliche Unruhe und Bewegung ist in diesen Gemälden, die an Ludwig Meidners am Vorabend des Ersten Weltkriegs entstandene »Apokalyptische Landschaften« denken lassen. Soutines Landschaften, die jetzt in Düsseldorf zu sehen sind, stammen jedoch aus den frühen 1920er-Jahren.

Die Jahre 1919 bis 1922 verbringt Chaïm Soutine in einem Dorf in den französischen Pyrenäen, in dem schon Henri Matisse und Pablo Picasso eine produktive Zeit erlebten. Ein Jahr vor Beginn des Ersten Weltkriegs war der 1893 in einem Schtetl bei Minsk im heutigen Belarus geborene und aufgewachsene Künstler nach Paris gekommen. Er landet zunächst im Atelierhaus »La Ruche«, in dem auch Marc Chagall, Moïse Kisling, Ossip Zadkine und viele weitere jüdische Künstler wirkten. Kurz darauf freundet sich Soutine mit Amedeo Modigliani an, der ihn bis zu seinem frühen Tod im Jahr 1920 unterstützt und ihm etwa einen Galeristen vermittelt.

Die Düsseldorfer Soutine-Ausstellung knüpft thematisch an die Schau Paris Magnétique im Jüdischen Museum Berlin an. Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen fokussiert sich auf Chaïm Soutines Schaffen zwischen 1918 und 1928 und zeigt 60 Gemälde – eine seltene Gelegenheit, das frühe Werk des in deutschen Museumssammlungen unterrepräsentierten Künstlers umfassend kennenzulernen.

Ein Jahr vor Beginn des Ersten Weltkriegs war der 1893 in einem Schtetl bei Minsk geborene und aufgewachsene Künstler nach Paris gekommen.

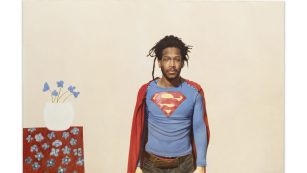

Wie etwa seine Porträts, die mitunter auch von einem eigenartigen Wirbel erfasst werden: Ungemein lebendig wirkt »Le Petit Pâtissier« (Der kleine Konditor) von 1922/23, eindringlich und energiegeladen blickt der junge Mann den Betrachter an. Soutine lässt den Konditor als eine stolze und machtvolle Figur auftreten, auf einem thronartigen Stuhl mit weit gespreizten Beinen sitzend. Die weiße Kluft und die Konditormütze verleihen dem sichtlich an kunsthistorischen Vorbildern geschulten Porträt etwas Feierliches. Das Gemälde demonstriert eindrücklich Soutines Vermögen, ausdrucksstarke Bildnisse zu schaffen.

Ausdruck pur ist auch »La Vieille Actrice« (Die alte Schauspielerin) von 1922. Soutine betont die blasse Haut seines Models im Kontrast zum pechschwarzen Kleid und dem schrill-roten Hintergrund. Das geradezu schreiende Rot findet sich in weiteren in Düsseldorf gezeigten Porträts, aber auch in Soutines Stillleben wieder: Monumental setzt er in »Le Bœuf éorché« (Abgehäutetes Rind) aus dem Jahr 1925 das titelgebende geschlachtete Tier in Szene. Mit einem scharfen Kalt-Warm-Kontrast betont Soutine die glühende Farbigkeit des Fleisches.

Erfolg auf dem Kunstmarkt

Mitte der 1920er-Jahre kann Chaïm Soutine zunehmend auf dem Kunstmarkt reüssieren. Mit den Jahren wird seine Pinselführung etwas ruhiger, der Wirbelsturm der frühen Bilder legt sich zunehmend. Den Stilwandel demonstrieren etwa Soutines Messdiener-Porträts und Dorflandschaften aus dieser Zeit. Auch dort interessieren ihn Licht, Farbe und Kontraste mehr als die allzu genaue Ausformulierung von Details.

Soutine geht es nicht um einen unterkühlten, präzisen Naturalismus – wie ihn zeitgleich viele Künstler in Deutschland pflegen – sondern um die unbändige Energie der Farben und des schwungvollen, aber stets gut gesetzten Pinselstrichs. Auf diese Weise bildet seine Malerei einen entschiedenen Gegenpol zu den künstlerischen Kühlkammern der »Neuen Sachlichkeit«. Sie erscheint wie ein Vorläufer des abstrakten Expressionismus. Und auch in der Malerei von Francis Bacon ist Soutines Einfluss erkennbar.

Die 1950 im New Yorker Museum of Modern Art gezeigte Retrospektive seiner Werke sollte Chaïm Soutine nicht mehr erleben. 1939 flieht er vor der deutschen Wehrmacht in die ostfranzösische Provinz. Zwei Jahre später kehrt er ins besetzte Paris zurück und muss fortan den »Judenstern« tragen, später findet er wieder auf dem Land Zuflucht. 1943 stirbt Soutine infolge eines perforierten Magengeschwürs. An seiner Beerdigung auf dem Pariser Friedhof Montparnasse nehmen unter anderen Pablo Picasso und der Dichter Jean Cocteau teil.

Bis 14. Januar 2024, K20 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf