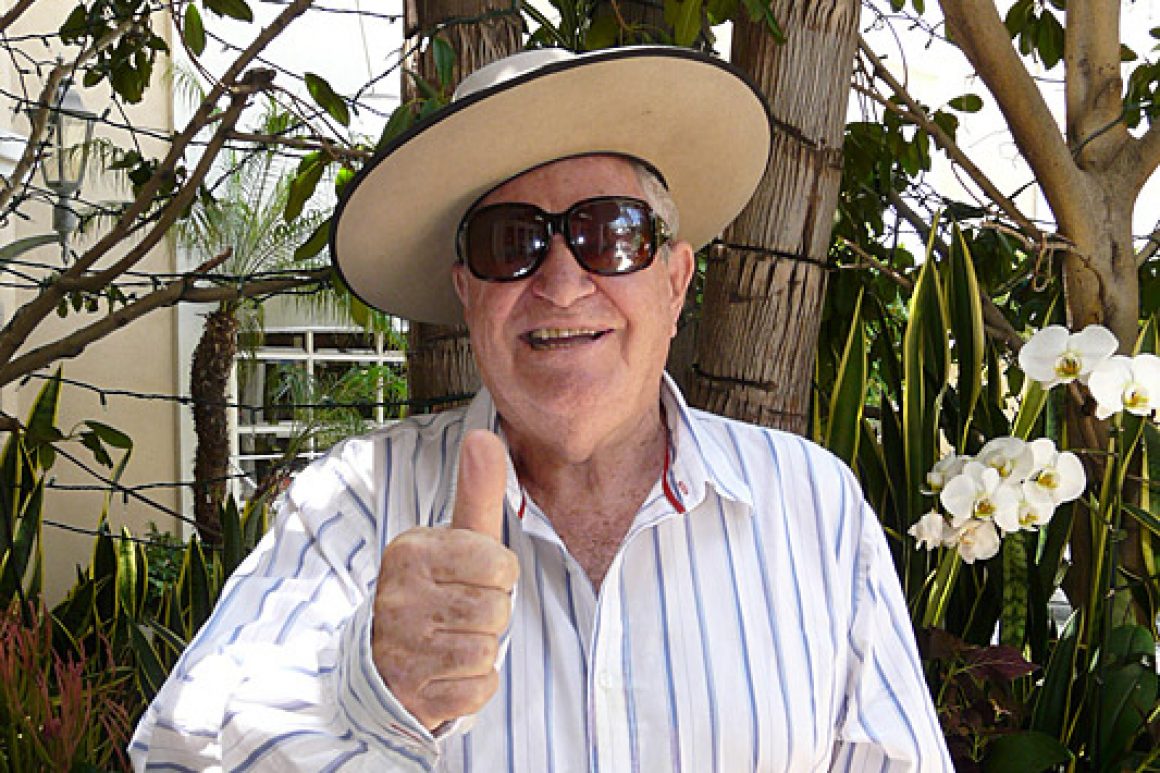

Da sitzt er im T-Shirt, den Schädel mit den weißen Haaren kurz geschoren, die Augenlider gerötet, als hätte er die Nacht zum Tag gemacht. Man kann ihn sich gut vorstellen, wie er am Tel Aviver Strand in einer Runde von ebenso beleibten, älteren Männern die Weltlage kommentiert und das Meer beobachtet – wenn nicht gerade eine Frau vorbeispaziert. »Es gibt so wunderschöne Frauen in Israel«, hat Menachem Golan, der israelische Filmproduzent, beim Festival von Locarno Mitte August dem Publikum vorgeschwärmt, als er für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde. »Ich bin 81 Jahre alt und seit über 50 Jahren verheiratet, aber ich muss immer noch schauen.«

massenproduktion Aber nicht am Strand. Dafür hat er keine Zeit. Golan, der 1992 aus den USA in sein Geburtsland zurückgekehrt ist und heute in Jaffa wohnt, produziert und dreht noch immer Filme. Sein neuestes Projekt ist die Verfilmung von Aharon Appelfelds Roman Badenheim von 1975. Liam Neeson soll die Hauptrolle spielen, den Impresario Dr. Pappenheim, der 1939 zum Kulturfestival in den österreichischen Kurort lädt, der sich dann für die jüdischen Gäste in eine tödliche Falle verwandelt. Badenheim Festival ist eine 10-Millionen-Dollar-Produktion. Eine vergleichsweise kleine Summe für einen Spielfilm mit internationalen Stars. Ob er die Kosten an den Kinokassen wieder einspielen wird, ist dennoch unsicher. Kein Problem für Menachem Golan: »Eine Van-Damme-Produktion wird mir das Geld zurückbringen.« Und er erzählt, wie er den belgischen Karatemeister entdeckt hat, der damals als Kellner arbeitete, ihn 1984 als Stuntman-Double von Chuck Norris engagierte, bevor Van Damme mit Bloodsport vier Jahre später seinen internationalen Durchbruch hatte – produziert von Cannon Films, die Golan und sein Cousin Yoram Globus 1979 übernommen hatten.

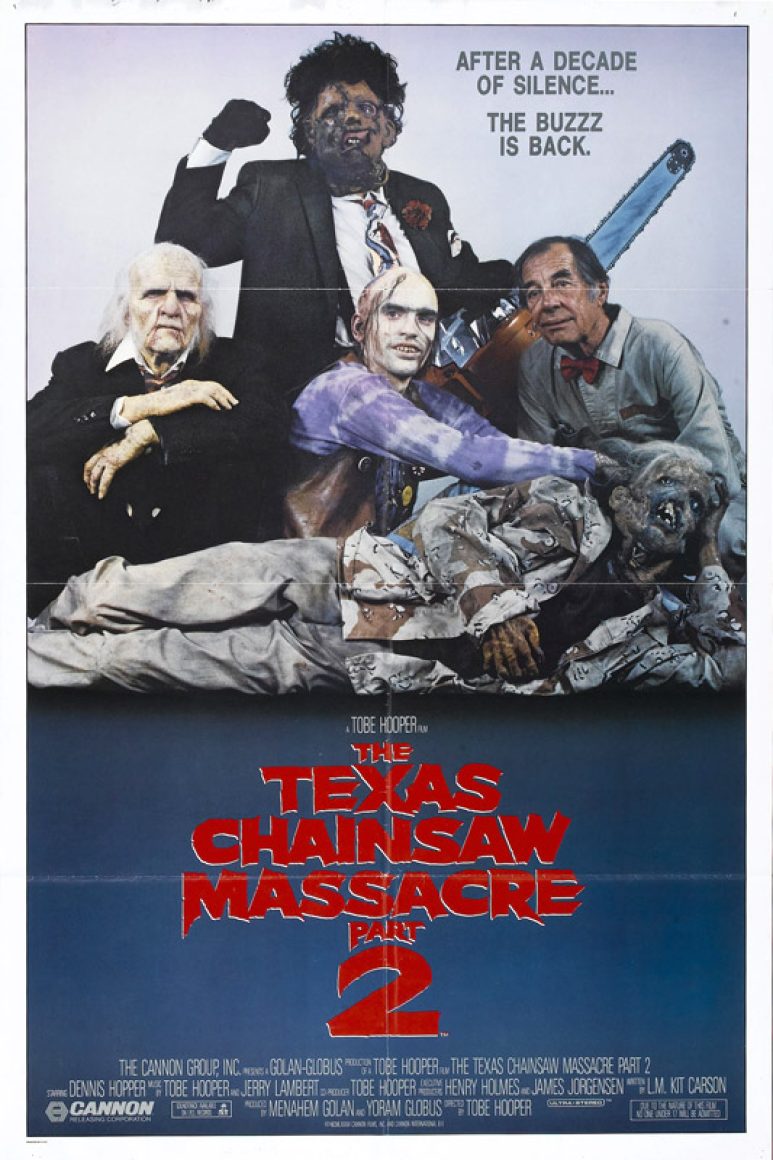

kettensägenmassaker Nach diesem Querfinanzierungs-Prinzip wirtschaftet Menachem Golan seit Jahrzehnten. Das hat ihn zu einem der mächtigsten unabhängigen Produzenten der Welt gemacht, bewundert, aber auch verachtet. Denn in den streckenweise äußerst goldenen Zeiten seiner 1963 gegründeten Noah Films und später der Cannon Films, war das Verhältnis zwischen B-Movies und Produktionen mit künstlerischem Anspruch von einer 1:1-Relation denkbar weit entfernt. Golans Liebe zum Film ist unbestreitbar. Gerne gibt er die Anekdote zum Besten, wie er, noch magerer Teenager, im Kino in Tiberias die Untertitel in die Bilder drehen musste, aber vom Film so gebannt war, dass er vergaß, die Kurbel zu betätigen. Doch wenn er betont, wie stark ihn der italienische Neorealismus beeinflusst habe und wie sehr ihm Qualitätsfilme am Herzen lägen, wird man etwas skeptisch. Die Fakten sprechen eine ziemlich andere Sprache. Menachem Golans erschlagend umfangreiche Filmografie – »zeitweise haben Yoram und ich«, prahlt er und scheint doch selbst zu staunen, »über 40 Filme pro Jahr produziert« – dominieren grobschlächtige Unterhaltungsproduktionen, in denen schlechter Geschmack sich paart mit zweifelhafter Schauspiel- und Drehbuchkunst. Cannon Films ist verantwortlich für die anspruchslosen Chuck-Norris- und Charles-Bronson-Actionfilme der 1980er-Jahre oder brutale Horrorstreifen wie The Texas Chainsaw Massacre Part 2 von 1986, der in Deutschland wegen Gewaltverherrlichung auf dem Index landete. Dazwischen figurieren aber auch Perlen: John Cassavetes’ Love Streams (1984), Robert Altmans Fool for Love (1985), Andrei Konchalovskys Runaway Train (1985) und Franco Zeffirellis Shakespeare-Adaption Otello (1986).

Angefangen hatten die Golans in Israel, wo sie, schon damals mit nicht gerade zimperlichen Methoden, auf der Erfolgswelle der »Borekas«-Komödien ritten. Ephraim Kishons Sallah Shabati (1964) brachte ihnen eine Oscar-Nomination ein und mit dem Musical Kazablan (1974) konnten sie erstmals auf dem amerikanischen Markt Fuß fassen. Sie griffen politische Ereignisse auf wie in Operation Thunderbolt (1977), wo sie – recht einseitig und simplifizierend, so die Kritik – die Geiselbefreiung von Entebbe zum Thema machten. Kultstatus weltweit erreichte die Eis am Stiel-Reihe, die mit der israelischen Teenager-Klamotte Eskimo Limon 1977 ihren Anfang nahm.

Konkurs Ihr riesiges Produktionsvolumen gelang Cannon Films dank aggressiver Geschäftsmethoden. Um den Profit zu maximieren, beteiligte man die Stars am Gewinn, die dafür auf hohe Gagen verzichteten. Die Golans verkauften auch die Rechte an ihren Filmen gleich an mehrere Verleiher, manchmal sogar vor Drehbeginn. Immerhin: So-lange sich die Regisseure ans Budget hielten – bei oft niedrigen Limits um fünf Millionen Dollar –, wurde ihnen große künstlerische Freiheit gewährt. Mitte der 1980er-Jahre baute die Cannon Group ihre Macht aus, indem sie Kinoketten kaufte und in den Videomarkt investierte. Doch dann war die kritische Grenze überschritten. Die Cousins mussten Konkurs anmelden, es folgte eine strafrechtliche Untersuchung wegen undurchsichtiger Finanzie rungsstrategien, die beiden zerstritten sich über der Schuldfrage und gehen seither getrennte Wege.

»Ich könnte bis morgen weiter erzählen.« Menachem Golan ist allmählich in Fahrt gekommen. Sein richtiger Familienname lautet übrigens Globus; im Unabhängigkeitskrieg nannte er sich aus patriotischen Gründen in Golan um. Damals diente er in der israelischen Luftwaffe. Heute sagt er, er sei nur Pilot geworden, um mit einem Flugzeug nach Europa fliehen zu können. Golan ist voll solcher Widersprüche. Über heikle Themen fegt er mit saloppen Sätzen hinweg, um dafür hinlänglich bekannte Anekdoten stoisch wiederzukäuen. Manche von denen kursieren in unterschiedlichen Fassungen, etwa die, in der Regisseur Barbet Schroeder mit gezücktem Messer drohte, sich einen Finger abzuschneiden, falls Golan ihm nicht die Produktion zu Barfly nach Charles Bukowski zusichern würde. In einer anderen Version ging es dabei allerdings um die Auszahlung von Schroeders Salär.

Anekdoten Menachem Golans abenteuerliches Leben lässt die Grenzen zwischen Fiktion und Realität verschwimmen; es ist selbst ein Film geworden. Der Mann ist in der Branche eine beliebte Projektionsfläche für Fantasien, Klischees – und Neid. In Hollywood kursiert dieser Witz: Steven Spielberg stirbt. An der Himmelspforte erkundigt er sich, ob Golan auch da sei. Dem wolle er im Jenseits nicht begegnen. Nein, sagen die Engel. Doch drinnen hört man jemanden Befehle bellen: »Holt mir Coppola!« »Kauft Universal!«. »Golan ist doch hier«, sagt Spielberg entsetzt. »Keine Sorge«, beruhigen ihn die Serafim: »Das ist nicht Golan. Das ist nur Gott, der meint, er sei Golan.«