Irgendwann hat Andrei Markovits einen so weit. Nachdem er sich in seiner jüngst erschienenen Autobiografie gefühlt ungefähr 100-mal über die Band Grateful Dead und ihren Frontmann Jerry Garcia ausgelassen hat, die er geradezu liebevoll »meine amerikanische Familie« nennt, sucht man auf Spotify oder YouTube nach ihren Songs.

Und bald schon versteht man bei der Lektüre – und natürlich beim Hören der Musik – den Zusammenhang zwischen diesen Säulenheiligen des Rock ’n’ Roll-Tempels und dem, was der Politikwissenschaftler und Soziologe mit »Wurzellosigkeit« meint. Und zwar die Tatsache, dass manche zum Glücklichsein eben keinen festen Ort oder eindeutige nationale Zugehörigkeit brauchen, sehr wohl aber einen Rahmen aus Ideen und Menschen, kulturellen Bezugspunkten oder auch Sprachen. Genau dieser steht dann für das eigentliche Zuhause.

vielsprachigkeit Und eine solche »Wurzellosigkeit« ist Markovits quasi in die Wiege gelegt worden. Denn 1948 kam er als Sohn einer bürgerlichen jüdischen Familie im rumänischen Timisoara zur Welt, einem »Ort der Vielsprachigkeit, wie es seiner multikulturellen Geschichte am östlichen Rand des Habsburger Reiches entspricht«. Zu Hause redete man Ungarisch, aber obwohl zahlreiche seiner Verwandten in der Schoa ermordet wurden, bedeutete das nicht, dass man sich von der deutschen Kultur und Sprache distanziert hatte – eher das Gegenteil sollte der Fall sein.

Markovits ist keine zehn Jahre alt, als die Mutter stirbt und er mit seinem Vater nach Wien zieht. Doch Österreich war nie für ihn das Gelobte Land. Bereits als Jugendlicher stand fest, dass es weitergeht, und zwar Richtung Westen. Die »Goldene Medine«, wie die Vereinigten Staaten auf Jiddisch gerne genannt werden, mussten es sein. Nicht zuletzt durch Zufallsbegegnungen startete er dort seine akademische Karriere und machte sich rasch einen Namen, was wohl ebenfalls daran lag, dass sich Markovits damals eher unkonventionellen Themen widmete, beispielsweise der Rolle des modernen Sports in Kultur und Gesellschaft.

Aber noch etwas geschah.

»In gewisser Weise wurde ich mit Anfang 20 in New York zum osteuropäischen Juden«, schreibt Markovits. Für ihn, der in einer klassisch bildungsbürgerlichen Welt »deutscher oder germanisierter Jüdinnen und Juden« aufgewachsen ist, in der man auf alles, was aus dem östlichen Europa – und das fing für Familie Markovits bereits hinter Timisoara an – kam, mit einer gehörigen Portion Chauvinismus herabblickte, wurde das zu einer völlig neuen, prägenden Erfahrung.

Distanz Zudem schien die geografische Distanz zur Alten Welt es ihm zu ermöglichen, sich ab einem gewissen Punkt in seinem Leben intensiv mit Deutschland auseinanderzusetzen, erst mit der bundesrepublikanischen Gewerkschaftsbewegung und später mit dem, was er nur noch als »the thing« bezeichnete, »dieses giftige, schwammige, aber deutlich wahrnehmbare Amalgam aus Antisemitismus, Israelhass, Antiamerikanismus, dem deutschen Nationalismus, Nazismus und antiwestlichem Ressentiment, um nur ein paar der Zutaten zu nennen«. Daraus entstand 2004 sein zeitloser Klassiker Amerika, dich hasst sich’s besser – Antiamerikanismus und Antisemitismus in Europa.

Manchmal schwingt in seinen Beschreibungen dessen, was für ihn persönlich die Vereinigten Staaten bedeuten und welche Faszination von diesem Land ausgeht, ein ganz subtiler Unterton mit, der unterschwellig etwas anderes zum Ausdruck bringt, und zwar eine gewisse nostalgische Sehnsucht nach dem Habsburgerreich, jenem multiethnisch komponierten Gebilde, das zwar fern davon war, ein liberales, geschweige denn demokratisches Gemeinwesen zu sein, aber ein Miteinander der verschiedensten Ethnien und Religionen ermöglichte, was eine Ebene der kulturellen Identifikationsmöglichkeiten schuf.

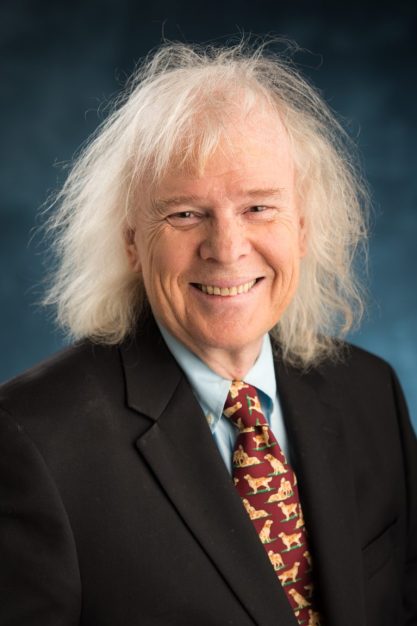

Andrei Markovits: »Der Pass ist mein Zuhause«. Neofelis, Berlin 2022, 326 S., 18 €