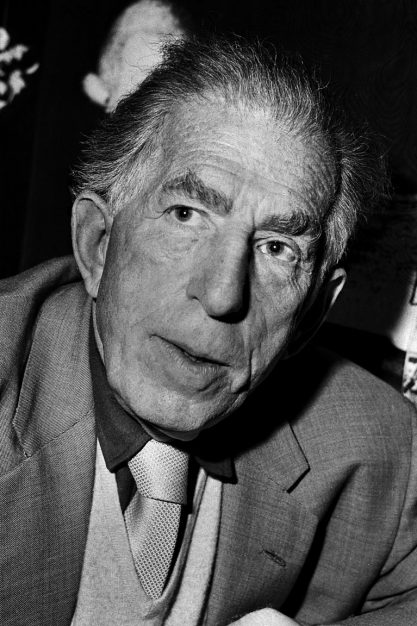

»Wer dieses Jahrhundert durchlebt hat, auch nur mit einem Mindestmaß von Gedächtnis - und ist kein Skeptiker geworden, dem ist nicht zu helfen.« Ludwig Marcuse ist 66 Jahre alt, er 1960 diese Sätze in seiner Autobiografie Mein zwanzigstes Jahrhundert veröffentlicht. Zu dieser Zeit lebt er mit seiner geliebten Frau Sascha noch am Rand von Hollywood, in einem eher unscheinbaren Professorenhäuschen, das jedoch nur wenig später, kurz nach seiner Emeritierung, ein Raub der Flammen werden wird. Das Ehepaar kehrte daraufhin nach Deutschland zurück, aus dem es 1933 in höchster Not geflohen war.

AUTOR In der Bundesrepublik jener Jahre assoziierte man mit dem Namen Marcuse noch nicht zuvörderst Herbert, den späteren intellektuellen Guru der 68er-Studenten, sondern eben jenen Ludwig, der seit Ende des Ersten Weltkrieges zahlreiche Bücher zur Philosophie und Literatur zu veröffentlicht hatte; Monographien über Börne und Heine, Strindberg und Nietzsche, intellektuelle Biographien über Sigmund Freud und Ignatius von Loyola. Was einst in der »Weltbühne« begonnen hatte, setzte sich dann nach 1945 fort in Essays und Polemiken, die im New Yorker »Aufbau« ebenso erschienen wie in der Hamburger »Zeit«, im »Merkur«, der FAZ und natürlich in Melvin Laskys »Der Monat«.

Denn noch war in der damaligen Öffentlichkeit die Verbindungslinie zu den 1933 ins Exil gezwungenen Schriftstellern der Weimarer Republik nicht abgerissen, noch lebten (in der Schweiz) Remarque und Robert Neumann, Max Brod in Tel Aviv und Marcuses lebenslanger Freund Hermann Kesten. Briefe gingen hin und her, Vortragssäle und Zeitungsspalten wurden gefüllt, Radiosendungen gab es und sogar Fernsehauftritte.

Sollte jedoch das bildungsbürgerliche Publikum der »Adenauer-Jahre« gedacht haben, es leiste mit der wieder erwachten Aufmerksamkeit für diese Autoren so etwas wie »geistige Wiedergutmachung«, so wurde solch Selbstexkulpierendes ebenso profund wie elegant unterminiert: Hier sprachen und schrieben nämlich tatsächlich Skeptiker - skeptisch indessen auch gegenüber einem pseudo-progressiven Skeptizismus, der überall nur Manipulation und »Verblendungszusammenhang« sah.

MEMOIREN-EPOS Ludwig Marcuses fast vierhundertseitiges Memoiren-Opus Mein zwanzigstes Jahrhundert führt deshalb nicht nur von Berlin-Eichkamp über die gefährdete, da temporäre Exilschriftsteller-Idylle im südfranzösischen Sanary-sur-Mer und von dort in die Vereinigten Staaten, sondern skizziert auch Wege und Irrwege deutscher Geistesgeschichte. Denn wie hatte einst der junge Marcuse, Sprössling einer vorerst noch gut situierten (doch dann während der Nachkriegs-Inflation verarmten) jüdischen Fabrikantenfamilie im Studium für die Dreieinigkeit der deutschen Hausgötter geschwärmt: Goethe-und-Schiller-und-Kant. Bis er merkte, dass man solch hochgemuten Idealismus sehr wohl auch in Tornister packen konnte, um sinnlose Kriege zu führen.

Deshalb aber nun alle Kriege für irrational zu halten, wie es späterhin etwa die französischen Pazifisten der dreißiger Jahre taten, verbot sich allerdings für einen, der zu dieser Zeit längst zum genauen Zeitbeobachter geworden war und keineswegs der Illusion anhing, der rabulistisch schäumende Hitler »mache doch nur Worte«.

MARX UND FREUD Ebenso wenig ging Marcuse in die Falle anderer Menschen- und Welterklärungen, denn so Erhellendes auch Marx zur Ökonomie und Freud zur Psychologie beitragen hatten - nie und nimmer konnten ihre Erkenntnisse der letztgültige Generalschlüssel sein. Was übrigens auch für die Humanisten-Plattitüde »Im Interesse der Menschen« galt, denn: »Verschiedene Menschen haben verschiedene Interessen, und derselbe Mensch hat mehr als ein einziges Interesse«.

Und was die allzu oft hochmütig vom Konkreten abstrahierende Spötterei der selbsterklärt urbanen »Anti-Spießer« betrifft: »Sie sprechen verächtlich von ›Kirchturmpolitik´. Die Wendung gehört jedoch zu jenen Großpratschigkeiten, die das Leben verschlechtern, weil sie es in Dunst hüllen.« Doch auch hier Vorsicht!, da selbstbezüglicher Vokabel-Purismus ebenfalls in die Irre führen könnte: »Sprach-Heideggerei hat ihre Wurzeln im Wort-Fetischismus«.

Das ebenso konzise wie eloquent geschriebene Buch, heute leider fast vollständig vergessen, war damals bei Erscheinen ein immenser Erfolg. Wer es aufmerksam gelesen hatte, erhielt hier nicht nur ein Antidot gegen betonierte Gewissheiten, sondern auch gegen jene bequeme Äquidistanz-Attitüde, der alles relativ scheint. Denn ja, der jüdische Antinazi und liberale Antikommunist Marcuse konnte auch überaus vehement werden, wenn er etwa an die antisemitisch konnotierte Nazi-Liebedienerei des Psychologen C.G. Jung erinnerte, an die NS-Kollaboration von Gerhard Hauptmann, Gottfried Benn und Richard Strauss und an das Schweigen gegenüber den stalinistischen Verbrechen, wie es z.B. Lion Feuchtwanger und sein ehemaliger Eichkamp-Nachbar Arnold Zweig pflegten.

Und dann, zwei Jahre vor seinem Tod am 2. August 1971 und inzwischen untröstlicher Witwer geworden, der Annex zur Autobiographie, jener damals von Marcel Reich-Ranicki sofort als »Meisterwerk« erkannte Nachruf auf Ludwig Marcuse: Selbstinspektion ohne Pardon, schonungslos die eigenen Verfehlungen im Emotionalen analysierend und - da war wieder der an Heine und Börne geschulte Polemiker am Werk - die übliche Intellektuellen-Ausflucht verwerfend:

Denn Nein, nicht für jede Tragik zeichnete »die« Gesellschaft« oder »das« System verantwortlich, mochten die zahlreich durch die Institutionen wandernden Jünger seines Intimfeindes Adorno auch wortreich das Gegenteil behaupten.

Kurz: Wie viel Gründe gibt es, diesen hochaktuell gebliebenen Ludwig Marcuse wiederzuentdecken, dem Heinrich Böll einst voller Emphase bescheinigt hatte, er sei »nie als Claqueur zu missbrauchen gewesen.« In der Backlist des Zürcher Diogenes Verlags (oder ansonsten antiquarisch im Internet) wartet so manche augenöffnende Trouvaille.

Ludwig Marcuse: » Mein zwanzigstes Jahrhundert. Auf dem Weg zu einer Autobiographie«. Diogenes, Zürich 2002, 399 S., 11,90 €