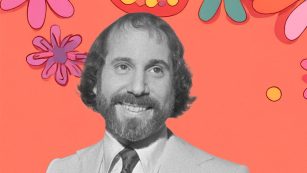

Frau Kirshenbaum, ein jiddisches Sprichwort sagt: »Die Jugend ernährt sich von Träumen, das Alter von Erinnerungen«. Ihr neues Buch »Die Geschichte von Henry und mir« handelt von Erinnerungen. Stimmt das Sprichwort?

Ich denke ja. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum Altern schwierig und auch traurig sein kann. Wenn man sich auf nichts freuen kann, von nichts träumt, dann sind Erinnerungen nur noch melancholisch und nicht warm und angenehm.

Geht das Ihrer Heldin Sylvia auch so?

Sie hat genau diese Angst: dass ihre Träume vorbei und nur noch Erinnerungen übrig sind. Das verstört sie und macht sie traurig. Gleichzeitig aber versteht sie, dass, wo immer wir im Leben stehen, wir dort angekommen sind, weil vorher andere Dinge geschahen. Sylvia sagt in dem Roman einmal, wenn es keine Geschichten zu erzählen gebe, dann sei das, als habe man nicht existiert.

Eine der Tragödien in Sylvias Leben ist der Tod ihrer Mutter.

Ja, als ihre Mutter stirbt, wird sich Sylvia ihrer eigenen Sterblichkeit bewusst. Da gibt es eine Parallele zu meiner eigenen Biografie. Auch meine Mutter starb an Krebs. Das Seltsame an dem neuen Roman ist, dass zum ersten Mal sehr viele der Anekdoten und Geschichten aus meinem eigenen Leben stammen – und trotzdem ist Sylvia von all meinen Romancharakteren mir am wenigsten ähnlich.

Wie Sie ist Sylvia jüdisch – so wie bisher alle Protagonisten Ihrer Bücher. Warum?

Ich schreibe über die Welt, die ich kenne. Ich glaube, dass einen das Jüdischsein auf eine bestimmte Weise auch ein bisschen zum Außenseiter der Gesellschaft macht. Entfremdung und Einsamkeit sind Themen, auf die ich in meinen Romanen immer wieder zurückkomme. Es macht deshalb Sinn für mich, dass meine Protagonisten jüdisch sind.

Sie haben einmal erwähnt, dass Sie als Kind gehänselt wurden, weil Sie jüdisch waren.

Ich bin in einer sehr gemischten Nachbarschaft aufgewachsen, in der einige Familien mehr oder weniger offensichtlich antisemitisch waren. Sie haben mit meiner Mutter Kaffee getrunken, aber ihre Kinder haben schon mal »Christuskiller« zu mir gesagt oder Pennys geworfen und gerufen: »Der Jude hebt die Pennys auf.« Ich habe diese Dinge damals nicht verstanden.

Als Außenseiterin aber haben Sie sich gefühlt.

Schon etwas, ja. Ich war mir durchaus darüber bewusst, dass ich die einzige Jüdin unter den Nachbarskindern war, obwohl meine Familie nicht sehr religiös war. Wir haben Weihnachten gefeiert, um mit den anderen mitzuhalten, aber Ostern nicht. Doch mir war klar, dass wir etwas anders waren. Meine Mutter hat zum Beispiel kein abgepacktes Weißbrot gekauft mit der Begründung, dass Juden das nicht essen. All die anderen Kinder bissen genüsslich in ihr Weißbrot-Sandwich.

Einsamkeit und Entfremdung sind nicht nur in Ihren Büchern zentrale Themen, sondern in der amerikanischen Literatur überhaupt. Wie kommt das?

Diese Themen sind auch deshalb immer wieder relevant gewesen, weil Amerika eine Einwandererkultur hat. Es kommen immer wieder neue Menschen in das Land, und in der Regel dauert es ein bis zwei Generationen, bis sie sich assimiliert haben. Irgendwer ist also immer der Außenseiter.

Juden aber nicht mehr so sehr. Sie sind in den USA weitgehend angekommen. Wer greift das Außenseiterthema heute auf?

Ich unterrichte an der Columbia University in New York kreatives Schreiben. Viele meiner Studenten sind Amerikaner in der ersten Generation. Der Einwanderer- und multikulturelle Roman ist sehr beliebt bei ihnen – und damit auch das Thema Außenseiter. Es geht darum, eine neue Person zu werden und in zwei Welten auf einmal leben zu müssen – in der der Eltern, die oft kein Englisch sprechen, und in der der neuen Freunde.

Inwiefern sind Ihnen heute Ihre jüdischen Wurzeln noch wichtig?

Ich habe stets im Hinterkopf, dass ich Jüdin bin. Ich fühle mich aber mehr zu der philosophischen Komponente des Judentums hingezogen, die Welt auf eine bestimmte Art zu sehen. Religiös bin ich nicht. Ich habe am Todestag meiner Mutter immer eine Kerze angezündet, aber seit ich zwei Katzen habe, die die Kerzen umstoßen könnten, male ich nur noch das Bild einer Kerze und stelle es auf. Und über Pessach esse ich eine Woche kein Brot. Aber ehrlich gesagt: Das war’s.

Binnie Kirshenbaum: »Die Geschichte von Henry und mir«. Übersetzt von Barbara Ostrop. dtv, München 2010, 320 S., 14,90 €