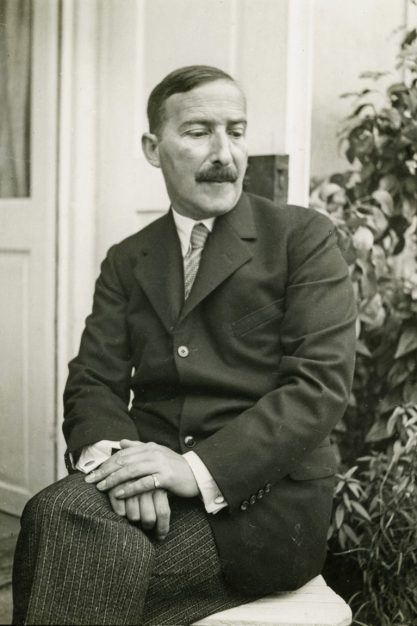

Der in einer jüdischen Familie in Wien aufgewachsene Schriftsteller Stefan Zweig (1881–1942) gehört zu den meistgelesenen deutschen Schriftstellern. Einige seiner Werke – Jeremias, Buchmendel und Rahel rechtet mit Gott – behandeln dezidiert jüdische Themen. Dennoch wurde seine geistige Zugehörigkeit zum Judentum teilweise in Zweifel gezogen.

Der in Cottbus geborene Historiker Stefan Litt, Mitarbeiter der National Library of Israel, hat nun den Band Stefan Zweig: Briefe zum Judentum vorgelegt. Er enthält 120 Briefe Zweigs aus den Jahren 1900 bis 1941, in denen dessen überdauerndes Interesse für jüdische Themen sowie seine »inneren Zwiespälte« (Litt) eindrücklich zum Ausdruck kommen.

judentum Zweig, der Kontakte zu Martin Buber und Theodor Herzl pflegte, publizierte gelegentlich in Herzls zionistischer Wochenzeitung »Die Welt«. In den Briefen an Buber reflektiert er seine Beziehung zum Judentum. Er konstatiert: »Es belastet das Judesein mich nicht, es begeistert mich nicht, es quält mich nicht und sondert mich nicht.«

Zu einer engeren Zusammenarbeit mit Buber kommt es nicht, weil er »die Diaspora liebe und bejahe«. Dennoch versichert Zweig ihm 1917: »Nie habe ich mich durch das Judentum in mir so frei gefühlt als jetzt in der Zeit des nationalen Irrwahns.« Er glaube nicht an den »Aufbau einer alten Nation«.

1920 warnt er Jean-Richard Bloch vor der »Fehleinschätzung des deutschen Volkes«: In Deutschland sei »der Hass, der sich gegen die Feinde richtete, nicht verschwunden«. Selbstzerfleischung sei ein »jahrhundertealter Teil unseres Schicksals«.

Mehrfach formuliert Zweig seinen Wunsch einer Reise nach Palästina, verwirft dies jedoch immer wieder.

Mehrfach formuliert Zweig seinen Wunsch einer Reise nach Palästina, verwirft dies jedoch immer wieder. Seiner eigenen Ambivalenz ist er sich hierbei bewusst. Seinem nach Palästina ausgewanderten Kollegen Struck schreibt er über sein »gewisses Misstrauen« gegenüber der zionistischen Bewegung, welches er nicht abzustreifen vermöge.

EMIGRATION Ab 1933 verfasst er mindestens 15 politische Essays; ein Politiker wird der Sprachmeister jedoch nie. Im selben Jahr schenkt Zweig einen Teil seiner Korrespondenz der Jerusalemer Jüdischen Universitäts- und Nationalbibliothek. Sechs Jahre später beschleichen ihn Bedenken an dieser Schenkung angesichts der »Unsicherheit«, in der »wir leben«: Er fürchtet, dass die Jerusalemer Universität »eines Tages ›arabisiert‹ wird«. 1934 emigriert Zweig nach England.

Verzweifelt beklagt er die mangelnde Solidarität der nichtjüdischen Kollegen, attackiert deren »Feigheit«. 1933 schreibt er an Romain Rolland: »Keine Hoffnung – das Spiel ist verloren, auf zehn Jahre hinaus, durch Schuld der Sozialisten in Deutschland, durch die Schuld Moskaus, das die Vereinigung der Arbeiter bekämpft« habe.

Seinem amerikanischen Verleger Ben Huebsch berichtet er von einer »Atmosphäre von Hass und Brutalität ohnegleichen«. Rolland gegenüber beteuert er: Die Lage in Deutschland sei schrecklich. Es sei »unmöglich, in einem Umfeld von Hass zu leben«. Die einzige Möglichkeit sei, den »Wahnsinn zu bezwingen, indem man ihn beschreibt«. Das »Gefährliche der deutschen Sache« sei nicht das »Judenproblem« an sich, sondern »die Selbstverherrlichung eines Volkes, die zu Hochmut, Aggression und erwiesenermaßen immer zu Krieg« führe.

komplexheit Die brieflichen Kontakte, die Zweig nach Palästina hat, sind für ihn eine innere Ermutigung: Alles arbeite »für Deutschland und niemand für den Frieden«, schreibt er im Frühjahr 1936 an Schalom Asch. Gegenüber Joseph Leftwich beklagt er die »ganze Komplexheit des jüdischen Problems von heute«. Mit den »radikal-zionistischen Kreisen« vermöge er sich nicht zu identifizieren.

Mit seinem seit 1932 in Palästina lebenden Namensvetter Arnold Zweig pflegt er engen Briefkontakt. Als er 1936 vom arabischen Aufstand in Palästina hört, ist er verzweifelt: Die Nachrichten hätten ihn »für Tage dumpf gemacht«; Palästina habe ihm bisher geholfen, den »Idealismus in der jüdischen Jugend aufzurichten«. Im Juli 1936 ein Aufschrei: »Welch furchtbare Zeit! Nach Palästina nun Oesterreich in Hitlers Schatten. Halten wir die Herzen zusammen!«

Dennoch vermag er weiter zu schreiben. Als ihn der in den USA lebende angehende Rabbiner Alfred Wolf 1937 anschreibt, ist Zweig gerührt und reflektiert seine »persönliche Stellung zum Judentum«. Ihm seien Zionismus und Palästina nie als »die« Lösung erschienen. Er wünscht nicht, dass das »Judentum aus seiner Universalität und Uebernationalität sich ganz ins Hebräische und Nationale einkrustet«. Er lehnt eine »gewaltsame Absonderung des Judentums« ab, hält dies »für eine große moralische Gefahr«.

Die brieflichen Kontakte nach Palästina sind für Zweig eine Ermutigung.

Zweig sucht Möglichkeiten der Emigration, möchte nicht in seinem 57. Lebensjahr »zum Bittsteller« werden. Am 23. Dezember 1939 schildert er Leftwich seine Isolation und die nationalsozialistischen Verfolgungsmaßnahmen: »Geschieht eigentlich genug in Amerika für die Sache der Juden in Polen?«

ISOLATION 1940 gelingt die Emigration nach Rio de Janeiro. Sicher fühlt er sich auch dort nicht. »Jede Woche steigt die Gefahr«, schreibt er an Abraham Shalom Yahuda. Immerhin habe er in Rio »auch für die jüdischen Kreise« sprechen können, habe dort jedoch einen »schweren Stand«.

1941 schließt Stefan Zweig, von schweren Depressionen gequält, sein Epos Die Schachnovelle ab. Die Temperatur und die soziale Isolation erträgt der durch die Flucht Traumatisierte nicht. Brasilien sei ein »Land der Hoffnung«, aber für den Exilanten kommt die Hoffnung zu spät. Im September 1941 übersiedelt er in das im Gebirge gelegene Petrópolis.

Der letzte Brief, vom Herbst 1941, ist an den nach Brasilien geflohenen Rabbiner Henrique Lemle gerichtet – und enthält eine jüdische Selbstbestimmung. Die Einladung, in der Synagoge von Rio de Janeiro anlässlich eines jüdischen Ehrenamtes eine Ansprache zu halten, lehnt er ab. Er sei »sehr lax in Dingen des Glaubens erzogen« worden und vermöge »ein Unsicherheitsgefühl in einer wahrhaft gläubigen Versammlung« nicht zu »bemeistern«. In der Nacht zum 23. Februar 1942 nimmt sich der Exilant im Paradies Petrópolis das Leben.

»Stefan Zweig: Briefe zum Judentum«. Herausgegeben von Stefan Litt. Suhrkamp/Jüdischer Verlag 2020, 295 S., 24 €