Die Ausstellung »The Vicious Circle« (Der Teufelskreis) über antisemitische Gewalt ist von Donnerstag an für einen Monat im Haus der Wannsee-Konferenz zu sehen. Die Schau des National Holocaust Museum in England zeigt anhand von fünf Beispielen aus Europa und dem Nahen Osten die Auswirkungen antisemitischer Pogrome und ethnischer Säuberungen gegen Jüdinnen und Juden. Die Fallbeispiele reichen von den Novemberpogromen 1938 im Deutschen Reich bis hin zu dem Massaker der terroristischen Hamas in Israel am 7. Oktober 2023.

Zur Eröffnung (18 Uhr) werden von der Gedenk- und Bildungsstätte der geschäftsführende Direktor des Friedrich-Meinecke-Instituts der FU Berlin, Thomas Ertl, und der Lehrer am Campus Rütli in Berlin-Neukölln, Mehmet Can, angekündigt. Dabei soll es um antisemitismuskritische Bildungsarbeit gehen, teilte die Einrichtung am Dienstag mit. Can, der dem wissenschaftlichen Beirat der Gedenkstätte angehört, hatte mit Schülerinnen und Schülern des Rütli Campus Israel besucht.

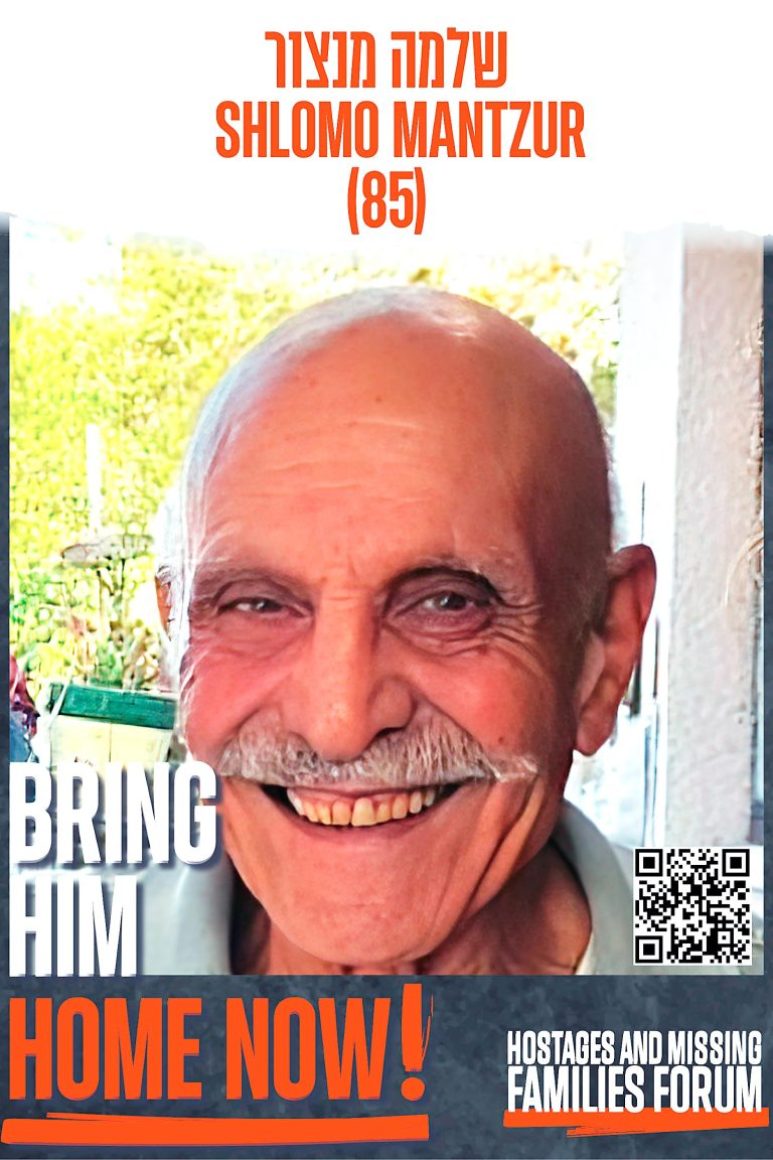

Die Ausstellung The Vicious Circle zeigt ein eindrückliches Objekt aus der Hand von Shlomo Mansour: eine Schmetterlingsbrille. Er arbeitete noch an diesem Werk, als sein Heimat-Kibbutz am 7. Oktober 2023 von Hamas-Terroristen angegriffen wurde. Shlomo Mansour wurde geschlagen, verschleppt und nach Gaza gebracht. Bislang wurde angenommen, dass er mit 86 Jahren ist die älteste Person sei, die von der Hamas als Geisel festgehalten wird. Am 11. Februar 2025 bestätigten die israelischen Streitkräfte (IDF) seinen Tod. Er wurde offenbar schon am Tag des Überfalls ermordet.

Die Wanderausstellung sollte nach Stationen in Tallinn und Brüssel ursprünglich im Foyer der Freien Universität (FU) gezeigt werden, war dann aber von der Uni-Leitung auch wegen Sicherheitsbedenken abgesagt worden. Zudem wurde befürchtet, die Nebeneinanderstellung von Pogromen mit verschiedenen Kontexten könnte als Relativierung der Schoah interpretiert werden. Die FU ist seit dem 7. Oktober 2023 eine der Hochburgen pro-palästinensischer und israelfeindlicher Aktivitäten in Berlin. Zuletzt war die Wanderausstellung in Berlin in der vergangene Woche im Abgeordnetenhaus zu sehen. epd/ja