In den weitläufigen Giardini von Venedig drängten sich am Eröffnungswochenende der Architekturbiennale die Besucher und strömten in die nationalen Pavillons. In Zeiten der Flüchtlingskrise in Europa und der Wohnraumknappheit in den Metropolen lag die Interpretation des Biennale-Themas »Reporting From the Front« nahe.

Zahlreiche Pavillons westeuropäischer Länder standen im Zeichen von preiswertem Wohnungsbau und Flüchtlingsunterbringung. Unter dem Motto »Making Heimat. Germany – Arrival Country« wirbt der deutsche Pavillon für die »erfolgreiche« Integration von über einer Million Flüchtlinge.

Andere, wie die Schweiz oder Australien, setzen auf eher verspielte Ansätze. Im eidgenössischen Pavillon kann man etwa in einen riesigen Felsbrocken hineinkrabbeln – so lässt sich in der Not auch ein Berg beziehen. Im australischen Pavillon lädt ein großer Pool zum Füßekühlen und gemeinsamen Schwimmen ein. Selbstdarstellung spielt bei jedem Land eine Rolle.

Installationen Mit einem ganz anderen, nämlich wissenschaftlichen Thema überrascht der israelische Pavillon unter dem Titel »LifeObject: Merging Biology & Architecture«: Welche Elemente lassen sich aus der Natur, der Biologie, für eine angepasste und in ihrer Umwelt besonders stabile Architektur hinsichtlich technischer Struktur, Entwicklung und Material nutzen? Betritt man den schlichten weißen Pavillon, fühlt man sich zunächst herausgefordert von den sperrigen technischen Installationen und Forschungsansätzen.

Ein riesiges verzweigtes »LifeObject« – gewissermaßen Herzstück der Ausstellung – markiert den komplexen Zugang. Es ist ein architektonisch-biologisches Objekt, inspiriert vom 3D-Scan eines Vogelnestes, das die Bewegungen der Besucher durch elf Zellen leitet und dabei auf ihre Bewegungen reagiert. Das Vogelnest als Vorbild für eine Konstruktion aus einfachsten, am Ort befindlichen Teilen, das aber so organisiert ist, dass es flexibel reagiert auf Gewicht, Erschütterung, Wind und Wetter, gleichzeitig aber enorm stabil bleibt. Das Nest ist zudem in seinen Teilen nicht hierarchisch organisiert, sondern verflochten. Nicht von ungefähr wird daher im begleitenden Katalog auch Bezug auf Gilles Deleuzes Rhizom-Metapher genommen.

Den Eindruck, es handle sich um eine rein wissenschaftlich-technische Ausstellung, will Kuratorin Yael Eylat Van-Essen nicht stehen lassen. Vielmehr gehe es darum, Biologie und Architektur miteinander zu verschmelzen. Die fünf israelischen Kuratoren, darunter neben Van-Essen die drei Architekten Bnaya Bauer, Arielle Blonder und Noy Lazarovich sowie der Wissenschaftler Ido Bachelet, sind der Überzeugung, dass mit dem Ende des 20. Jahrhunderts und der Digitalisierung eine neue Ära begonnen hat.

Sie haben sieben wissenschaftliche Teams zusammengestellt, um Projekte auszuarbeiten, die Architektur und Biologie miteinander verbinden und in Israel umgesetzt werden. Architektur lasse sich wunderbar mit Biologie verknüpfen, weil sie letztlich die Beziehungen von Menschen zur Umwelt behandle, meint Van-Essen. Architekten sollten sich dieses Wandels bewusst sein, denn heute lasse sich nicht mehr von einem Gegensatz zwischen Mensch und Umwelt ausgehen. Der Klimawandel zwinge die Menschen dazu, in politischen, soziologischen und kulturellen Kategorien zu denken.

Resilienz Im Vordergrund steht jedoch nicht die »Nachhaltigkeit« im ökologischen Sinn, sondern – gerade angesichts der klimatischen Bedingungen in Israel – die »Resilienz«, also die Widerstandsfähigkeit auch von Bauten und Planungen gegenüber Extremereignissen. Van-Essen sieht in dieser Resilienz den roten Faden, der sich durch alle in der Schau vorgestellten Forschungsprojekte zieht. Biologische Systeme werden entsprechend auf ihre Widerstandsfähigkeit geprüft und diese Anpassungsmechanismen dann architektonisch umgesetzt.

Der zweite Stock des Pavillons ist den sieben Forschungsansätzen gewidmet, die ein solches »Nest-Modell« verfolgen. Zwei Projekte beinhalten Untersuchungen von Nanostrukturen. In der Installation »Behave«, entwickelt vom Architekturbüro Shaga Shyovitz und Erez Livneh, kann man in ein Rohr pusten, wobei der eigene Atem durch Bakterien an einem Bildschirm direkt ein Bild erzeugt.

Wie sich Stadtplanung und Krebsforschung verbinden lassen, zeigt »Angiogenesis/BIO Smart City 3.0«, das gemeinsame Projekt eines Architekten (Hagit Klimor) und eines Krebsforschers (Ronit Satchi-Fainaro). Das Werk, im Pavillon veranschaulicht durch eine Installation mit Glasrohren, durch die rote und schwarze Flüssigkeit fließt, befasst sich mit der dichten Besiedelung Tel Avivs, indem es methodische Ansätze der Krebsforschung zugrunde legt – mit dem Ziel, in Echtzeit den Kollaps urbaner Infrastruktur zu diagnostizieren und herauszufinden, in welchem Zusammenhang (Krebs-)Zellen miteinander stehen. An zahlreichen Bildschirmen lauscht man über Kopfhörer den Interviews mit den Forschungsteams, die ihre Projekte erklären.

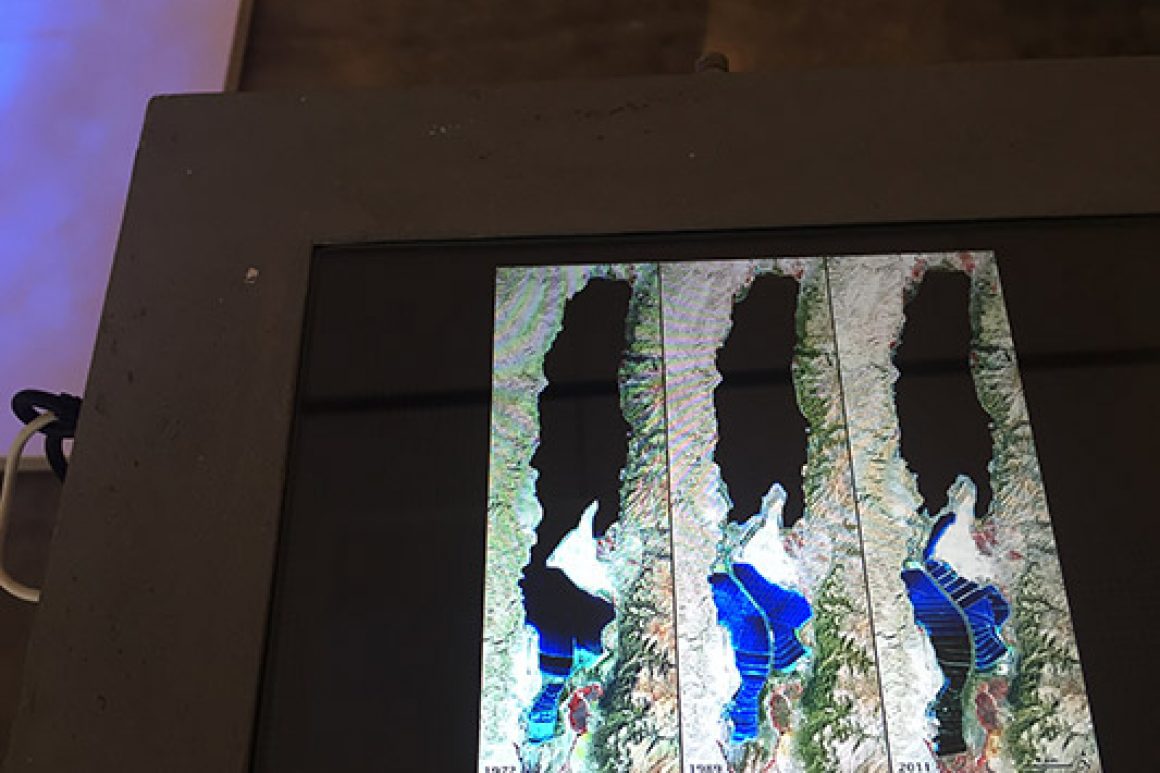

Das »Dead Sea Resurrection Project« versucht, Lösungsansätze für das menschengemachte ökologische Desaster im Toten Meer zu finden. In »Diffraction of Urban Crystals, Haifa«, dem Projekt eines Stadtplaners, an dem auch der Nobelpreisträger Dan Shechtman mitwirkt, wird über Kristallbildungsprozesse (»Crystallography«) versucht, menschliche Verhaltensmuster in drei Stadtvierteln Haifas physikalisch zu erforschen.

Bedrohung Die hier vorgestellten Projekte stehen nicht zuletzt in Bezug zur Gründung des Staates Israel. Eine der größten Herausforderungen bestand darin, ein Land zu begrünen, das in weiten Teilen Wüste war – es ging also darum, gegen seine natürliche Beschaffenheit etwas aus dem Land zu machen. »Wenn der Staat unter ständiger Bedrohung ist, wird das Konzept der Resilienz zum Schlüssel«, heißt es im Katalog.

Die Grenze wird im israelischen Pavillon also nicht als geografische betrachtet, sondern vielmehr als Begrenzung, aus der heraus es gilt, Neues, Kreatives zu (er)schaffen. Die Schau zeigt nicht nur, dass Israel in zahlreichen Forschungsgebieten, wie etwa der Nanotechnologie, führend ist, sondern auch anhand der sieben Forschungsprojekte teils hochtechnologische, teils kreativ-pragmatische architektonische Umsetzungen.

Es ist ein Blick in die Zukunft, bei dem die nicht-technische Frage der Architektur, wie nämlich Menschen gerne zusammenleben und wohnen, vielleicht ein wenig zu kurz kommt. »Es sind Wege, Architektur neu zu denken und aus biologischen Paradigmen zu betrachten«, meint Yael Eylat Van-Essen. Die Ausstellung bietet ein breites Angebot an Ansätzen, um eine solche Perspektive auf Architektur zu werfen.

Die 15. Architekturbiennale in Venedig dauert noch bis zum 27. November.

Der Katalog (170 S.) zu LifeObject kostet 40 US-Dollar und kann über www.LifeObject.net bestellt werden.