Herr Matthes, was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie das Angebot für die Rolle bekommen haben?

Es waren zwei Stufen. Erst hat mich Jeremy Irons bei einem Nachmittagskaffee bei Volker Schlöndorff plötzlich gefragt: »Uli, do you want to play Hitler?« Er erzählte mir, dass Martin Wuttke aus persönlichen Gründen ausgeschieden ist aus den Dreharbeiten, die schon liefen. Und da war ich dann doch erstmal einigermaßen verdattert.

Und dann?

In einer zweiten Stufe habe ich das Casting absolviert, mit Regisseur Christian Schwochow. Dann hat er mich abends, um halb elf oder so, zuhause angerufen und gesagt: »Also, auch die Netflix-Verantwortlichen sind dafür, dass du das spielst. Es gibt nur den kuriosen Nachteil, dass du morgen früh schon abgeholt wirst zu deinem ersten Drehtag.« Und da habe ich dann doch einen gehörigen Schreck bekommen.

Warum haben Sie trotzdem zugesagt?

Weil ich den Regisseur Schwochow sehr gut kenne und ihm vertraue - wir haben schon mehrfach zusammengearbeitet. Weil auch das Drehbuch großartig war und Hitler im Film nur eine Nebenrolle ist, dachte ich: Ich schmeiße mich mal hinein in das Wagnis. Und nehme es als eine Art merkwürdige Zufallsherausforderung.

Eigentlich wollten Sie nach dem Film »Der Untergang« von 2004 keine Nazis mehr spielen. Warum eigentlich?

Weil ich grundsätzlich versuche, die Figuren, die ich spiele, offen zu halten für möglichst unterschiedliche Interpretationen des Publikums. Das gilt für literarische Figuren natürlich wesentlich mehr als für historische Figuren. Man kann eine Rolle wie Goebbels in »Der Untergang« nicht so spielen, dass die Leute denken: »Ach, der war ja eigentlich doch ganz sympathisch.« Das geht ja nicht. Die Art von Widersprüchlichkeit, um die ich mich normalerweise bemühe bei meinen Figuren, fällt bei solchen Massenmördern wie Hitler oder Goebbels einfach weg. Außerdem ist es für mich als Schauspieler viel schöner, wenn ich eine Nähe, eine Art von Sympathie mit der Figur bekomme. Aber auf historische, böse Menschen - wie Nazis es ja nun mal sind - trifft das nicht zu. Und insofern war ich mir sicher, dass ich keine Nazis mehr spielen wollte.

Trotzdem haben Sie zugesagt.

Ja, weil es dieses Zufallshafte gab. Und ich gebe zu, auch aus einer Art Lust an der Herausforderung: »Okay, jetzt ist es Hitler. Mal sehen, was das mit einem macht.«

Und was hat es mit Ihnen gemacht?

Als ich »Der Untergang« gespielt habe, hatte ich endlos Zeit, mich vorzubereiten. Ich habe sehr viel gelesen, sehr viel angeguckt. Ich bin ohnehin historisch sehr interessiert. Insofern war das eine völlig andere Voraussetzung. Der Dreh hat mich damals deutlich mehr emotional hin- und hergeworfen. Direkt danach habe ich einen KZ-Überlebenden in Schlöndorffs »Der neunte Tag« gespielt. Das war damals eine völlig andere Zeit für mich. Jetzt diese neun Drehtage - wie soll ich es sagen?(Matthes schweigt eine Weile) Meine 50-jährige Beschäftigung mit der Nazizeit, mit der Schoa, mit all den Dokumentationen, all der Lektüre von Sachbüchern und Belletristik, mit Reisen nach Israel, Polen, KZ-Besuchen - all das kann man doch in neun Tagen nicht unterbekommen. Natürlich ist es am Ende eben auch Handwerk, Hitler zu spielen.

Inwiefern?

Man kriegt einen Bart aufgeklebt. Man bekommt den Scheitel gemeißelt. Man kriegt blaue Kontaktlinsen in die Augen gefummelt. Man kriegt das Hakenkreuz an den Arm. Man bemüht sich um ein rollendes »R«. Man bemüht sich um die Stimme und eine bestimmte körperliche Gespanntheit. Und dann versucht man, den Situationen gerecht zu werden, in der die Figur »A.H.« im Drehbuch agiert. All das Monströse, das Entsetzliche, das dieser Mann über Millionen und Abermillionen von Menschen gebracht hat - das kann man natürlich an einem Drehtag im nebligen Berlin oder München nicht unterbringen. Wie soll man das machen? Da kann man nur eine Situation spielen - mit dem Talent, der Empathie, der Konzentration und dem Handwerk, das einem zur Verfügung steht.

Im Film geht es auch um die Frage, ob man es fertig gebracht hätte, einen Menschen - in diesem Fall Hitler - zu töten, wenn man die Chance gehabt hätte. Haben Sie für sich eine Haltung gefunden?

Nein. Ich bin ja nun Gott sei Dank ein Kind der Demokratie. Und es ist müßig, sich darüber Gedanken zu machen, wie ich mich verhalten hätte, wenn ich - sagen wir mal - 1917 auf die Welt gekommen wäre. Ich finde es hochmütig zu sagen: »Naja, da wäre ich ein strammer Anti-Nazi gewesen!« Das hoffe ich. Wahrscheinlich aber hätte ich mich angepasst, damit ich in einer mörderischen Diktatur überlebe. Tja. Ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich: Ich versuche, in jedem Interview mein kleines, bescheidenes, prominentes Stimmchen zu erheben - gegen die entsetzliche AfD, gegen den entsetzlichen Rechtspopulismus. Aber wie ich mich in der Nazizeit verhalten hätte? Der Film stellt die Frage nach der Verantwortung. Diese Frage muss man sich auch heute stellen: Wie verhalte ich mich verantwortlich?

Wie wäre Ihre Antwort?

Im Moment ist es eigentlich ganz einfach: Indem man sich dreifach impfen lässt. Da hat man dann schon sehr viel Verantwortung über den eigenen Tellerrand hinaus auf sich genommen.

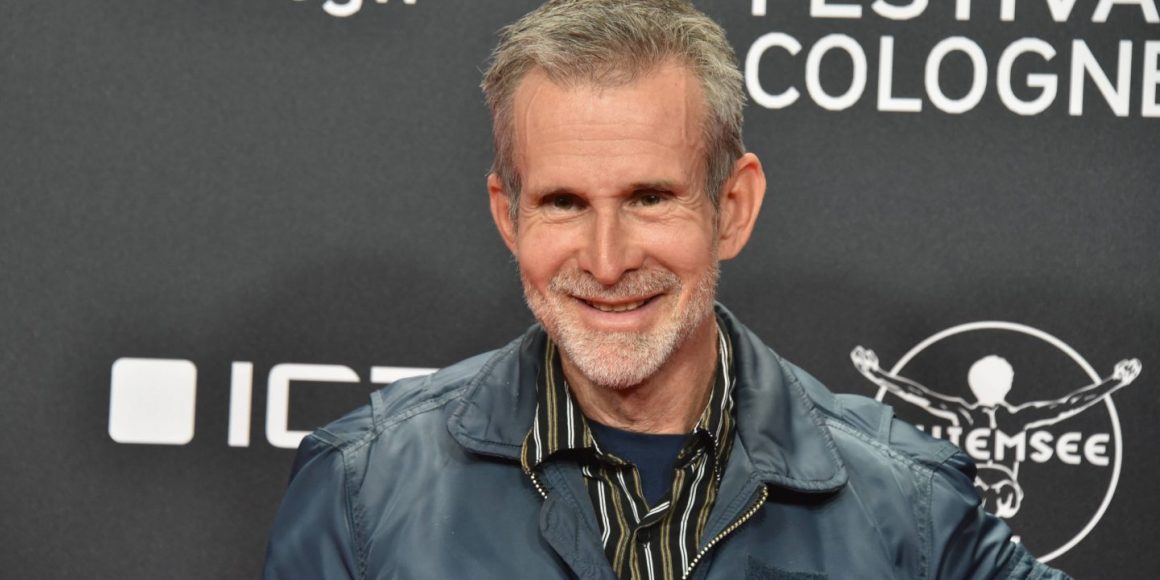

Der Berliner Ulrich Matthes (62) gehört zu den profiliertesten Schauspielern in Deutschland. Er ist Präsident der Deutschen Filmakademie und gehört zum Ensemble des Deutschen Theaters in Berlin. Sein neuer Film »München - Im Angesicht des Krieges« ist in ausgewählten Kinos und ab Freitag (21. Januar) auch beim Streamingdienst Netflix zu sehen.