»Medizin ohne Politik gibt es nicht«, lautete einer der Leitsätze von Julius Moses, dem bekanntesten Gesundheitspolitiker der Sozialdemokraten in der Weimarer Republik. Nicht minder ist die Organisation der sozialen Sicherung von der jeweiligen gesellschaftlichen Verfasstheit abhängig.

Das belegt nicht zuletzt die Geschichte der gesetzlichen Sozialversicherung in Deutschland. »Einerseits ist sie seit den Zeiten Bismarcks von einer erstaunlichen Kontinuität geprägt«, erklärt Marc von Miquel, Leiter der vor zwei Jahren in Bochum gegründeten Dokumentations- und Forschungsstelle der Sozialversicherungsträger.

»Andererseits weist der Ausbau der Kranken-, Renten- und Unfallversicherung vom Kaiserreich bis heute erhebliche Brüche nicht nur in wirtschaftlichen Krisenzeiten auf. Eine fundamentale Zäsur stellt der ab 1933 betriebene Ausschluss sogenannter Gemeinschaftsfremder aus dem Sicherungssystem dar.«

Kolportage Neben Sozialisten und Kommunisten waren vor allem Juden betroffen und wurden sowohl aus dem Kreis der Versicherten wie dem Mitarbeiterstamm der Kassen und deren Aufsichtbehörden entfernt. Die propagandistische Grundlage hatten antisemitische Hetze und verbreitete Kolportagen über ein sich in den Versicherungsanstalten bereicherndes »rotes Bonzentum« bereits zu Zeiten der Weimarer Republik gelegt.

In blutigen Ernst verwandelten sich die Anfeindungen im Rahmen der Terrorwelle, die nach »Machtergreifung« der Nationalsozialisten auch jene Einrichtungen der Sozialversicherung erfasste, die traditionell von der Arbeiterbewegung geprägt waren. Vor allem Gebäude der Knappschaften und Allgemeinen Ortskrankenkassen wurden verwüstet, ihre Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzenden verhaftet und durch sogenannte Kommissare ersetzt.

Unter deren Regie lieferten Buchprüfungen vermeintliche Beweise, um die früheren Kassenleiter wegen angeblicher Korruption zu verurteilen. Gleichzeitig wurden kasseneigene Einrichtungen wie Röntgeninstitute, Zahn- und Augenkliniken aufgelöst, ihr medizinisches Gerät wurde zu Schleuderpreisen verkauft. Nicht zuletzt betrieben die Kommissare eine rigorose Entlassung des Personals, der etwa 15 Prozent der Beschäftigten – allen voran politische Gegner und Juden – zum Opfer fielen.

Personelle Säuberungen erfassten auch die staatlichen Aufsichtsbehörden der Kassen. Entscheidend dabei war das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums von April 1933, in dessen Folge zahlreiche SPD-Mitglieder und Beamte »nicht-arischer Herkunft« bis hinauf in die Spitzen des Reichsversicherungsamtes – oberste Kontrollbehörde und gleichzeitig höchste Rechtsprechungsinstanz der Sozialversicherung – den Dienst quittieren mussten.

krankenbehandler Recherchen in dessen Akten ergaben, dass deren damaliger Präsident Hugo Schäffer selbst drei seiner führenden Mitarbeiter zur Entlassung vorschlug: Den jüdischen Oberregierungsrat August Teutsch, den Senatspräsidenten Ludwig Brühl, der 1930 aus der Synagogengemeinde ausgetreten, und Oberregierungsrat Bruno Müller, der 1906 vom Judentum in die evangelische Kirche übergetreten war.

Hand in Hand mit der Ausschaltung jüdischer Angestellter erfolgte der Ausschluss jüdischer Versicherter aus der »Solidargemeinschaft« der Kassen. Im Bereich der Krankenversicherung zeigte zunächst die Entlassung der jüdischen Kassenärzte ihre Wirkung, da viele ihrer jüdischen Patienten lieber auf eine Behandlung verzichteten, als sich neuen, ihnen mehrheitlich feindlich gesinnten Ärzten anzuvertrauen.

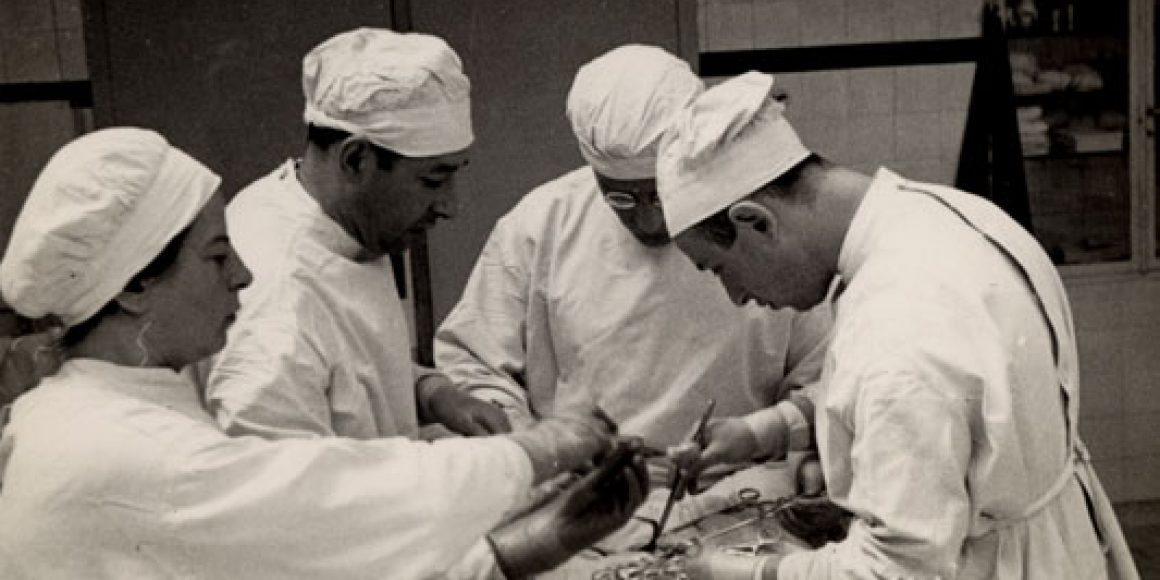

Jenseits der folgenden Herabstufung jüdischer Ärzte zu mehr oder minder geduldeten »Krankenbehandlern« kam ab 1937 hinzu, dass jüdische Kranke generell nicht mehr in städtischen Kliniken versorgt, sondern an jüdische Krankenhäuser verwiesen wurden – mit zum Teil tödlichen Folgen.

1936 wurden alle Personen von der Renten- und Unfallversicherung ausgeschlossen, die – vom »Hochverrat« bis zur »Rassenschande« – nicht ins Bild der NS-Ideo- logie passten. Mit dem neuen Staatsangehörigkeitsrecht von 1941 wurde dann im Ausland lebenden deutschen Juden mit dem Pass auch der Rentenanspruch entzogen. Die Kassen »profitierten sowohl von der erzwungenen Auswanderung von über 300.000 jüdischen Deutschen als auch von der Deportation der im Reich verbliebenen Juden«, bilanziert von Miquel.