Zwei völlig unterschiedliche Tumorarten, ein neuer Therapieansatz – auf diese Formel lässt sich ein neues transatlantisches Forschungsprojekt bringen, das Wissenschaftler des renommierten Technion in Haifa gemeinsam mit ihren Kollegen des New York University Langone Medical Center nun auf den Weg gebracht haben. Im Visier: maligne Melanome, die wohl bösartigste Form von Hautkrebs, sowie Mesotheliome, eher seltene Tumore, die vor allem das Schutzgewebe innerer Organe angreifen und durch den Kontakt mit Asbest oder anderen toxischen Materialien hervorgerufen werden.

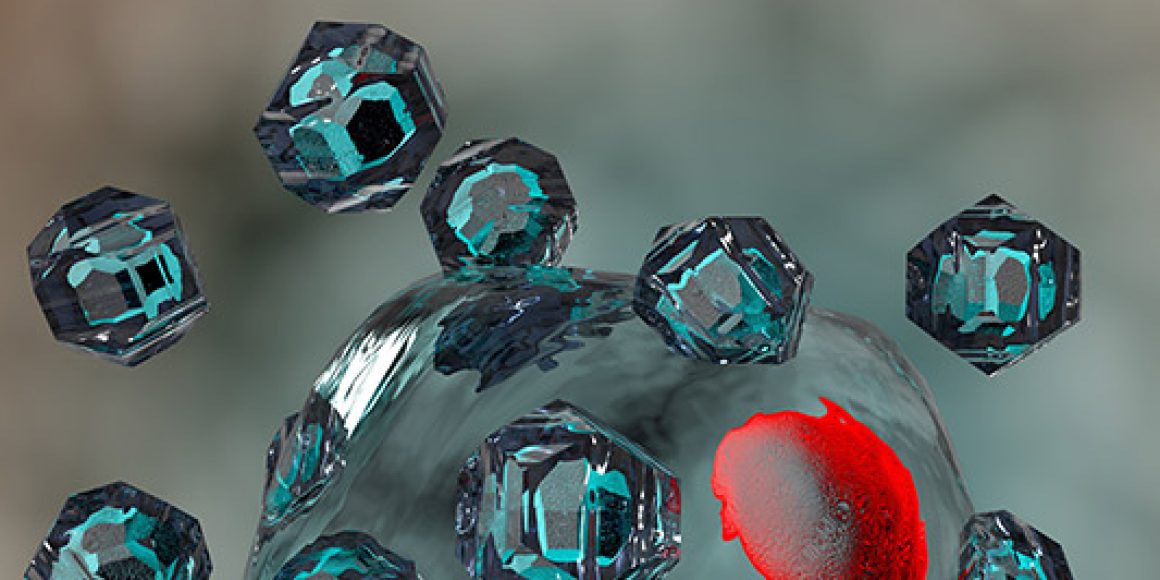

Das Ziel der Wissenschaftler: die Nanotechnologie zu einer wirksamen Waffe im Kampf gegen diese tödlichen Krankheiten zu machen. Winzige Partikel sollen ganz gezielt Wirkstoffe in Tumore einschleusen, Krebszellen den Garaus bereiten und dabei gesundes Gewebe schonen. Auf diese Weise will man weg von der klassischen Chemotherapie, die aufgrund ihrer schweren Nebenwirkungen von allen Patienten zu Recht gefürchtet wird.

Frachter Die Nanoteilchen selbst bestehen nur aus ein paar Atomen und sind etwa 1000-mal kleiner als ein rotes Blutkörperchen, weshalb sie sich als Wirkstoffträger geradezu anbieten. Sie heißen in der Fachsprache daher auch Nanofrachter oder, wie die Wissenschaftler aus Israel und den Vereinigten Staaten ihre Entwicklung nennen, »Nanogeister«, weil sie für das Immunsystem nahezu unsichtbar sind.

»In einer ersten Versuchsreihe haben wir Stammzellen von ihren eigentlichen Inhalten gereinigt und einen Teil der äußeren Membran in eine Art Vehikel umgeformt, sodass sie in der Lage waren, Medikamente zu transportieren«, erläutert Marcelle Machluf, Leiterin des »Laboratory for Cancer Drug Delivery & Cell Based Technologies« am Technion, das Prinzip dahinter. »Wir leihen uns diese quasi aus, um einen direkten Zugang zu den Krebszellen zu erhalten.« Als Membranfragment der ursprünglichen Stammzelle schaffen es die eifrigen Nanogeister sogar, die berüchtigte Blut-Hirn-Schranke zu passieren, an der die meisten Wirkstoffe üblicherweise scheitern. »Dadurch wird die Behandlung von Gehirntumoren einfacher und sicherer als mit vielen konventionellen Verfahren.«

Ihre Fracht ist dabei eine sogenannte microRNA, also eine nichtkodierende Ribonukleinsäure, die eine wichtige Rolle in dem komplexen Netzwerk der Genregulation spielt und sozusagen das Feintuning übernimmt, wenn es darum geht, die Umwandlung der Gene in Proteine zu blockieren. Damit hatten die New Yorker bereits Erfahrungen gesammelt, und zwar beim Ausbremsen genau der Gene, die für das Wachstum maligner Melanome verantwortlich sind. Die Wissenschaftler aus Haifa hingegen können auf Grundlagenforschung im Bereich Mesotheliome schon aus dem Jahr 2004 aufbauen. »Damals identifizierten wir das Enzym Heparanase«, erinnert sich Israel Vlodavsky von der »Ruth and Bruce Rappaport Faculty of Medicine« am Technion. »Dieses Enzym ist mitverantwortlich für zahlreiche biologische Prozesse wie zum Beispiel die Bildung von Metastasen.«

Theorie Nun will man die Erfahrungen der israelischen und amerikanischen Teams bündeln. Eine erste Theorie wurde bereits gemeinsam entwickelt, und zwar die, dass das von den Krebszellen produzierte Enzym Heparanase wohl eine Art Teufelskreis auslöst, in dem sich Entzündung und Tumorwachstum gegenseitig hochschaukeln. »In der Vergangenheit konnten wir beobachten, dass Patienten mit einem hohen Heparanase-Level nach chirurgischen Eingriffen eine deutlich geringere Überlebensrate aufwiesen als andere.« Dieses Problem wollen die Mediziner angehen. In ersten Experimenten an Mäusen möchte man jetzt herausfinden, was die kleinen Nanogeister noch so alles transportieren können, um den bösartigen Tumoren das Handwerk zu legen.

Möglich wurde die Forschungskollaboration durch Spenden in Höhe von neun Millionen Dollar, die der amerikanisch-israelische Geschäftsmann Isaac Perlmutter, Herrscher über das Marvel-Comic-Imperium sowie Eigentümer der Remington-Rasierer, gemeinsam mit seiner Frau Laura den beiden Forschungseinrichtungen zur Verfügung gestellt hat. »Unsere Zusammenarbeit ist wohl der erste Versuch, Heparanase als Risikofaktor bei den Tumoren im Schutzgewebe der Organe in den Mittelpunkt zu rücken und auf Basis von Nanotechnologie neue und vielversprechende Therapieansätze bei der Behandlung von Mesotheliomen zu entwickeln«, bringt es Israel Vlodavsky auf den Punkt.

Asbest Dass diese Krebsform im jüdischen Staat häufiger vorkommt als anderswo, belegen einige erschreckende Statistiken. In der Region rund um Naharija im Norden des Landes stiegen die Zahlen in jüngster Vergangenheit massiv an. Zählte man Anfang des neuen Jahrtausends noch 3,6 Tote auf 100.000 Einwohner, so waren es 2009 bereits 5,9 daran Verstorbene – eine der höchsten Quoten weltweit, Tendenz weiter steigend. Zum Vergleich: In Tel Aviv sind es nur 0,6 Personen auf 100.000 Einwohner. »Offensichtlich existiert ein Zusammenhang mit einer 1997 geschlossenen Asbestfabrik bei Naharija«, glaubt Micha Bar-Hana, verantwortlich für die Erfassung von Krebsfällen im Gesundheitsministerium. »Diese Karzinom-Variante ist deshalb so heimtückisch, weil sie bei den Betroffenen mitunter erst Jahrzehnte nach dem Kontakt mit dem giftigen Asbest auftritt.«

Viele der registrierten Fälle seien als Arbeiter genau in jener Produktionsanlage beschäftigt gewesen. Und Avi Weiner, Fachmann für berufsbedingte Erkrankungen am Rambam-Krankenhaus in Haifa, ist überzeugt, dass sogar einige Frauen durch die Berührung mit der asbestverseuchten Kleidung ihrer Männer erkrankten. Für sie dürften die Ergebnisse der israelischen und amerikanischen Forscher daher wohl besonders wichtig werden.