Was ist der Unterschied zwischen einem politischen Intellektuellen und einem politischen Denker? Der Intellektuelle glaubt, er kenne die Politik, und erklärt den politisch Verantwortlichen, was sie zu tun haben. Der politische Denker bemüht sich um ein vertieftes Verständnis des Politischen und weiß gerade deshalb, dass er selbst nicht zum Handeln geeignet ist.

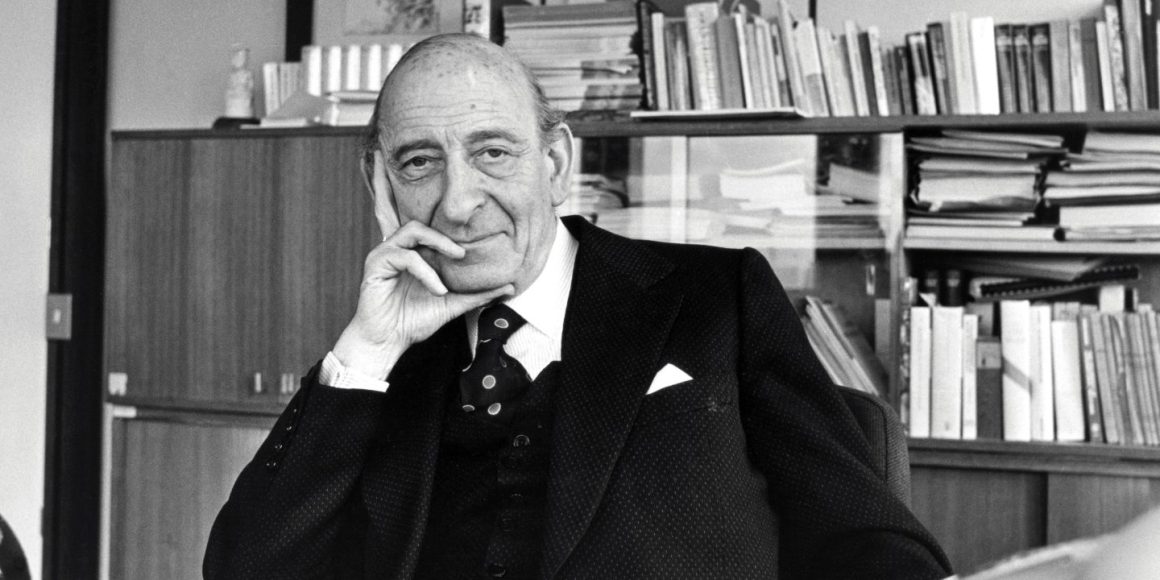

Das ist eine holzschnittartige, vielleicht auch etwas ungerechte Definition. Sie ist aber hilfreich, zumal wenn es darum geht, das geistige Leben Frankreichs in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu verstehen. Der einflussreichste Intellektuelle in dieser Zeit war Jean-Paul Sartre. Der bedeutendste – vielleicht der einzige echte – politische Denker war Raymond Aron, der vor 40 Jahren in Paris gestorben ist.

Es ist besser, mit Sartre zu irren, als mit Aron recht zu haben

Wie sehr diese beiden Personen das intellektuelle Leben der Vierten und Fünften Republik bis Anfang der 80er-Jahre prägten, lässt sich an einem geflügelten Wort aus dem Lager der Linksintellektuellen ablesen: Es ist besser, mit Sartre zu irren, als mit Aron recht zu haben. Tatsächlich hatte Aron oft recht, bei den großen Fragen der Zeit im Grunde immer.

Doch anders als dieses missglückte Bonmot suggeriert, glaubte die französische Linke durchaus nicht an Arons politische Treffsicherheit. Aus ihrer Sicht kam es nicht darauf an, die Welt zu verstehen, sondern die richtige Haltung einzunehmen. Und in dieser Hinsicht lag Aron für die Linksintellektuellen falsch, denn seine Haltung war der Liberalismus, der in Frankreich wenige Freunde hat.

»Im schlimmsten Fall komme ich noch in Mode.«

Raymond Aron

Es gehört zu den Paradoxien der französischen Ideengeschichte, dass das Land im 19. Jahrhundert mit Benjamin Constant, François Guizot und Alexis de Tocqueville einige der größten Denker eines gemäßigten Liberalismus hervorgebracht hat, dass deren Denken aber keine Wurzeln schlagen konnte. Aron war der intellektuelle Erbe Tocquevilles und hat im Frankreich des 20. Jahrhunderts wie kein Zweiter die Fahne der Freiheit hochgehalten.

Manche glaubten, er sei der letzte Liberale Frankreichs. Er selbst war nicht so pessimistisch. Es gebe mittlerweile einige, die ihm folgten, sagte er gegen Ende seines Lebens und fügte dann mit der ihm eigenen Ironie hinzu: »Im schlimmsten Fall komme ich noch in Mode.«

Eine Mode ist sein Denken nicht geworden, aber es gibt so etwas wie eine unorthodoxe Schule von »Aronianern«, von Wissenschaftlern und Journalisten, die von ihm beeinflusst sind und seine Überlegungen fortsetzen. Darüber hinaus ist Aron bis heute ein wichtiger Referenzpunkt in der liberalkonservativen französischen Presse. Ob nun in »Le Figaro«, »Le Point« oder auch »L’Express« – wenn es darum geht, die Möglichkeiten von Mäßigung und Vernunft in der Politik auszuloten, greift man gerne auf ihn zurück.

Gegenmittel gegen Extremismus

Das Denken Arons, der am 14. März 1905 in Paris als Sohn einer jüdischen Familie des mittleren Bürgertums geboren wurde, gilt als eine Art Gegenmittel gegen jede Art des Extremismus, und das zu Recht. Nach pazifistischen und mehr oder weniger sozialistischen Anfängen als Philosophiestudent an der École normale supérieure in Paris holte ihn ein Aufenthalt in Deutschland auf den Boden der Tatsachen.

Von 1930 bis 1933 konnte er in Köln und Berlin die Zerstörung der Weimarer Republik aus der Nähe beobachten. Das hat ihn für immer geprägt. Er fand zum Thema seines Lebens: der Verteidigung der Freiheit gegen den Totalitarismus in seinen verschiedenen Gestalten.

Arons Liberalismus beruhte nicht auf abstrakten Theorien, sondern war aus dem Studium der Gesellschaften des 20. Jahrhunderts abgeleitet, aus der zeitgenössischen Alternative von Freiheit und Tyrannis. Die liberalen Demokratien waren aus seiner Sicht konservativ, weil sie die Werte der westlichen Zivilisation gegen revolutionäre Regime von rechts und links, gegen Hitler-Deutschland ebenso wie gegen die Sowjetunion, verteidigen mussten.

Diese Sichtweise prägte sein gesamtes intellektuelles Schaffen. Es war das Leitmotiv des publizistischen Kampfes, den er in den 40er-Jahren als Chefredakteur der Zeitschrift »La France libre« von London aus gegen die Hitler-Diktatur führte. Und es bestimmte nach dem Krieg seine Arbeit als Leitartikler für »Le Figaro« beziehungsweise »L’Express«, als er den Franzosen unermüdlich zu erklären versuchte, dass die Sowjetunion ebenso wie das »Dritte Reich« ein von einer »säkularen Religion« getriebenes totalitäres Imperium war.

Auch als Professor für Soziologie an der Sorbonne und später am Collège de France spürte er in seinen Analysen der modernen Industriegesellschaften und in seinen Arbeiten über die Geschichtsphilosophie oder die internationalen Beziehungen der Dialektik von Freiheit und Unfreiheit nach.

Über seinen Antitotalitarismus entzweite er sich mit seinem Studienfreund Sartre, einem »fellow traveller« des Kommunismus. Dieser Bruch trug Aron die unversöhnliche Feindschaft der Pariser Intelligenzija ein, die ihn als »Wachhund der Bourgeoisie« verunglimpfte. Erschwerend kam hinzu, dass er sich von 1947 bis zu dessen Auflösung im Jahr 1953 in Charles de Gaulles Rassemblement du peuple français engagierte.

Kalter Krieg

Er teilte mit de Gaulle das Ziel, die Verfassung der Vierten Republik, die zu dauerhafter Instabilität geführt hatte, zugunsten einer Stärkung der Exekutive zu überwinden. Darüber hinaus stand er de Gaulle skeptisch gegenüber, vor allem mit Blick auf dessen Außenpolitik der nationalen Unabhängigkeit. Aron wurde zu Beginn des Kalten Kriegs Atlantiker und blieb es bis zu seinem Tod.

Nur ein einziges Mal nahm seine Kritik an de Gaulle eine emotionale Färbung an – durchaus bemerkenswert für einen Mann, dessen Stil angesichts seiner Nüchternheit als eiskalt galt. Nachdem de Gaulle in seiner Pressekonferenz vom 27. November 1967 mit Blick auf den Sechstagekrieg von »den Juden« als einem »elitären, selbstsicheren und herrischem Volk« gesprochen hatte, veröffentlichte Aron das kleine Pamphlet De Gaulle, Israel und die Juden. Er behauptete darin nicht, de Gaulle sei Antisemit. Das wäre falsch gewesen. Doch er warf dem General vor, ein altes antisemitisches Stereotyp salonfähig zu machen.

Erst Hitler machte Aron in den 30er-Jahren seine jüdische Identität bewusst.

Arons eigene jüdische Identität war nur schwach ausgeprägt. Seine Familie war seit Generationen säkular und machte die Französische Republik, der sie ihre Rechte verdankte, zum Mittelpunkt ihrer Identität. Bei Aron war es nicht anders. Erst Hitler und der nationalsozialistische Antisemitismus machten ihm in den 30er-Jahren seine jüdische Identität bewusst. Israel unterstützte der Agnostiker Aron nicht als Jude, sondern als Liberaler. Israel war für ihn eine von Feinden umzingelte liberale Demokratie, die ein Recht hatte, zu existieren, und Freunde brauchte.

Aron war ein entschiedener französischer Patriot, der nichts von geteilten Loyalitäten hielt. Er weigerte sich, Menschen auf Gruppenidentitäten festzulegen, sondern sah sie in erster Linie als Citoyens. In einer Zeit wie unserer, in der der identitätspolitische Furor von rechts und links, die politische Vernunft bedroht, ist Arons Haltung wichtiger denn je. Doch in Mode dürfte er auch heute nicht kommen.

Der Autor ist stellvertretender Leiter Wissenschaftliche Dienste/Archiv für Christlich-Demokratische Politik und Leiter Zeitgeschichte bei der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin.