Man nennt es gemeinhin »Liebeshormon«. Ihm wurden geradezu magische Eigenschaften nachgesagt: Es könne bei der Verwirklichung einer utopischen Gesellschaft eingesetzt werden, in der sich alle liebhaben, hieß es schwärmerisch. So verankert war der Glaube an den Wohlfühleffekt des Hormons Oxytocin, dass Beiträge von Forschern, die die Ergebnisse ihrer Kollegen infrage stellten, von wissenschaftlichen Fachzeitschriften abgelehnt wurden. Doch jetzt ist klar: Das Hormon kann auch anders.

Was eine israelische Forschergruppe in den vergangenen acht Jahren an Mäusen erforscht hat, wirft ein neues Licht auf das Hormon Oxytocin. Dessen Wirkung sei »viel komplexer, als bisher angenommen«, sagt Yair Shemesh, der am Weizmann Institute of Science als Verhaltensbiologe an Experimenten beteiligt ist, in denen bei Mäusen der Effekt des »Liebeshormons« untersucht wird.

Beobachten ließ sich die Komplexität zum Beispiel während des coronabedingten Lockdowns, als Paare plötzlich gezwungen waren, über längere Zeit in der Wohnung »eingesperrt« zu sein. Bei einigen mag die Liebe neu entflammt sein, bei anderen kam es zu Streitereien, die manchmal zur Scheidung führten.

HYPE Bei beiden Szenarien kommt Oxytocin ins Spiel, ein Peptid, das im Gehirn produziert wird. Es könne Herzen zusammenbringen, aber auch auseinanderreißen. Denn das von Oxytocin gesteuerte Verhalten sei »nicht konstant, sondern dynamisch«, meint Shemesh und widerspricht damit der einst gängigen Meinung von Forschern.

Die am Weizmann-Institut gewonnene Erkenntnis kommt der Entzauberung des Hormons gleich, um das es während vieler Jahrzehnte einen regelrechten Hype gab. Es gehörte in den vergangenen 20 Jahren zu den am meisten studierten Peptiden in den Verhaltenswissenschaften. Ihm wurde die Rolle zuerkannt, die Bindung an den Partner zu ermöglichen oder zu verstärken. Bei Psychologen ist es deshalb als »Bindungshormon« bekannt.

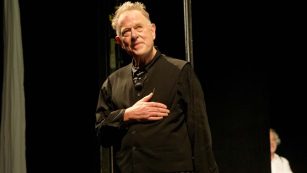

Unbestritten ist die Rolle von Oxytocin bei Geburtswehen und beim Stillen. Direkter Hautkontakt zwischen dem Neugeborenen und der Mutter setzt im Körper der Mutter eine Oxytocinflut frei. Doch dem »Kuschelhormon« werden viele zusätzliche Effekte zugeschrieben, die fantastisch klingen: Es werde nicht nur im Gehirn von Liebenden ausgeschüttet, sondern es erhöhe auch das Vertrauen unter Geschäftsleuten. Eine Oxytocin-Spritze, schwärmte beispielsweise der Neuroökonom Paul Zak vor neun Jahren in einem TED-Talk, sei ein »moralisches Molekül«. Das Video wurde seither 1,7 Millionen Mal abgerufen.

Es sei einfach, Oxytocin im Gehirn freizusetzen, sagt Zak in dem 16 Minuten langen Clip, man müsse sich bloß »acht Mal am Tag umarmen«. Einen Tipp hatte »Dr. Love«, wie ihn Medien respektvoll bezeichneten, auch für jene, die sich aus der Nähe zum Mitmenschen nicht sonderlich viel machen: Diesen würde er das Hormon durch die Nase von außen zuführen. Seine Erkenntnisse wurden von der Weltbank in der Dritten Welt eingesetzt, um die ökonomische Leistung zu steigern.

THERAPIE Die Wahrheit über die Wirkung des Hormons ist wichtig, weil es vor allem in der Therapie verletzlicher Menschen angewandt wird – zum Beispiel bei Autismus oder Depression. Doch die Oxytocin-Forschung ist ein Beispiel für die schroff ablehnende Reaktion der Wissenschaft auf Kritik. Bis vor wenigen Jahren war die Infragestellung der karitativen Effekte ein Tabu. An der einfachen These, Oxytocin sei ein Wundermittel, durfte nicht gerüttelt werden.

Als ein belgischer Forscher in einem Artikel die Resultate der Experimente anzweifelte, weil viele auf fragwürdigen Methoden beruhen würden, wurde sein Beitrag von mehreren wissenschaftlichen Zeitschriften abgewiesen, bevor er schließlich vor vier Jahren in der Fachzeitschrift »Neuroendocrinology« publiziert wurde. Seither wird Oxytocin in einem zunehmend komplexen Umfeld gesehen. Kein Hormon agiere isoliert, und jedes Handeln werde von mehreren Faktoren beeinflusst, heißt es jetzt.

Viele der bisherigen Experimente beruhten auf fragwürdigen Methoden.

Oxytocin-Forscher beschränkten sich bisher in der Regel auf das Beobachten in bestimmten Situationen, um den Einfluss des Hormons zu beschreiben. Aber sie interessierten sich nicht für dessen komplexe Funktionsweise. Die Wissenschaftler am Weizmann-Institut wollten zusammen mit ihren Kollegen vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie indes wissen, welche Regionen im Gehirn von Oxytocin erfasst und beeinflusst werden. Dazu griffen sie auf die sogenannte Optogenetik zurück, eine junge Technologie, mit der Aktivitäten in den Neuronen des Gehirns mit Licht kontrolliert und manipuliert werden können.

KRIEG Im Lauf der Versuche mit Mäusen stellten sie fest, dass Oxytocin in einer ersten Phase tatsächlich zu mehr gegenseitiger Toleranz führt. In der Folge wird das Verhalten der Mäuse aber aggressiv, und sie ändern innerhalb der Gruppe ihr Verhalten. Der 48-jährige Shemesh erklärt den Wandel mit der Vielzahl der Hirnregionen, die von Oxytocin erfasst würden und von denen jede ein anderes Verhalten reguliere. Das aggressivere Verhalten könne auch damit erklärt werden, dass im Laufe des Versuchs ein Kampf um die knappen Ressourcen einsetze.

Unklar bleibt, ob Oxytocin das soziale Leben von Gruppenmitgliedern fördert oder zu einem feindlichen Verhalten gegenüber »den anderen« führt. Trifft Letzteres zu, könnte das »Liebeshormon« auch bei Fragen von Krieg oder Frieden eine Rolle spielen.