Als Carl Zuckmayers Lustspiel Der fröhliche Weinberg 1925 in Berlin uraufgeführt wurde, saß auch Alfred Kerr (1867–1948) im Theater am Schiffbauerdamm. In seiner Nähe hatte die Mutter des Autors ihren Platz.

»Kerr hat zweimal gelächelt«, beruhigte sie ihren Sohn in der Pause hinter der Bühne. Alfred Kerr war der Großkritiker der Weimarer Republik, auf dem alle Augen ruhten. Tatsächlich lobte er am nächsten Morgen das Stück. Zuckmayer gelang damit der Durchbruch als Schriftsteller.

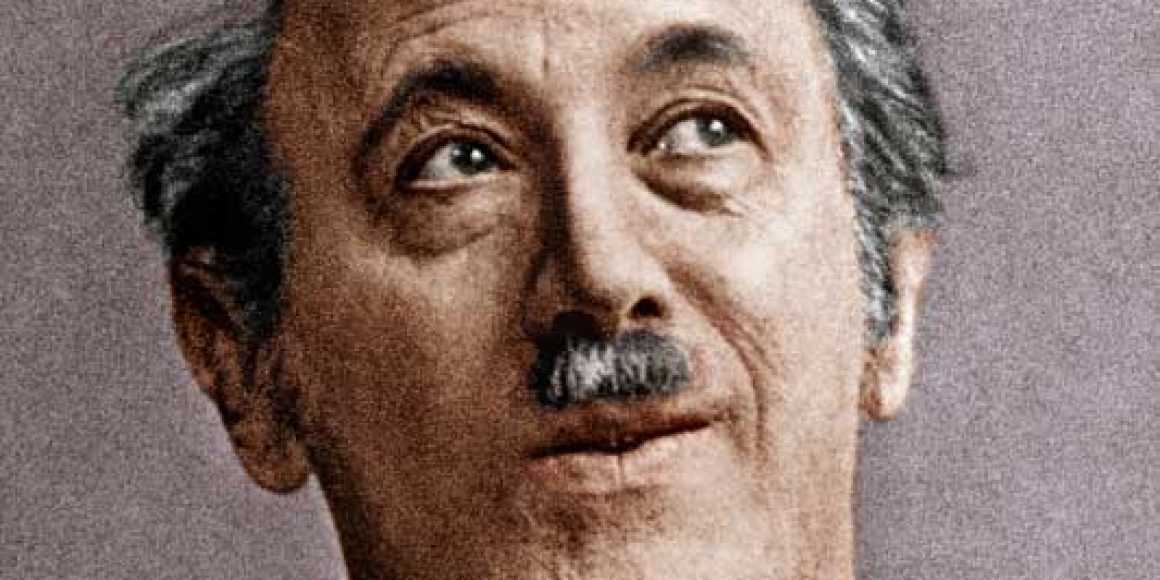

vorbild Noch heute gilt Kerr, der vor 150 Jahren am 25. Dezember 1867 in Breslau geboren wurde, vielen Theaterkritikern als Vorbild. Er fühlte sich besessen von »dem Drang, Stellung zu nehmen«, wie er es einmal selbst formulierte. Der Kritiker war für ihn ein »Wahrheitssager«, der auf Wesentlichkeit aus ist. Sein Selbstbewusstsein gipfelte in dem Satz: »Dichter haben keine Sprachkraft. Sprachkraft ist in der Kritik.«

Nahezu 70 Jahre nach seinem Tod ist im vergangenen Jahr die erste Biografie erschienen, die auch den Mann jenseits des Zuschauerraums zeigt. »Ich habe diese Biografie aus Liebe geschrieben«, erklärt Kerr-Forscherin Deborah Vietor-Engländer. Sie hat dank ihrer Freundschaft mit Kerrs Tochter Judith (Als Hitler das rosa Kaninchen stahl) einen anderen Menschen als den bissigen gnadenlosen Kritiker kennengelernt: »Der Mann konnte lieben: seine Familie, seine Freunde.«

Die Grundlage dafür lag wohl in seiner glücklichen Kindheit. Geboren als Sohn des wohlhabenden jüdischen Weinhändlers Emanuel Kempner wuchs Kerr gegenüber des Breslauer Stadttheaters auf. Sein Deutschlehrer Zimpel machte den »stärksten« Eindruck auf ihn, der Dramatiker Gerhart Hauptmann später den »tiefsten«. Als Schüler liebte er Mozarts Musik und Schillers Dramen. Schon im Gymnasium wollte er Schriftsteller werden und seinen Namen ändern, um nicht mit der vielfach parodierten Dichterin Friederike Kempner in Verbindung gebracht zu werden.

pseudonym Er studierte Geschichte, Philosophie und Germanistik und kam 1887 nach Berlin – gerade rechtzeitig, um die ersten Uraufführungen von Hauptmann mitzuerleben. Seitdem nutzte er auch den Namen Kerr als Pseudonym, bis sein Name 1909 offiziell geändert wurde.

Schon als Student hatte er die ersten Theaterkritiken verfasst. Von 1900 bis 1919 schrieb Kerr für die Zeitung »Der Tag«, bis 1933 für das »Berliner Tageblatt«. Rund 40 Jahre lang begleitete und prägte Kerr das Berliner Theaterleben. Mit Brechts epischem Theater konnte er nichts anfangen. Dafür förderte er Henrik Ibsen, Erwin Piscator und Hauptmann, der sich mit seiner Unterstützung als naturalistischer Autor durchsetzte.

Umso schwerer wiegt der Fluch, mit dem Kerr seinen einstigen Schützling aus dem Exil heraus bedachte: »Sein Andenken soll verscharrt sein unter Disteln.« Hauptmann hatte sich bei den Nazis angebiedert, Kerr hatte sich mit ihnen publizistisch angelegt, in seinen Glossen im Berliner Rundfunk rief er zur Bekämpfung der NSDAP auf. Goebbels setzte ihn auf eine Schwarze Liste. »Hitler: Das ist der Mob, der Nietzsche gelesen hat«, formulierte Kerr.

exil Im Februar 1933 floh er nach Prag und dann über die Schweiz nach Paris. Seine Frau und seine beiden Kinder kamen in die Schweiz nach. Obwohl er weiterhin für Exilzeitungen schrieb, war seine Karriere beendet. Die Familie verarmte.

»Irgendwann hatte mein Vater die Idee, ein Filmdrehbuch über Napoleons Mutter zu schreiben, aber in Frankreich interessierte sich niemand dafür«, erinnerte sich seine Tochter Judith, Autorin und Illustratorin. In England schaffte es Alfred Kerr, sein Drehbuch zu verkaufen. Zwar wurde der Film nie gedreht, aber er konnte die Kinder nachholen. »Meine Eltern hatten große Hoffnungen, aber für meinen Vater war es schwer, da er kein Englisch konnte«, sagte Judith Kerr. Die Familie lebte zunächst in einem schäbigen Hotel in London.

Kerr wurde 1941 Präsident des deutschen P.E.N.-Clubs im Exil und 1947 britischer Staatsbürger. Als er 1948 auf einer Vortragreise nach Deutschland zurückkehrte, erlitt er nach einer Theateraufführung in Hamburg einen Schlaganfall. Mit einer Überdosis Schlaftabletten beging er Suizid. Begraben wurde er in Ohlsdorf.

werk »Ich weiß, was mein Werk bedeutet: eine große Bejahung der Erde«, so zitiert der Theaterhistoriker, einstige Kritiker und Intendant Günther Rühle den Kollegen, dessen Werke und Briefe er herausgegeben hat. Eine Literatur- und Kunstzeitschrift, die er seit 1911 herausgab, hatte Kerr »Pan« genannt. »Daseinssteigerung, das war wohl sein innerster Wunsch«, resümiert Rühle.

Das »Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel« stiftet seit 1977 den Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik. Und die Alfred-Kerr-Stiftung, gegründet von seinen Kindern, vergibt alljährlich in Berlin einen Preis für Nachwuchsschauspieler.