Seit ihrem großen Auftritt in »Pretty Woman« vor über dreißig Jahren hat Julia Roberts sich gefühlt kaum verändert. Ihren nach wie vor jugendlich anmutenden Teint verdankt sie nach eigenem Bekunden einer Feuchtigkeitscreme Made in Germany. Die Werbung eines glaubwürdigen Hollywoodstars verschaffte der für manche eher schrullig anmutenden Marke Weleda - eigentlich das genaue Gegenteil von Glamour - einen nicht zu unterschätzenden Auftrieb. Verpackt ist das vermeintliche Wundermittel jedoch in eine Weltanschauung, deren rassistische und nationalistische Tendenzen in der Presse immer wieder hervorgehoben werden.

Gemeint ist die Anthroposophie, ein verzweigtes Geschäftsmodell, das sektiererische Religiosität geschickt mit Lifestyle-Aspekten verwebt. Deren Begründer Rudolf Steiner verstarb am 30. März 1925. Anlässlich seines 100. Todestages blickt eine 90-minütige Dokumentation zurück auf Leben und Werk eines umtriebigen Geschäftsmannes, der Architektur, Pädagogik, Medizin, Pharmazie und Landwirtschaft unter der Ägide eines spirituellen Weltbildes zu reformieren versuchte.

Dazu tauchen Pflüger und Heinemann, bekannt für ihre Fähigkeit, komplexe wissenschaftliche und gesellschaftliche Themen transparent zu machen, tief ein in die Moden und Denkströmungen des beginnenden zwanzigsten Jahrhunderts. Als Hauslehrer entwickelte Steiner zu dieser Zeit ein pädagogisches Konzept, das es dem Sohn seines Auftraggebers ermöglichte, seine Behinderung erfolgreich zu kompensieren. Aufgrund seiner multiplen Interessen wurde Steiner aber kein Lehrer im üblichen Sinn. Nach seinem Scheitern als Goethe-Herausgeber in Weimar saugte er im intellektuellen Leben Berlins diverse Zeitgeistströmungen in sich auf. Schon 1894 lernte er Nietzsche kennen, dessen Bekanntheit er ebenso für sich nutzbar zu machen verstand wie die des seinerzeit bekannten schottischen Anarchisten John Henry Mackay.

Mystisch-religiöse Denkansätze

Es entsteht so das Bild eines »Hans Dampf in allen Gassen«, der aus unterschiedlichen Strömungen des Zeitgeistes seine eigene Weltsicht formte. Neben Goethes Naturbetrachtungen ließ Steiner sich von den mystisch-religiösen Denkansätzen der Theosophie inspirieren - eine umstrittene sektenartige Bewegung, auf die sich später auch Heinrich Himmler und der Scientology-Gründer L. Ron Hubbard beziehen werden. Maßgeblich für die stetig zunehmende Popularität Steiners - der sich nie als Suchender gibt, sondern wie ein Guru »als Verkünder« auftritt - sind seine vielen tausend Vorträge, die bald so viel Zulauf bekommen, dass sie von einer bekannten Konzertagentur organisiert werden müssen.

Der Film versteht sich keinesfalls als Hommage; zu Wort kommen kompetente Sachverständige, die Steiners Denkgebäude hinterfragen. Kritisch eingeordnet wird beispielsweise sein Evolutionsdenken, das eine Überlegenheit der weißen Rasse predigt. Hinterfragt wird insbesondere auch Steiners Pädagogik. Bei dem Versuch, das Gleichgewicht zwischen intellektuellen, künstlerischen und handwerklichen Fähigkeiten zu fördern, wird Kindern gemäß Steiners Prinzipien Lesen und Schreiben erst mit einer fragwürdigen Zeitverzögerung beigebracht: Die Anthroposophie ist antiintellektuell. Zudem würden Kinder abhängig von Autoritäten und einer Pseudowissenschaft, in der jenseitige Wesen wie Engel und Geister eine zentrale Rolle spielen.

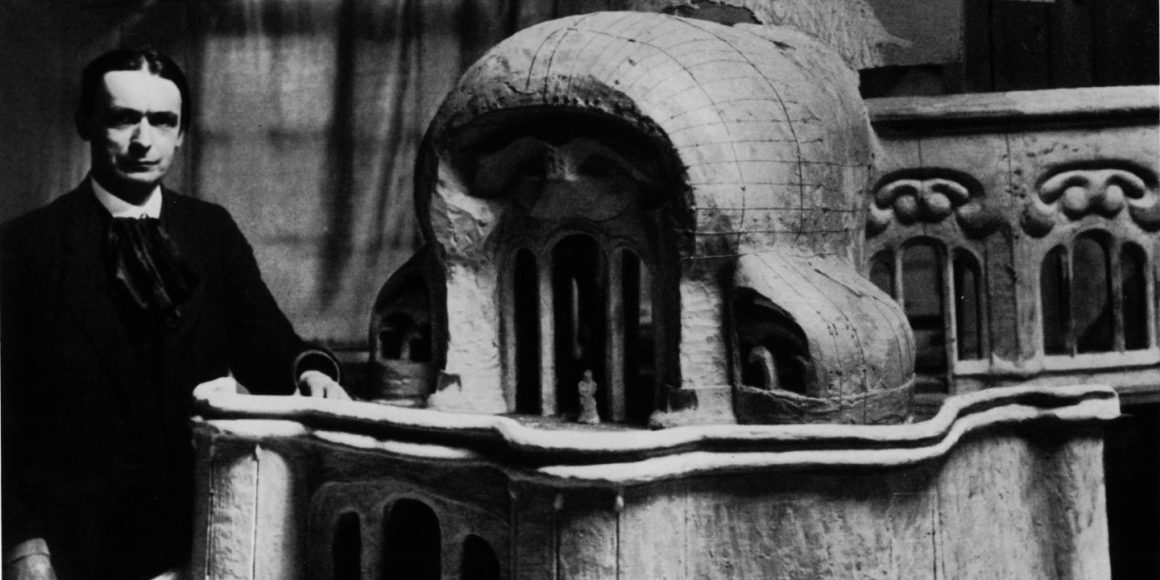

Beim Versuch, all diese Aspekte zu einem schlüssigen Kontext zu bündeln, kommt die Dokumentation leider immer wieder ins Stocken. Zahlreiche Wiederholungen lassen auf eine nicht wirklich ausgereifte Gliederung und Dramaturgie schließen. Bei manchen Themen wie etwa der anthroposophischen Architektur hält sich der Film mit Kritik merklich zurück. Auch der Titel klingt etwas hochtrabend, zeigt doch der Blick in besagte »Geheimakte«, dass Steiner nicht wirklich von der Geheimpolizei überwacht wurde.

Reenactments, KI und Cartoons

Der Versuch der Dokumentation, den Anthroposophen ins Internet-Zeitalter zu versetzen, wirkt ebenfalls etwas bemüht. So heißt es im Off-Kommentar, Steiners Äußerungen, die »wie Ratgeber-Posts auf Social Media« anmuten, hätten ihm mehr und mehr »Follower« gebracht. Seine Waldorf-Schulen und sein 1921 gegründetes Naturkosmetik-Unternehmen Weleda seien das Produkt eines »weitsichtigen Startup-Gründers«. Seine Korrespondenz erscheint in eingeblendeten Whatsapp-Posts. Und ein schwarz-weißes Porträtfoto von Steiner wird via KI zum Tiktok-Video animiert. Reenactments und Cartoons fügen sich so zu einem Mosaik der Bilder, dem stets eine hektische Betriebsamkeit innewohnt.

Solche auf modern getrimmte Anmutung der filmischen Gestaltung erscheint zuweilen etwas manieriert. Statt den Anthroposophen mit formalen Spielereien zum »Influencer« zu stilisieren, wäre es produktiver gewesen, nach Spuren der Steinerschen Doktrin im gegenwärtigen Zeitgeist zu suchen. Wie viel Anthroposophie steckt etwa im Thema »Nachhaltigkeit«? Und wie viel von Steiners Ideen steckt in unserem heutigen Verständnis von biodynamischer Landwirtschaft? Von diesen Defiziten abgesehen, gelingt Anna Pflüger und Lara Heinemann trotz allem ein Parforce-Ritt durch die zuweilen schon etwas fremde und seltsame Welt von Rudolf Steiner und seinen Anhängern.

»Geheimakte Rudolf Steiner: Anthroposoph, Okkultist, Influencer«, Arte, 27.3., 20.15-21.45 Uhr