»Kein neutraler Ort«, »Jüdisch in Anführungszeichen« – das waren die Schlagzeilen zu den hitzigen Diskussionen um das Jüdische Museum Berlin im Frühsommer. Dem vorausgegangen war scharfe Kritik, vor allem an der Ausstellung Welcome to Jerusalem sowie an der Arbeit der Museumsakademie. Der Vorwurf: Das Jüdische Museum Berlin (JMB) sei nicht neutral, sondern entwickle eine klare Tendenz. Ausgewogenheit fehle. Und die Kritik riss nicht ab. Im Juni nahm der damalige Museumsdirektor Peter Schäfer seinen Hut. Im November berief der Stiftungsrat die Kuratorin und Museumsmanagerin Hetty Berg zur neuen Direktorin.

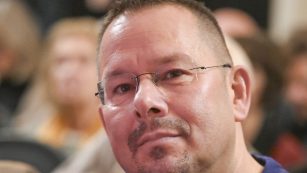

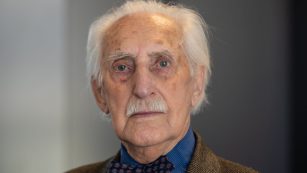

Rund ein halbes Jahr nach der Museumskrise diskutierten nun beim Berliner Gemeindetag des Zentralrats der Juden Zentralratspräsident Josef Schuster, der »Welt«-Journalist Alan Posener und der Kulturhistoriker Christoph Stölzl die Frage »Wie jüdisch ist (noch) das Jüdische Museum Berlin?«. Stölzl war nach Schäfers Rücktritt als Vertrauensperson für den Stiftungsrat im Jüdischen Museum benannt worden, um die Wogen zu glätten, die die Debatte entfacht hatte.

Dass es in dieser Podiumsdiskussion keine einfachen Antworten geben würde, war von Anfang an klar. Was ist überhaupt ein Jüdisches Museum? Welche Aufgabe hat es? Sollte ein Museum auch politisch Stellung beziehen? Was ist erlaubt, was nicht? Welche Neuausrichtung strebt das Museum mit der neuen Direktorin an?

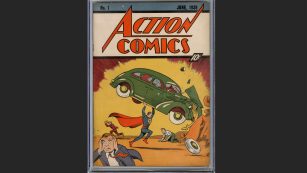

RÄUME »Wie museal wollen die Juden sein?«, konterte Alan Posener gleich am Anfang mit einer Gegenfrage und provozierte mit einem Zitat des Publizisten Thomas Lackmann, der das Jüdische Museum Berlin im Jahr 2000 als »Jewrassic Park« bezeichnet hatte. Posener erinnerte in diesem Zusammenhang an die Gründung des Museums mit den »Voids«, den leeren Räumen, die daran erinnern sollen, welche Leerstellen die Schoa wie auch Vertreibungen und Pogrome in den Jahrhunderten zuvor in Deutschland hinterlassen haben, und plädierte dafür, diese leeren Räume künftig auszufüllen mit jüdischem Leben.

»Die Voids sind noch da, und es sind immer noch die Juden, die da fehlen – die Juden, die heute hier sind, aber auch die Nachkommen der Juden, die da waren, als auch die Juden aus der ehemaligen Sowjetunion, die heute hier leben«, sagte Posener.

Josef Schuster griff diesen Vorschlag auf. Er sagte, der Begriff »Jüdisches Museum« könne ein sehr breites Spektrum haben – von Ausstellungen bis Judaica. Oder er könne, wie in seiner Heimatstadt Würzburg, wo das Jüdische Museum von der Jüdischen Gemeinde betrieben werde, jüdisches Leben im 21. Jahrhundert zeigen – den Akzent auf die Gegenwart legen.

In seinen Augen müsse ein Jüdisches Museum beide Funktionen erfüllen: »Es muss in der Lage sein, jüdischen Menschen auch jüdische Kultur und Traditionen näherzubringen, und gleichzeitig genauso in der Lage sein, einer nichtjüdischen Gesellschaft, die vom Judentum wenig oder gar keine Ahnung hat, diesen Themenbereich zu vermitteln – auch unter Einbeziehung historischer Fakten.«

»Wie schwer wird Hetty Berg es haben?«, kam Moderatorin Ilanit Spinner direkt zur Sache.

Zunächst einmal müsse man informieren, unterstrich Christoph Stölzl. Im Vordergrund stehe daher »die große Erzählung« für die deutsche und die europäische Öffentlichkeit. »Die Leute wissen es doch gar nicht!«, rief Stölzl aus. In diesem Rahmen müsse das Museum durchaus auch Widersprüchlichkeiten benennen. »Die Voids als schwarze Löcher, als entsetzliche Kontinente der Traurigkeit, bleiben – gerade das gebietet ein panoramatisches Erzählen«, sagte Stölzl und argumentierte: »Die Besucher müssen wissen: Was ist jüdische Kultur überhaupt? Und: Welche zentrale Rolle nimmt sie ein?« Denn Juden seien eben keine Minorität unter anderen, vielmehr sei jüdische Geschichte zentrale europäische Menschheits- und Kulturgeschichte.

Die drei Referenten stimmten in vielem überein, diskutierten aber auch kontrovers. So widersprach Josef Schuster Alan Posener vehement etwa in der Frage, wie viel Mitspracherecht israelische Institutionen oder die israelische Regierung bei der Gestaltung der künftigen Museumsarbeit haben sollten. Einig waren sich die Referenten aber darin, die Geschichte und Gegenwart der Juden in Deutschland sowohl für jüdische als auch nichtjüdische Besucher umfassend darzustellen.

SPAGAT Bei einer Einrichtung wie dem Jüdischen Museum Berlin, dem größten in Europa, wollen viele Menschen mitreden, gab Christoph Stölzl zu bedenken. Das müsse man aushalten können. Denn eine Institution wie diese – »ein ganz normales Museum mit einem gar nicht normalen, einzigartigen Thema: jüdische Geschichte in Deutschland« – müsse aufgrund ihrer Zwischenstellung sowohl mit der allgemeinen nichtreligiösen Öffentlichkeit in Deutschland umgehen können als auch mit dem Verhältnis zu Israel, zu den jüdischen Gemeinschaften und der innerjüdischen »Szenelandschaft«, für die das Museum ebenfalls Podium sein solle. Gewissermaßen ein Spagat und eine »Quadratur des Kreises«, formulierte es Christoph Stölzl.

Dass dieser Spagat »allerhöchstes Taktgefühl, größtes Wissen und viel Empathie« erfordere, habe die Debatte gezeigt, die die Kritik am Museum ausgelöst hatte. Die designierte Direktorin Hetty Berg bringe genau das mit, zusätzlich zu ihrer langjährigen Erfahrung als Kulturmanagerin, sagte Josef Schuster. Sie habe auf jeden Fall Vorschussvertrauen verdient.

»Wie schwer wird Hetty Berg es haben?«, kam Moderatorin Ilanit Spinner dann auch direkt zur Sache. Auch in dieser Frage waren die Referenten unterschiedlicher Ansicht. Während Alan Posener hoffte, dass Hetty Berg bei den »gewachsenen Strukturen des Jüdischen Museums durchgreift und gestaltet und dass die Museumsmitarbeiter mit ihr kooperieren und nicht gegen sie arbeiten«, war Christoph Stölzl sehr optimistisch, dass die Mehrzahl der Museumsmitarbeiter »sammelt, bewahrt, archiviert, deutet, restauriert, veranstaltet, Jugendliche betreut – und all das mehrsprachig«. Das sei einfach »ein großer Museumsapparat«, sagte Stölzl, das Handwerk müsse man »auch können«. Viele Mitarbeiter seien durch die Debatte um das Museum verunsichert.

Dennoch sei er »sehr zuversichtlich«, was die Neuausrichtung des Hauses angeht. Nun gelte es, aus den Fehlern zu lernen – denn die Erwartungen seien groß.