Die Tür öffnet sich in die heiligen Hallen, ins Tiefenmagazin der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar. Hierher gelangt kein Leser, hier stehen die Schätze, die nicht ausgeliehen werden, weil sie zu wertvoll oder zu alt sind. Und hier steht auch ein Regal mit 300 bis 400 Büchern, die auf den ersten Blick nicht hierher zu passen scheinen: nicht alt, nicht besonders wertvoll. Das Volk des Ghetto; Kindheit; Erde unter den Füßen; Arbeiterinnen erzählen; eine Hindenburg-Biografie; ein bisschen Goethe, Upton Sinclair, Jack London. Alles schon ein bisschen älter – um die 80 Jahre.

Es sind ganz normale Bücher, die Menschen gehört haben, die fliehen mussten, die deportiert wurden, die ihren Besitz unter Druck verkaufen mussten oder einfach beraubt wurden. Irgendwann zwischen 1933 und 1945 sind diese Bücher in die Weimarer Bibliothek gelangt.

indizien Rüdiger Haufe arbeitet seit 2009 daran, solche Bücher zu finden und sie den Erben ihrer früheren Besitzer zurückzugeben. Provenienzforschung heißt dieser seltene Berufszweig. »Es sind um die 35.000 Erwerbungen von 1933 bis 1945 in den Zugangsbüchern verzeichnet«, berichtet er. »Und von diesen 35.000 Eintragungen haben wir für etwas mehr als 10.000 Indizien für einen Anfangsverdacht festgestellt, also Momente, die wir genauer anschauen müssen – seien es Spuren in den Büchern, seien es verdächtige Eintragungen in den Zugangsbüchern. Wir gehen im Bereich der Bibliothek von knapp unter einem Drittel Verdachtsfällen aus.«

Gigantische Zahlen. Auch Haufes Chef, Hellmut Seemann, der Präsident der Stiftung Weimarer Klassik, ist verblüfft: »Ich muss ganz offen gestehen, dass ich den Umfang völlig falsch eingeschätzt habe. Ich habe nämlich geglaubt, dass in Sammlungen in Berlin, in Wien, in Frankfurt, wo die jüdische Bevölkerung eine große Rolle gespielt hat, auch die verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgüter in den Museen eine große Rolle spielen.«

In Weimar aber lebten 1933 gerade einmal 91 Juden. Dass die Anna-Amalia-Bibliothek einen so hohen Anteil an möglicherweise geraubten Büchern in ihren Beständen verzeichnet, hat andere Gründe, die Seemann erklärt: »Das hat damit zu tun, dass erstens die Weimarer Sammlungen auf den großen Auktionen in den 30er-Jahren als Käufer aufgetreten sind. Und es hat zum anderen damit zu tun, dass die Weimarer Sammlungen auch von den staatlichen Stellen des Nationalsozialismus immer wieder von sich aus bedacht worden sind.«

vergleich Die Klassik-Stiftung Weimar hat wie alle deutschen Kulturinstitutionen beschämend spät damit begonnen, ihre Bestände darauf zu untersuchen, ob und wieviel NS-Raubgut sich darunter befindet. Dessen ist sich auch Hellmut Seemann bewusst. Aber er weist stolz darauf hin, dass die Weimarer im deutschlandweiten Vergleich nicht schlecht dastünden: Man kenne immerhin schon mal um den Umfang der genauer zu untersuchenden Bestände. Und: Seemann hat im vergangenen Jahr noch zwei Historiker und eine Juristin angestellt, befristet auf zwei Jahre, die sich nur mit der Suche nach dem NS-Raubgut und dessen Restitution, also Rückgabe, beschäftigen. Finanziert werden die Stellen zum Teil vom Bund.

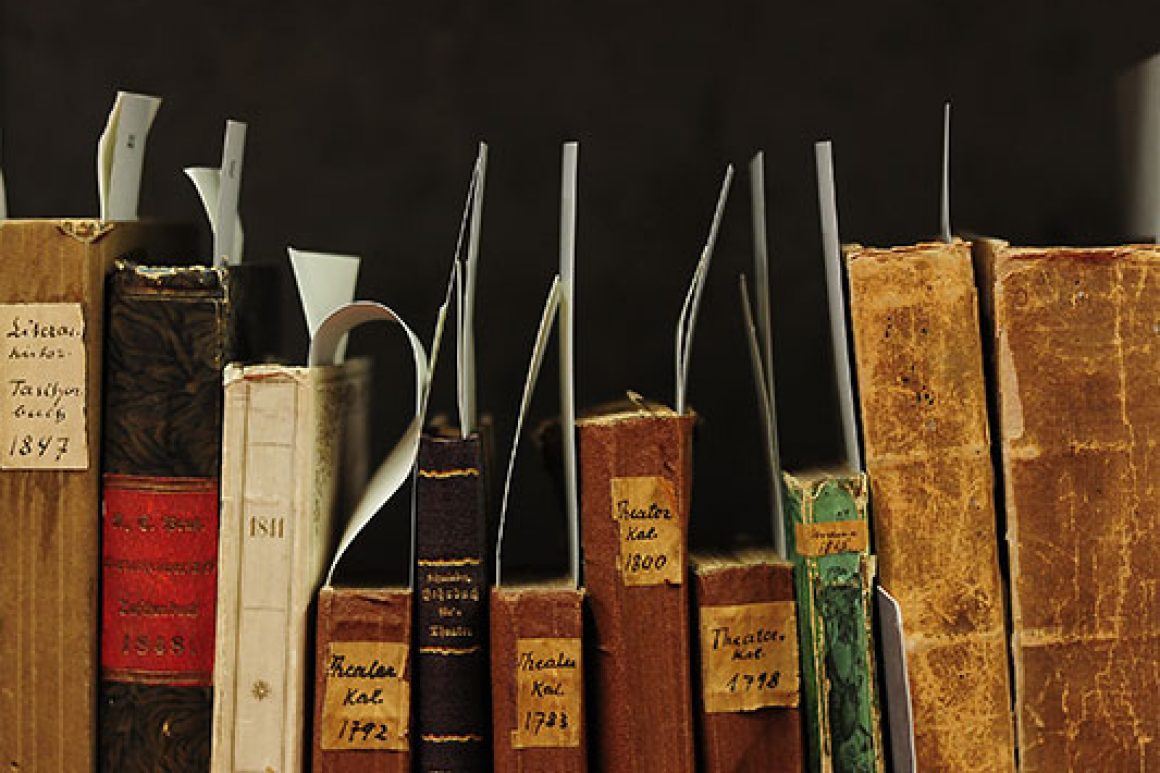

Zurück im Tiefenmagazin: Rüdiger Haufe und sein Kollege Peter Pröhls sind auf der Suche nach einigen historischen Almanachen der Sammlung Weißstein. Sie stehen zwischen all den anderen Büchern, die vermutlich verfolgungsbedingt zwischen 1933 und 45 den Besitzer gewechselt haben. Ein komplizierter Fall, wie Pröhls erläutert: »Die Sammlung wurde in den 20er-Jahren an die Preußische Staatsbibliothek als Leihgabe abgegeben. 1933 trifft Margarete Weißstein, die Erbin, den Entschluss, die Leihgabe aufzulösen und die Bibliothek über den Antiquar Martin Breslauer zu verkaufen. Ob das schon unter dem Eindruck der Verfolgung geschieht, ist unklar; und das ist das, was wir lösen müssen.«

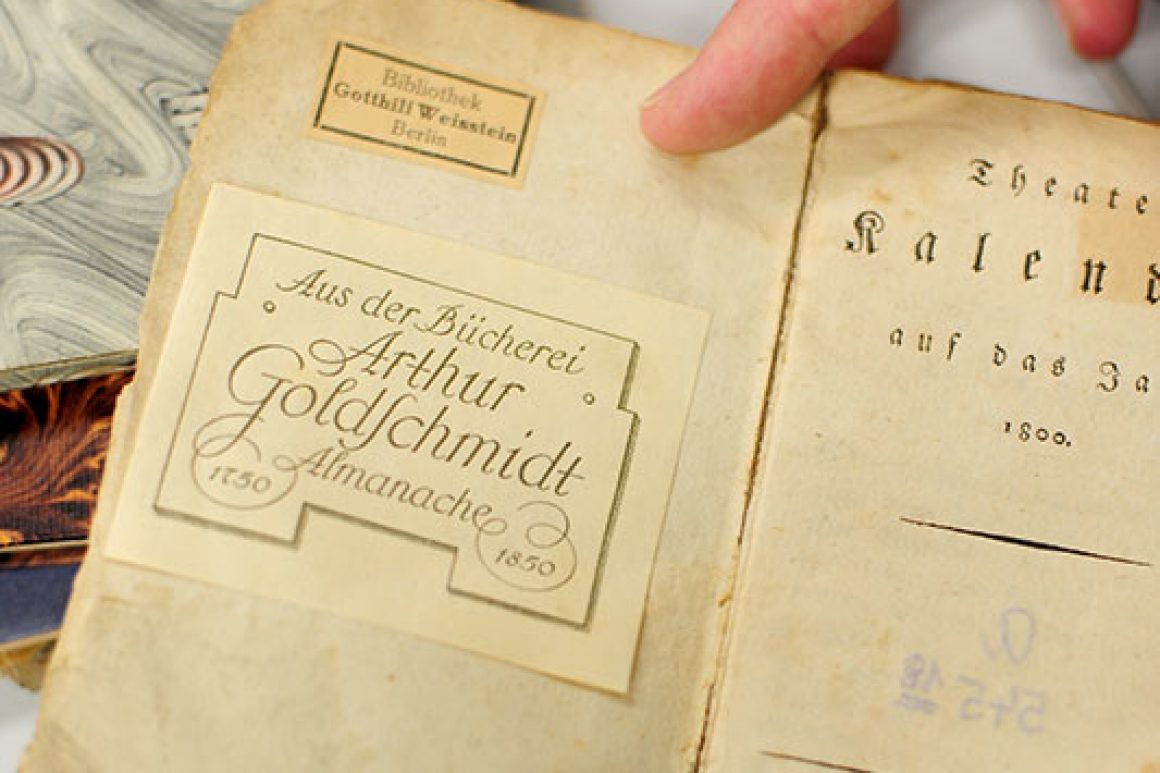

erben Was diesen Fall zusätzlich heikel macht, erklärt Jelena Wachowski, die Juristin im Provenienzrecherche-Team der Klassik-Stiftung. »Wir haben hier eine Vermutung, die zugunsten eines Verfolgten etabliert wird und möglicherweise in diesem besonderen Fall zulasten eines anderen Verfolgten angewendet werden muss.« Denn: Ein weiterer Bereich der Weißstein-Bibliothek wurde von Arthur Goldschmidt gekauft – vermutlich auch über Martin Breslauer. Der Antiquar, der die Bücher verkaufte, war selbst Verfolgter des NS-Regimes. Als er fliehen musste, hat er Teile der Bibliothek zurücklassen müssen. Und das ist die große Frage: Wer – als Juden verfolgt waren alle drei Personen – ist jetzt der Anspruchsberechtigte?

Nicht alle Fälle sind so kompliziert wie dieser. Andererseits ist es oft nicht so leicht, Herkunft und Weg eines Buches zu rekonstruieren. »Wir schauen nicht nur die Zugangsbücher und Inventare der Bibliothek an, sondern sehen auch Korrespondenz- und Verwaltungsakten ein und Rechnungsbücher durch«, beschreibt Rüdiger Haufe seine Arbeit. »Der nächste Schritt ist dann immer die Autopsie: Wir schauen uns die Bücher genau an und suchen dort nach weiteren Spuren; häufig reicht das schon, um sich auf die Suche nach den Erben zu begeben. In vielen Fällen ist es aber auch so, dass wir noch andere Quellen erschließen müssen. Wir sehen uns, wenn das möglich ist, die Aktenüberlieferungen der Händler an.«

Und wenn schließlich feststeht, wem das Buch, das Gemälde, die Handschrift ursprünglich gehört hat, kommt die Justiziarin Jelena Wachowski ins Spiel. Dann geht es darum, die Erben zu finden. »Es gibt Fälle, da hat sich die Rechtsnachfolge tatsächlich über die Jahre hinweg und über die verschiedenen Familienstränge sehr kompliziert entwickelt. In anderen Fällen ist mitunter gar niemand mehr zu ermitteln«, weiß die Juristin. »Dann muss man unter Umständen mit der Commission for Looted Art und mit den deutschen Nachlassgerichten kooperieren, Archivgut durchsehen, damit man gegebenenfalls die Destination einer Ausreise nachverfolgen kann. Das kann sich dann unter Umständen im schlimmsten Fall über Jahre hinziehen.«

Trotz all dieser Komplikationen kommt die Erbenermittlung in Weimar in Gang. Einiges wurde bereits zurückgegeben; andere Erben verkaufen die restituierten Stücke lieber zurück an die Klassik-Stiftung, die sie dann – diesmal mit gutem Gewissen – behalten kann. Die Entscheidung über die Art und Weise der Restitution obliegt einzig und allein den rechtmäßigen Erben.

rückseite Nicht nur die Herkunft von Büchern wird in Weimar nachverfolgt. Im Goethe-Nationalmuseum ist Heike Krokowski für Provenienzrecherche zuständig. Gerade wurde aus dem Depot ein Bild angeliefert, das als NS-Raubgut identifiziert wurde. Ein kleines Ölgemälde, fast quadratisch: zwei Männer, einer mit Cello, der andere mit Geige. Es könnten auch ein Cello und ein kleiner Kontrabass sein.

Doch für Heike Krokowski ist die Vorderseite zweitrangig: »Ganz wichtig, gerade bei Gemälden, ist, dass man sich die Rückseiten anschaut. Dort kann man häufig Hinweise finden auf ehemaligen Besitz, auf ehemalige Ausstellungen.« In diesem Fall ist es eine Inventarnummer. »Genau unter dieser Nummer ist im Zugangs- beziehungsweise Inventarbuch der staatlichen Kunstsammlungen vermerkt, dass das Bild 1944 über das Weimarer Finanzamt aus dem Besitz des verstorbenen Malers Fritz Fleischer in die Kunstsammlungen gekommen ist.«

Der Hinweis auf das Finanzamt war für Krokowski Grund für einen Anfangsverdacht. Zu Recht: »Die weiteren Recherchen ergaben, dass das Gemälde aus dem Besitz der Witwe von Fritz Fleischer kommt, Jenny Fleischer. Jenny Fleischer beging 1942 angesichts der drohenden Deportation Selbstmord. Danach wurde ihr Besitz durch die Finanzbehörden eingezogen und zum Teil versteigert, zum Teil direkt an bestimmte Institutionen weitergegeben.«

Jenny Fleischer war zum Zeitpunkt ihres Selbstmords 78 Jahre alt. Ihre Nichte ging mit ihr in den Tod. Zu ihren Erben gibt es eine Spur. Ein Neffe ist in den 70er-Jahren aus der DDR in den Westen ausgereist. Nach ihm und seinen Nachfahren suchen jetzt die Weimarer Provenienzforscher. Viel Zeit haben sie nicht. Im September 2015 werden die befristeten Stellen der vier Provenienzforscher auslaufen. Dann werden sie, wenn alles gut geht, die Einlieferungsjahre 1933 bis 1939 durchsucht haben.

moral Spektakuläre Fälle wie das Kirchner-Gemälde »Berliner Straßenszene«, das 2006 vom Berliner Brücke-Museum an die Erben der früheren jüdischen Besitzerin zurückgegeben wurde, bestimmen das Bild der Restitution in der Öffentlichkeit. Die Normalität sind Bücher wie die im Tiefenmagazin der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar. Massenware, billig zu beschaffen.

Aber für Hellmut Seemann deshalb kein Deut weniger wichtig. Der Präsident der Klassik-Stiftung Weimar sieht sich und seine Kollegen moralisch gefordert. »Ich glaube, wir müssen verstehen, dass Kulturinstitute mit der Frage zu tun haben: Wie gehen wir mit Geschichte um? Und deswegen können wir in solchen Instituten nicht zulassen, was man im Familienleben vielleicht akzeptieren kann: ›Das Glas hat der Opa aus Russland mitgebracht ...‹ Das gibt es sehr oft in deutschen Häusern; in deutschen Museen darf es das nicht geben.«

Der Autor ist Landeskorrespondent Thüringen des Deutschlandradios.