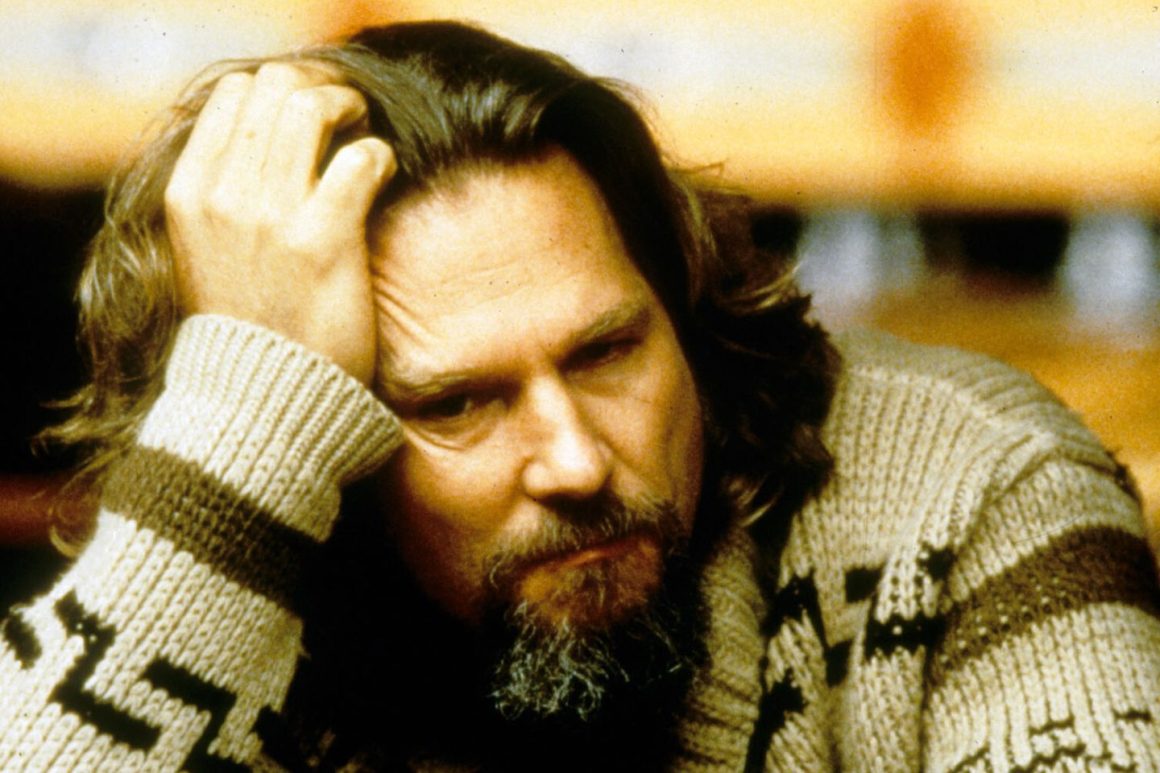

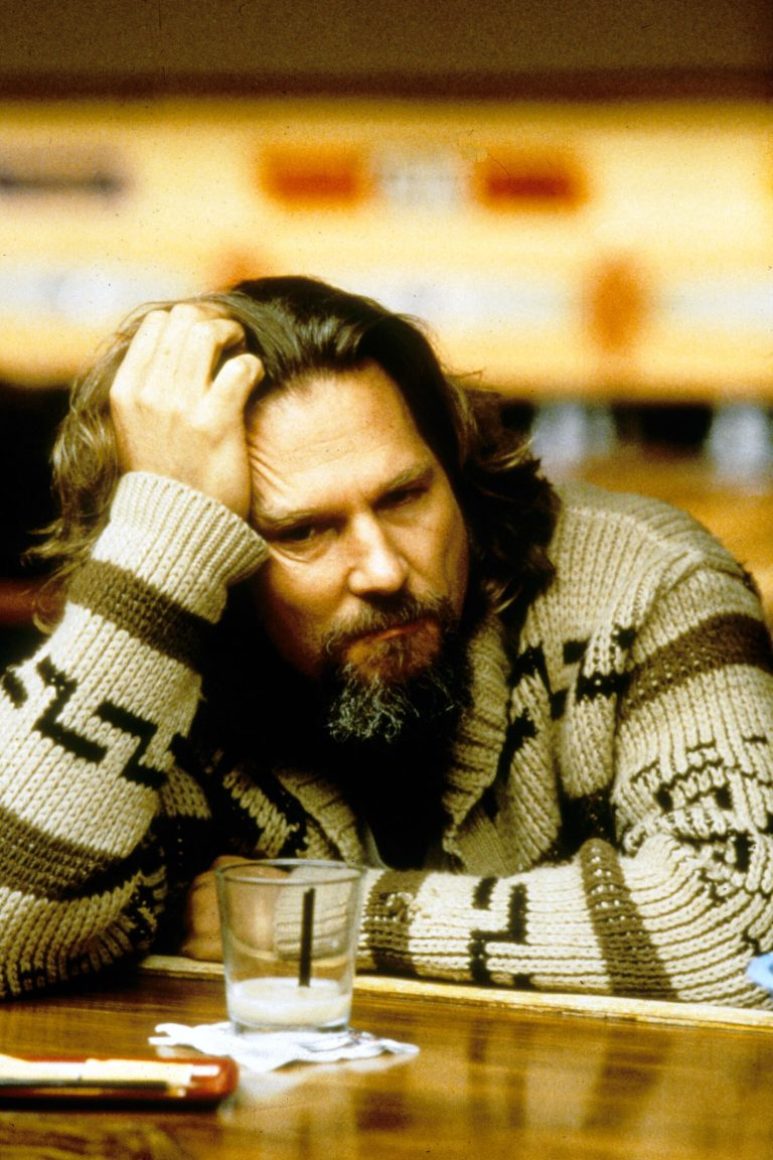

Nein, berühmt werden wollte er seltsamerweise nicht wirklich. Doch dafür hatte er seine Gründe. Und so trat er immer mit gemischten Gefühlen vor die Kamera. Doch dann schrieben ihm die Coen-Brüder »The Big Lebowski« auf den Leib, den tranigen Charakter eines anarchischen Späthippies. Der avancierte zur ikonischen Kultfigur und bescherte dem damals schon über 50-jährigen Hollywood-Schauspielers Jeff Bridges späten Starruhm.

In seinem Film blickt der Franzose Charles-Antoine de Rouvre, bekannt durch seine Porträts berühmter Darsteller, auf die Biografie eines Menschen, der in die Kunst hineingeboren wurde und es eigentlich nicht besser haben konnte. Seine Mutter Dorothy war eine respektable Schauspielerin, wurde aber in literarischen Kreisen auch für ihre Gedichte geschätzt. Bekannter noch war sein Vater Lloyd, der unter anderem eine wichtige Nebenrolle in »Zwölf Uhr mittags« spielte, dem wohl bekanntesten Western überhaupt.

Frühzeitig schon führten die Eltern ihren 1949 geborenen Sohn an die Schauspielerei heran. Seinen ersten Leinwandauftritt hatte er tatsächlich bereits als Säugling. Doch genau aus dieser Erwartungshaltung der Eltern, so zeigt die Dokumentation, baute sich für den eher introvertierten Jungen ein gigantischer Druck auf. Die Fußstapfen, in die er treten musste, waren übergroß. Würde er den Anforderungen jemals gerecht werden?

Mangelnde Begeisterung

Seine erste richtige Filmrolle spielt er bereits Ende der 1960er Jahre. Gewiss, für Peter Bogdanovichs »Die letzte Vorstellung« (1971) und später für John Carpenters »Star Man« (1984) erhielt er sogar Oscarnominierungen. Obwohl er häufig vor der Kamera stand, kam seine Karriere aber nicht wirklich in Gang. Dabei reihte er höchst unterschiedliche Rollen aneinander.

Seine Performance wurde jeweils gewürdigt. Im Unterschied aber zu Akteuren wie Dustin Hoffman und Robert de Niro hinterließ Jeff Bridges trotz glaubwürdiger Darstellungen zunächst keinen prägenden Eindruck. Darin drückte sich offenbar eine Art von Methodik aus. Denn ein Star wollte er, wie es scheint, nicht werden. Die Dokumentation erinnert daran, dass der damals 24-Jährige fest entschlossen war, sein Engagement bei Michael Ciminos Filmdebüt »Die Letzten beißen die Hunde« (1974) zu kündigen.

Das von ihm Geforderte traute er sich oftmals gar nicht zu. Ja, es fehlte ihm schlichtweg die Begeisterung für den Schauspielerberuf, den er zunächst nur aus wirtschaftlichen Gründen akzeptierte. »Die meisten Kinder«, so Jeff Bridges rückblickend, »wollen nicht das, was ihre Eltern wollen. Man will seinen eigenen Traum verwirklichen. Also habe ich mich lange gesträubt«. Wohler fühlte Bridges sich als Bildhauer, Musiker und Fotograf. Die Dokumentation wirft aufschlussreiche Blicke auf einen seiner Bildbände, in denen er bemerkenswerte Set-Fotografien veröffentlichte.

Idolisierung eines Schlaffis

Das alles änderte sich 1998, als die Coen-Brüder anriefen und sagten: »Wir haben eine Rolle für dich«. Die Figur des kiffenden Losers, der mit Bademantel, Boxershorts und Gummischlappen im Supermarkt eine Tüte Milch kauft und dann mit einem Scheck bezahlt, hatten ihm die profilierten Arthouse-Regisseure millimetergenau auf den Leib geschrieben. Mit dieser unwiderstehlichen Idolisierung eines Schlaffis, der sich »The Dude« nennt und überall durchwurschtelt, zeichneten die Coens die eingefleischte Verweigerungshaltung eines aus der Zeit gefallenen Späthippies. Erstmals in seiner Karriere vermochte Jeff Bridges sich mit einer Rolle voll und ganz zu identifizieren. Auch die schrille Kleidung dieses Paradiesvogels stammt teilweise aus seiner privaten Garderobe.

Diese Identifizierung überrascht schon ein wenig. Denn privat ist Jeff Bridges alles andere als ein Chaot und Traumtänzer. Im Gegensatz zu zahlreichen Kollegen fiel er in seiner jahrzehntelangen Karriere nie durch Skandale auf. Er ist ein solider Ehemann, der seit 1977 mit Susan Geston verheiratet ist und mit ihr drei Kinder hat.

Cooler Gegenentwurf zur Leistungsgesellschaft

Trotzdem fühlte Jeff Bridges eine tiefe Seelenverwandtschaft zu diesem Antihelden aus »The Big Lebowski«. Und so legte er in diese Rolle alles hinein, und alles kam zurück: »Der Dude hat den Mythos Jeff Bridges genauso geschaffen wie Jeff Bridges den Mythos des Dude«. Mit seiner Verkörperung eines coolen Gegenentwurfs zur Leistungsgesellschaft und seiner tranceartigen Entschleunigung - dem »Dudeism« - schuf der Darsteller eine ikonische Identifikationsfigur für den Zeitgeist der späten 1990er Jahre.

Schade nur, dass die eigentlich recht informative und sehenswerte Dokumentation nur einen vergleichsweise kurzen Blick auf den bizarren Kosmos von »The Big Lebowski« wirft. Denn wenn es um Jeff Bridges geht, dann geht es ja im Wesentlichen um diese eine liebenswürdige Rolle: um den trägen Hedonismus eines tiefenentspannten Typen, der, wie viele andere Männer aus dem Coen-Universum, nicht erwachsen werden will, und der mit dem Realitätsprinzip im permanenten Clinch liegt. Ein ewiger Kindskopf, dem - wie eine geniale Traumsequenz zeigt - Frauen schon ein wenig unheimlich sind.

»Jeff Bridges und «The Dude». Coole Aura, später Ruhm« ist ein dicht geschnürtes Info-Paket über einen Ausnahme-Darsteller, dessen Befreiungsschlag mit »The Big Lebowski« den Weg zu einer zweiten Karriere - und 2010 schließlich den Weg für den Oscar für »Crazy Heart« ebnete. Wohl nicht zufällig ist auch dieser Film weniger bekannt als »The Big Lebowski«, mit dem Jeff Bridges der Figur des »Slackers« - der ziellos und ohne Ambitionen durchs Leben treibt - ein Denkmal setzte.

»Jeff Bridges und ‚The Dude‘. Coole Aura, später Ruhm«, Regie: Charles-Antoine de Rouvre, Arte, 20. Juli, 22.05 Uhr.