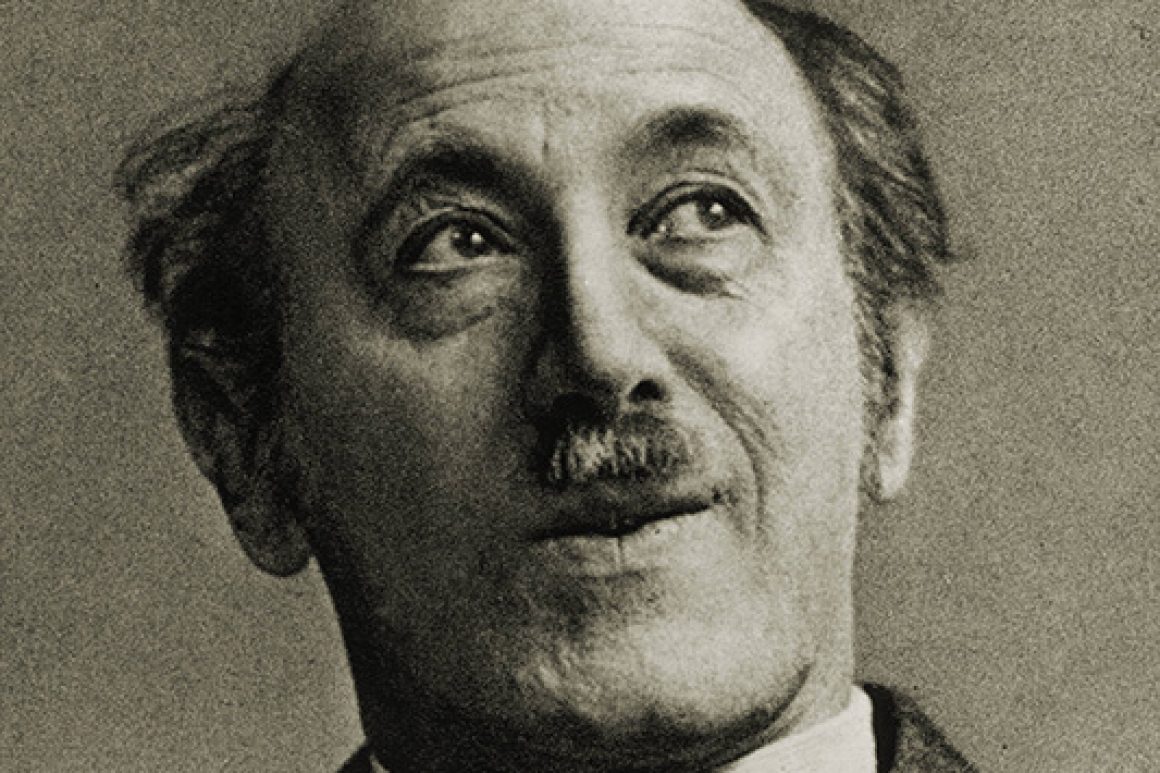

Was kennzeichnet einen Kritiker? Für Alfred Kerr vor allem eines: der nicht zu unterdrückende Drang, angesichts künstlerischer Gestaltungen »zu preisen oder zu rülpsen«. In Kerr muss dieser Drang besonders groß gewesen sein. 1867 in Breslau als Sohn des jüdischen Weinhändlers Emanuel Kempner und seiner Frau Helene geboren, wurde Kerr schon vor 1900 zum bedeutendsten (und meistgehassten) deutschen Theaterkritiker. Ein Rang, den er bis zu seiner Flucht aus Nazideutschland 1933 an keinen seiner Konkurrenten mehr abgab, mochten sie nun Maximilian Harden, Siegfried Jacobsohn, Herbert Ihering oder Kurt Tucholsky heißen.

Von heute aus gesehen muss man über diesen Marcel Reich-Ranicki des Kaiserreichs und der Weimarer Republik sogar sagen: Eigentlich sind alle Texte Kerrs, nicht nur seine Zighundert Theaterkritiken, sondern auch seine zahllosen Essays, Gedichte, Reiseberichte oder seine von Günther Rühle wiederentdeckten Plauderbriefe aus Berlin für die »Breslauer Zeitung« (erschienen 1997 unter dem Titel Wo liegt Berlin?) als »Quittungen für Erlebtes« zu betrachten. Und sein Gesamtwerk damit »ein großer Lebensbericht«, wie Deborah Vietor-Engländer resümiert.

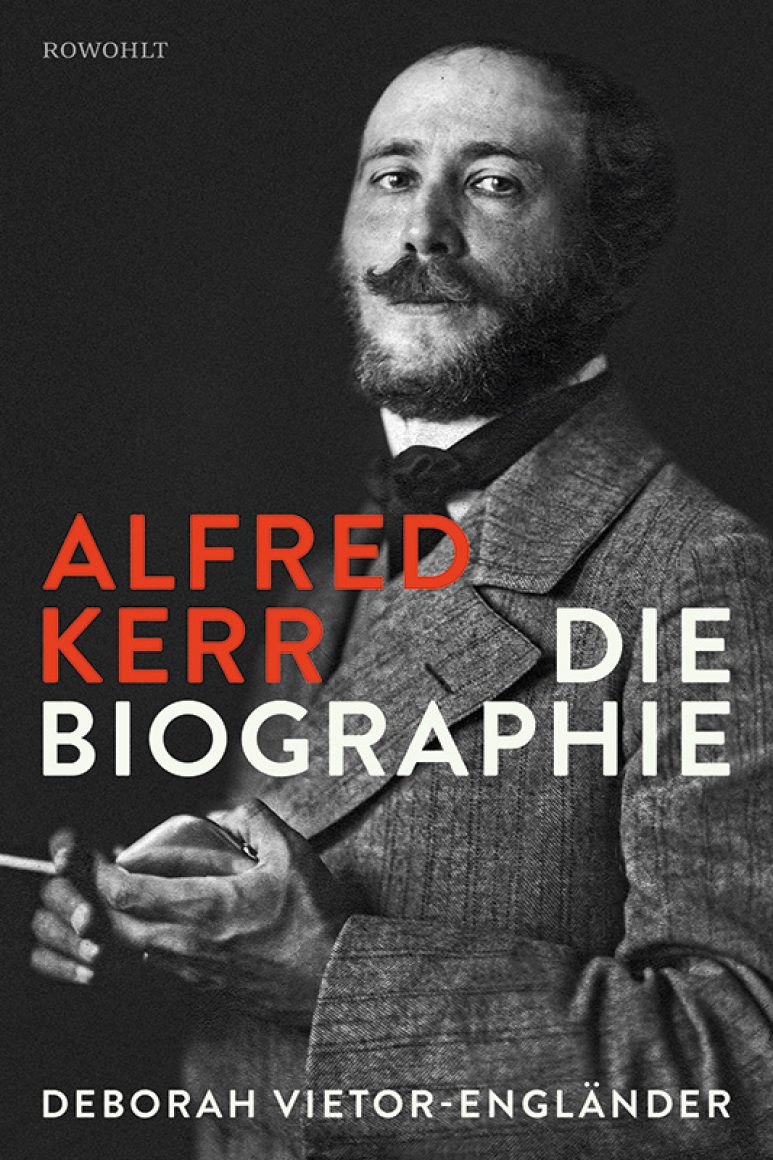

Die Mitherausgeberin der Kerr-Werkausgabe, Jahrgang 1946, hat mit der nun bei Rowohlt erschienenen Biografie dieses Kritikers die Ergebnisse ihrer jahrzehntelangen Kerr-Forschungen vorgelegt. Das Ergebnis ist ein 700-Seiten-Ziegel, ebenso elegant geschrieben wie monumental. Deborah Vietor-Engländers These, Alfred Kerrs Texte seien als »Seiten eines lebenslang geführten Tagebuchs« zu betrachten, leuchtet schon deshalb ein, weil Kerr nie ein Problem damit hatte, »ich« zu sagen: »Nur wer die Gähnsucht kennt, weiß, was ich leide« – so gnadenlos subjektiv und respektlos begann etwa einer seiner vielen Verrisse von Brecht-Stücken.

streitlust Es war die Mischung aus Selbstbewusstsein, Streitlust und Sprachmächtigkeit, die Publikum wie Literaturbetrieb schon in den 1890er-Jahren sofort aufhorchen ließ (überliefert ist ein Fanbrief des alten Fontane an Kerrs damalige Redaktion, für den jungen Kritiker eine Art Ritterschlag) – und recht bald schon polarisierte. Man liebte oder man hasste Kerr, dazwischen gab es nichts, wie ja auch Kerr selbst ein großer Liebender und Hasser war.

Einer, der beide Seiten kennenlernte, war Gerhart Hauptmann: Kerr hatte den jungen Dramatiker mitentdeckt, hatte ihm unermüdlich den Weg gebahnt, als sich der Naturalismus gegen ein ignorantes Bildungsbürgertum erst durchsetzen musste. Noch 1932, zu den nationalen Feierlichkeiten zum 70. Geburtstag des Nobelpreisträgers, sprach Kerr vom tiefen Glück, noch einmal wie damals »Zeugnis ablegen zu können für dich, Gerhart Hauptmann«.

Nur ein Jahr später allerdings verhängte der ins Exil geflohene Kritiker über seinen langjährigen Schützling, weil der sich mit den neuen Verhältnissen umgehend arrangiert hatte, einen Fluch von alttestamentlicher Unerbittlichkeit: »Es gibt seit gestern keine Gemeinschaft zwischen mir und ihm, nicht im Leben und nicht im Tod. Ich kenne diesen Feigling nicht. Dornen sollen wachsen, wo er noch hinwankt. Und das Bewusstsein der Schande soll ihn würgen in jedem Augenblick. Hauptmann, Gerhart, ist ehrlos geworden.«

Aus Vietor-Engländers Biografie kann man erfahren, wie sich Hauptmann daraufhin in seinem Tagebuch über Kerr ausließ, seinen jahrzehntelangen Förderer, gewissermaßen auf der Höhe der Zeit, als »Ghettojuden«, »Schmeißfliege« und »Parasiten« beschimpfte. Vieles an Kerr sei ihm seit jeher »peinlich« und »ekelhaft« gewesen, notierte Hauptmann, »und es wäre auch eine Parallele im Deutschen nicht möglich«.

Warum die Nazis – vor denen Kerr früher als die meisten anderen gewarnt, die er als »Knoten« oder »Frühstufigste« verspottet hatte (weshalb er ab Herbst 1931 unter Polizeischutz zum Berliner Funkhaus gefahren werden musste) – den Kritiker besonders hassten: Für ihn war es selbstverständlich, Jude und Deutscher zu sein. Und mochte für ihn das Judentum als Religion auch keine große Rolle gespielt haben, war Kerr zudem ein sehr selbstbewusster Jude, wie seine Biografin betont. Schon 1903 wurde dem Kritiker eine Palästinareise zur Offenbarung, ließ ihn sich als eine Art Erbe des »Fabelvolkes« fühlen: »Ich bin ja nach den Martern der Jahrtausende heut auch heiter geworden. Und schlage die Harfe, wie keiner sie schlug seitdem. Weiß hebräisch nicht zehn Worte. Dennoch klingt in mir der Klang: der gedrängten Symmetrie; der Vaterschaft; Gottes.«

witz Nur Verachtung hatte Kerr für Juden übrig, die sich taufen ließen oder gar, wie sein Freund Walther Rathenau, vom blonden Germanentum träumten. Kerr, so Vietor-Engländer, habe zu jener Generation junger jüdischer Intellektueller gehört, die von dem Ehrgeiz geprägt gewesen sei, »die zu erreichende Freiheit auch durch sich selbst darzustellen«: mit dem unbändigen Drang zur Öffentlichkeit einerseits und der unstillbaren Lust, das Leben zu leben und zu erfahren, andererseits.

Letztere manifestierte sich bei Kerr in immer neuen Reisen und Liebesgeschichten. Ein »Lebensfüllesammler« sei Kerr gewesen, resümiert die Biografin daher treffend, gesegnet mit der Gabe, noch den größten Schicksalsschlägen »die Seligkeit des Daseins entgegenzuhalten«.

Das half ihm etwa 1918, den Verlust seiner über alles geliebten jungen Gattin Inge zu verwinden, die nach nur drei Monaten Ehe an der Spanischen Grippe gestorben war – und keine zwei Jahre später als 53-Jähriger erneut eine drei Jahrzehnte jüngere Frau zu heiraten. Noch auf dem Sterbebett erfreute sich Kerr, nachdem er 1948 bei einem Besuch in Hamburg einen Schlaganfall erlitt, am Anblick der üppigen blonden Krankenschwestern.

Im Krankenhaus flachste er mit Blick auf seinen Zusammenbruch – wie seine heute 93-jährige Tochter Judith Kerr im Interview mit dieser Zeitung einmal berichtete – über die Aufführung von Romeo und Julia, die er am Abend zuvor gesehen hatte: »Das Stück war schlecht, aber so schlecht war es dann doch nicht!«

Deborah Vietor-Engländer: »Alfred Kerr. Die Biographie«, Rowohlt, Reinbek 2016, 720 S., 29,95 €