Für die einen ist er der letzte Vertreter der alten »Frankfurter Schule«, also jener Gruppe von Philosophen und Soziologen aus dem Umfeld des 1923 gegründeten Instituts für Sozialwissenschaften, die wie keine andere die Debatten im westlichen Nachkriegsdeutschland geprägt hat. Für die anderen dagegen gilt er eher als ihr Verräter.

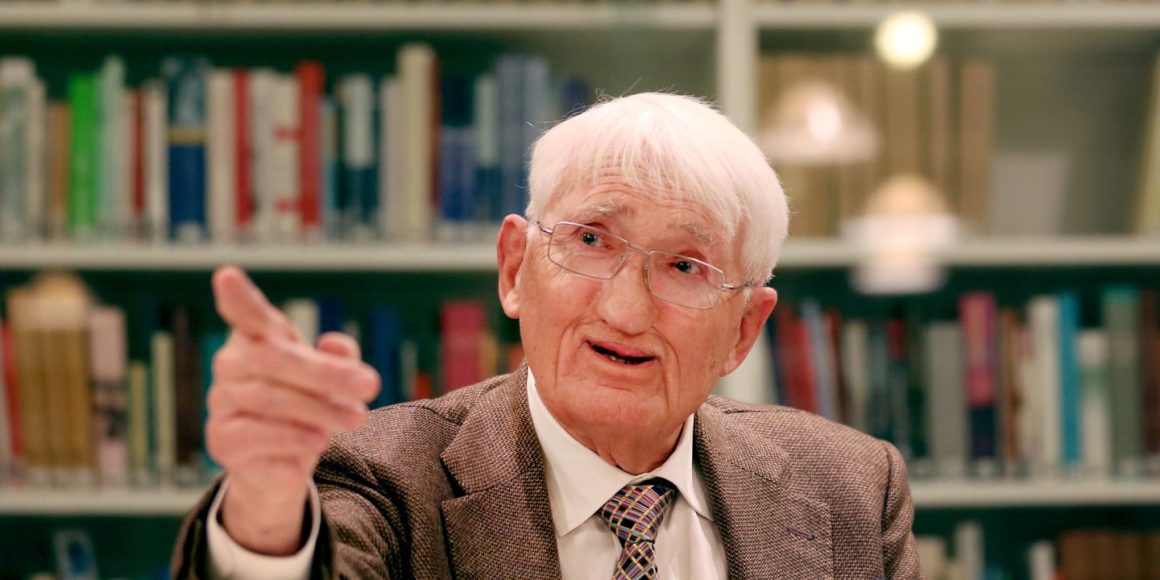

Die Rede ist von Jürgen Habermas, der 1929 in Düsseldorf geboren wurde und – so jedenfalls stand es in seinem Abiturzeugnis – eigentlich Journalist werden wollte. Bekanntermaßen kam es anders. Erst arbeitete er als Forschungsassistent bei Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, dann kamen Habilitation und Lehraufträge. Einer seiner prominentesten Hörer in den Vorlesungen: der spätere Bundesaußenminister Joschka Fischer. Dieser Tage nun feiert Habermas seinen 95. Geburtstag.

Doch selbst im hohen Alter äußert sich der Philosoph zu aktuellen Ereignissen, scheut weiterhin nicht die Debatte – so wie im November 2023, nur wenige Wochen nach den Ereignissen vom 7. Oktober. »Grundsätze der Solidarität« heißt ein Positionspapier, das Habermas gemeinsam mit den Politikwissenschaftlern Nicole Deitelhoff und Rainer Forst sowie dem Rechtsphilosophen Klaus Günther verfasst hatte.

Man wollte damit auf die einsetzende »Kaskade von moralisch-politischen Stellungnahmen und Demonstrationen« reagieren und unverrückbare Eckpunkte einer »recht verstandenen Solidarität mit Israel und Jüdinnen und Juden in Deutschland« herausarbeiten, die keinesfalls infrage gestellt werden sollten.

Den bereits im Herbst erhobenen Vorwürfen, Israel begehe einen Genozid, erteilten sie darin eine deutliche Absage. Sehr wohl aber stehe hinter dem Massaker der Hamas die Absicht, »jüdisches Leben generell zu vernichten«. Ferner schreiben sie: »Insbesondere rechtfertigt das Vorgehen Israels in keiner Weise antisemitische Reaktionen, erst recht nicht in Deutschland.« Klare Worte, die man gerne öfters gehört hätte.

Doch sofort kam Widerspruch. 107 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterzeichneten eine Gegenerklärung. Sie warfen dem Universalisten Habermas unter anderem vor, universalistische Leerstellen zu haben, weil seine Sorge um die Menschenwürde die palästinensischen Zivilisten ausblende, geschweige denn die sogenannte Islamophobie in Deutschland als Problem benenne. »Für mich ist die ‚Frankfurter Schule‘ gestorben«, echauffierte sich ebenfalls Paolo Becchi, Professor für Rechtsphilosophie an der Universität von Genua, in der »Berliner Zeitung« und attestierte Habermas sogar den Verrat am »Grundsatz der Menschenwürde«.

Kritiker deutscher Nachkriegskontinuitäten

Dabei sind kontroverse Themen für Habermas nichts Neues. Bereits 1986 reagierte er auf den Versuch des Historikers Ernst Nolte, die Singularität der Schoa infrage zu stellen und sie als »asiatische Tat« mit den Verbrechen des Stalinismus zu vergleichen – Stichwort Historikerstreit. »Eine Art Schadensabwicklung – Die apologetischen Tendenzen in der deutschen Zeitgeschichtsschreibung« lautete damals der Titel seiner Intervention. Der Philosoph Habermas kritisierte prominente Historiker, und eröffnete so eine Debatte, die bis heute nachhallt.

Schon 1953 skandalisierte Habermas in einem Beitrag für die »Frankfurter Allgemeine Zeitung« nachkriegsdeutsche Kontinuitäten. Anlass war das gerade erschienene Buch Einführung in die Metaphysik des Philosophen Martin Heidegger, in dem dieser weiterhin von der »inneren Wahrheit und Größe« des Nationalsozialismus schwadronierte. »Hatten wir nicht acht Jahre Zeit seither, das Risiko der Auseinandersetzung mit dem, was war, was wir waren, einzugehen?«, fragte Habermas damals und lieferte die Erklärung gleich mit. »Statt dessen betreibt die Masse der Bevölkerung, voran die Verantwortlichen von einst und jetzt, die fortgesetzte Rehabilitation.«

Auch steht der Name Habermas stellvertretend für manche Entwicklungen und Brüche, die viele Vertreter der progressiven Milieus seiner Generation in den späten 1960er Jahren und danach durchlebten. Selbst ein entschiedener Gegner des Krieges der Vereinigten Staaten in Vietnam kritisierte er jedoch bald schon die antiamerikanischen Proteste der APO-Studenten, warnte nach der Ermordung des Studenten Benno Ohnesorg durch einen Polizisten und den daraufhin laut werdenden Forderungen nach »Aktionen« vor einem drohenden »Linksfaschismus«.

Damit machte er sich in manchen studentischen Zirkeln seiner Zeit recht schnell unbeliebt, galt vielen als zu angepasst. Konservative Beobachter der Ereignisse irritierte er aber gleichfalls durch seine Interventionen, passte nicht in das Feindbild des »linken Professors«.

Für seine Gegner war Habermas ein »Scheißliberaler«

So sprach sich Habermas beispielsweise nach der Besetzung Kuwaits durch Saddam Hussein im Jahr 1990 für ein militärisches Vorgehen gegen den Irak aus und unterstützte den Nato-Kampfeinsatz im Kosovo gegen das Regime von Slobodan Miloševic.

»Die terroristische Zweckentfremdung staatlicher Gewalt verwandelt den klassischen Bürgerkrieg in ein Massenverbrechen«, so seine Begründung. »Wenn es gar nicht anders geht, müssen demokratische Nachbarn zur völkerrechtlich legitimierten Nothilfe eilen dürfen.«

Den Irakkrieg nur wenige Jahre später lehnte er dagegen wieder ab. Dass Habermas aufgrund seiner Positionen sowohl im rechtskonservativen Spektrum als auch bei vielen radikalen Linken aneckte und manchmal deshalb zur Persona non grata wurde, darf im Nachhinein nur als Auszeichnung verstanden werden. Die oftmals von seinen Gegnern benutzte Bezeichnung »Scheißliberaler« hat er sich im wahrsten Sinne des Wortes also sauber erarbeitet.

Produktiv blieb Habermas bis jetzt – so erschien 2019 seine opulentes 1775 Seiten-Opus Auch eine Geschichte der Philosophie, ein Gesprächsband mit seinen Biografen Stefan Müller-Doohm und dem Philosophen Roman Yos steht kurz vor der Veröffentlichung. Zu Corona oder dem Krieg in der Ukraine meldete er sich ebenfalls mehrfach publizistisch zu Wort. Doch mit öffentlichen Auftritten hält er sich altersbedingt nun eher zurück. Mit 95 darf es ja gerne ein wenig ruhiger zugehen. Für den Lärm sorgen ohnehin die anderen.