Wie Petra Cimpová in ihrer Arbeit über Hebräische und jiddische Ausdrücke in der deutschen Sprache (Brno 2015) referierte, schätzt man, »dass der aktive Wortschatz im Deutschen über 1000 Redewendungen und Wörter enthält, die jiddisch-hebräischen Ursprungs sind«.

Auf eine Gruppe hat sie nicht hingewiesen – die Vornamen. Dabei hatte schon Kurt Tucholsky am 20. November 1913 (unter dem Pseudonym Theobald Tiger) in Die Schaubühne Nr. 47 geschrieben: »Der Name ist’s, der Menschen zieret, weil er das Erdenpack sortieret – bist du auch dämlich, schief und krumm: Du bist ein Individuum.«

MÄNNLICH Zunächst zu männlichen Vornamen: Der Vorname eines Menschen ist der Teil des Namens, der nicht die Zugehörigkeit zu einer Familie ausdrückt, sondern ihn oder sie individuell identifiziert. Eine erhebliche Anzahl der uns im deutschen Sprachraum begegnenden Vornamen ist hebräischer oder zuweilen aramäischer Herkunft.

Das fällt prima facie durch die biblischen Anklänge sehr deutlich auf bei zwei männlichen Beispielen: bei »Adam« (hebräisch »Mensch«; wörtlich: »der von der Erde – adama – Genommene«) und bei »David« (hebräisch Dawid(h): »der Geliebte/Liebling/(Gottes)«.

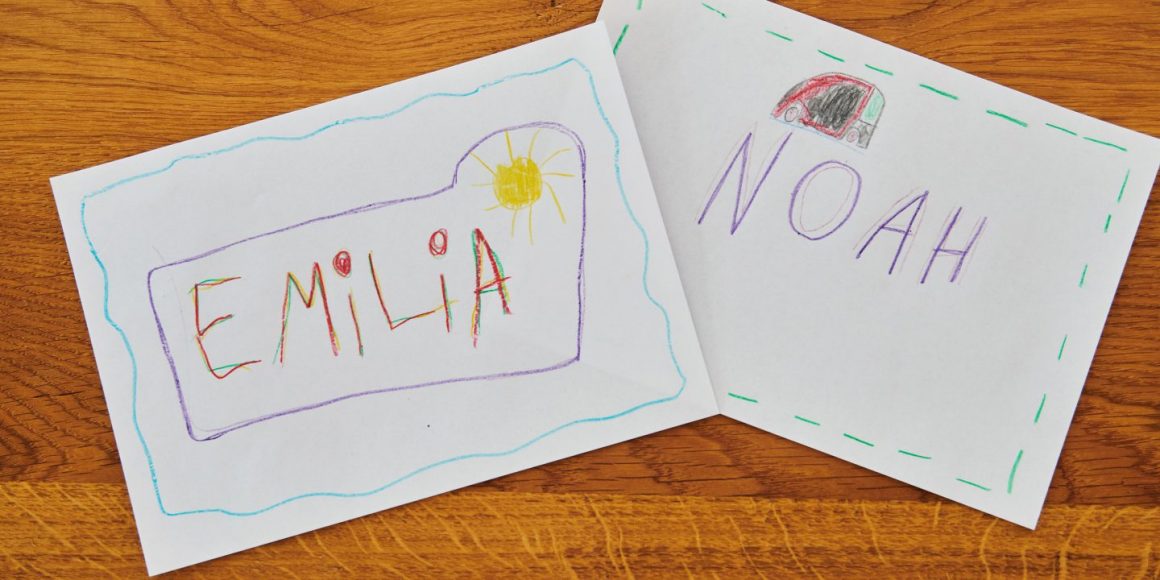

Wie auf der vom Hamburger Medienunternehmen Gruner + Jahr betriebenen Internetseite »Vorname.com« vermerkt ist, gehörte Letzterer besonders im Jahr 2004 zu den beliebtesten männlichen Vornamen in Deutschland. Vor wenigen Wochen wies die Deutsche Presse-Agentur (dpa) in einer auch in dieser Zeitung am 10. Mai online zitierten Meldung der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) darauf hin, »Noah« sei seit 2019 »der beliebteste Jungenname«. Vorname.com ergänzte mit der Etymologie: Der Name wird vom hebräischen »noach« (= ausruhen, beruhigen) abgeleitet und bedeutet in etwa »Beruhige dich!« beziehungsweise »der Trostbringer«.

BIBLISCH Doch selbst wenn biblische Bezüge hergestellt werden, sind sich heute oft nur die wenigsten Sprachbenutzer, vielfach nicht einmal die heutigen Namensträger selbst, der Ursprungsbedeutungen bewusst. Das gilt zum Beispiel für die nachfolgenden Bildungen: »Bartholomäus« und seine Variante »Barthel« (aramäisch »Sohn des Tolmai«, des Furchenziehers); »Benjamin« (der jüngste Sohn Jakobs und somit auch der Name eines der zwölf Stämme Israels, hebräisch »Sohn meiner rechten Hand«/»Glückskind«/»Sohn des Glücks«/»Sohn des Trostes«); »Gabriel« (hebräisch »Gott ist mein Held«/»Mann Gottes«); »Johannes« (hebräisch Jochanan: »der Ewige/JHWH ist gnädig«/»der Ewige hat Gnade erwiesen«); »Emanuel« (hebräisch Immanu’el: »Gott ist mit uns«); »Joachim« (hebräisch Jojachin: »der Ewige/JHWH hat befestigt«); »Jonas« (hebräisch Jona = »die Taube«; »der Friedliebende«); »Michael« (hebräisch »Wer ist wie Gott?« im Sinne von »Keiner ist wie Gott«) und »Thomas« (aramäisch »te’oma«: »Zwilling«).

»Daniel« (hebräisch »Gott ist/sei mein Richter«) war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland kaum verbreitet, seine Popularität wuchs damals jedoch ab den 50er-Jahren; von der Mitte der 70er-Jahre bis zur Mitte der damaligen 90er-Jahre zählte er mit einigen Unterbrechungen zu den zehn meistvergebenen Jungenvornamen des jeweiligen Jahres, doch seitdem hat seine Beliebtheit deutlich nachgelassen.

WEIBLICH Den männlichen steht eine Reihe weiblicher Vornamen vergleichbarer Herkunft zur Seite, zum Beispiel »Judit(h)« (hebräisch Jehudit = »Judäerin/Frau aus Judäa«/»Jüdin«) und »Debora« (hebräisch Dvora: »die Hummel«, »die Biene«), wozu »Vorname.com« ergänzt: »In der Bibel ist Debora Richterin und Prophetin im alten Israel.«

Recht beliebt sind auch »Rahel/Rachel«: hebräisch in der Bedeutung »Mutterschaf«, die zweite Frau Jakobs und Mutter von Josef und Benjamin) sowie »Tabea« (hergeleitet aus dem aramäischen »Tabitha«, »die Gazelle« – gemäß »Vorname.com« ist sie »eine Christin, die durch Petrus vom Tode erweckt wird«).

Nicht mehr so häufig wie früher hören wir heute »Martha« (hebräisch »die Herrin«/»die Gebieterin«); »Rebekka« (hebräisch Rivka: »die Bestrickende/die Fesselnde/die Wohlgenährte«); »Salome« (eine Parallelbildung zu »Salomo«, hebräisch Schlomo: »der Friedliche«); »Susanne« (hebräisch Schoschana: »die Lilie«) und »Elisabeth« (hebräisch Elischeva = »Schwur Gottes« oder »Mein Gott ist Sieben«, was für die Vollkommenheit steht).