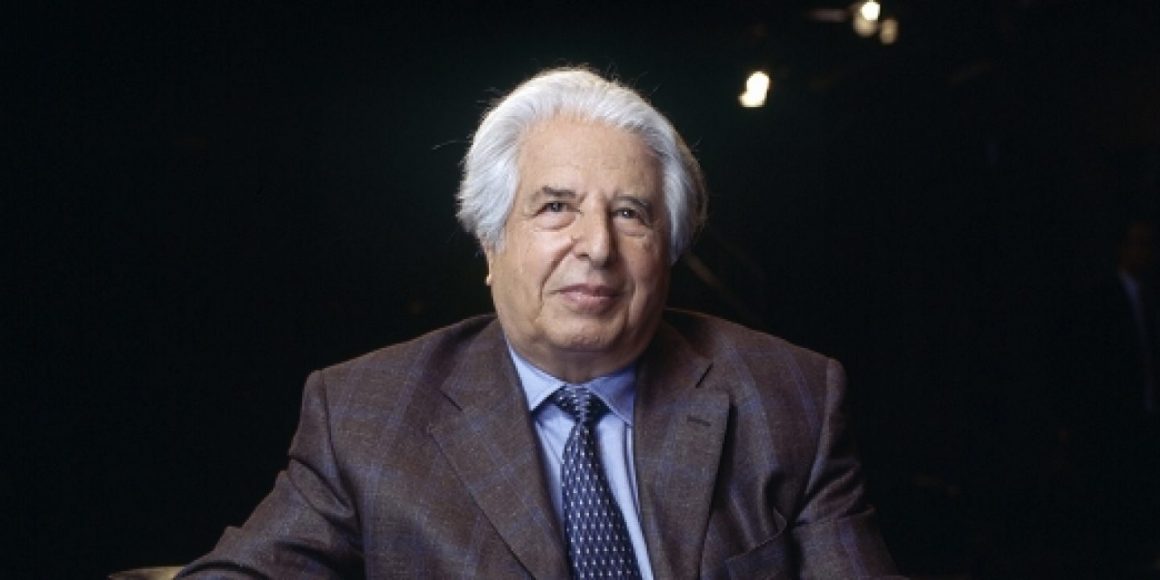

Der Historiker, Autor und Holocaust-Forscher Saul Friedländer begeht heute seinen 85. Geburtstag. Geboren wurde er am 11. Oktober 1932 als Pavel Friedländer in Prag als Sohn deutschsprachiger Eltern. Als er sechs Jahre alt war, flüchtete die Familie nach Frankreich, nachdem Prag im März 1939 von den Deutschen besetzt worden war. Friedländers zweibändiges Hauptwerk Das Dritte Reich und die Juden gilt als Meisterwerk der Geschichtsschreibung. Dafür wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels (2007) und dem Pulitzerpreis (2008).

Saul Friedländers Eltern wurden in Auschwitz ermordet. Er selbst überlebte den Zweiten Weltkrieg unter falschem Namen in einem katholischen Internat in Frankreich. Nach dem Krieg machte er seinen Schulabschluss, begeisterte sich für den Zionismus und ging schließlich nach Israel. Anfang der 50er-Jahre leistete er dort seinen dreijährigen Militärdienst ab und studierte anschließend in Paris und Genf.

Erinnerung Im Wintersemester 1967 nahm er eine Lehrtätigkeit an der Hebräischen Universität Jerusalem auf und war von 1969 bis 1975 Vorsitzender der dortigen Abteilung für Internationale Beziehungen. Ab 1975 lehrte er auch an der Universität Tel Aviv. Seit den 80er-Jahren ist er Professor für Geschichte an der University of California in Los Angeles. Mit dem ersten Teil seiner Autobiografie Wenn die Erinnerung kommt wurde Friedländer 1979 zum Bestsellerautor. Darin blickte er auf seine Kindheit im Schatten des Holocaust zurück.

1982 erschien ein schmales Bändchen mit dem Titel Kitsch und Tod. Der Widerschein des Nazismus. Friedländer unterzog darin den »Widerschein des Nazismus« in Filmen und Büchern als politisch-ästhetisches Phänomen einer kritischen Betrachtung. Es seien vor allem die unterschwelligen Bilder und Phantasmen, denen man sich zuwenden muss, um die Faszination zu begreifen, die vom Nationalsozialismus ausging. Es komme, meint Friedländer, nicht so sehr auf die politischen, ökonomischen und sozialen Umstände an, sondern eher darauf, die »Tiefenstruktur« des Nazismus freizulegen.

Stimmen 1998 erschien Friedländers Opus magnum Das Dritte Reich und die Juden. Deutsche Historiker waren sich einig, dass ihm ein »Meisterwerk der Geschichtsschreibung« (Klaus-Dietmar Henke) gelungen war. Er habe es verstanden, die »Quellen der Täter« ebenso zu berücksichtigen wie die »Stimmen der Opfer«.

Als Friedländer im Oktober 2007 in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen bekam, zitierte er in seiner bewegenden Dankesrede aus Briefen seiner Eltern. Mit seiner Geschichtsschreibung, in deren Mittelpunkt die Opfer stehen, habe er »den Ermordeten die ihnen geraubte Würde zurückgegeben«, befand damals die Friedenspreis-Jury.

2012 veröffentlichte Saul Friedländer eine Studie über Franz Kafka – wie er selbst ein deutschsprachiger jüdischer Schriftsteller aus Prag. Im vergangenen Jahr erschien der zweite Teil von Friedländers Autobiografe Wohin die Erinnerung führt. Darin beschäftigt er sich unter anderem mit der problematischen deutschen Vergangenheitsaufarbeitung. Der Schlagabtausch zwischen Friedländer und Martin Broszat etwa sorgte in den 80er-Jahren für große Aufmerksamkeit. Broszat, damals Direktor des Münchner Instituts für Zeitgeschichte, hatte mit einem im Mai 1985 im »Merkur« veröffentlichten »Plädoyer für eine Historisierung des Nationalsozialismus« eine Kontroverse ausgelöst.

Perspektive Im späteren Briefwechsel des einstigen NSDAP-Mitglieds Broszat und des Schoa-Überlebenden Friedländer wurden die unterschiedlichen Positionen deutlich. Friedländer nahm in dieser Debatte eine explizit »jüdische« Position ein. Er vertrat die Ansicht, die deutsche Geschichtsschreibung müsse nicht nur die deutsche, sondern auch die jüdische Perspektive berücksichtigen.

Friedländer geht davon aus, dass bei der Verfolgung der Juden in der Nazizeit ein tief sitzender Hass die treibende Kraft war. Dieser Hass lasse sich nicht allein auf den Antibolschewismus reduzieren. Die diversen Ausformungen des Vernichtungsantisemitismus besitzen eine sehr viel längere Tradition und hielten schon im frühen 19. Jahrhundert Einzug in das Bewusstsein der deutschen Bevölkerung. Wer verstehen wolle, was in Deutschland zwischen 1933 und 1945 geschehen ist, der könne gar nicht anders, als diese antisemitischen Traditionslinien zu berücksichtigen.

Saul Friedländer lebt heute mit seiner Frau Orna Kenan in Los Angeles. ja