Es dauerte geraume Zeit, bis Roman Bertini das Loch in der Mauer passiert hatte. Er entzündete eine Kerze und stellte sie an das obere Ende seines Lagers. Dann nahm er die Waffe aus der rechten Hosentasche, legte die Pistole neben die Menora, rückte das Buch Schau heimwärts, Engel von den Manuskripten, holte unter dem Umschlagdeckel sein silbergraues Notizbuch mit dem Goldschnitt hervor und schrieb da hinein: ›Wir sind befreit.‹»

Ralph Giordano war 22 Jahre alt, als er am 4. Mai 1945, dem Tode näher als dem Leben, nach mehrjährigem Überlebenskampf aus seinem Versteck, einem dunklen Loch einer Ruine in Hamburg, kroch. Dass er noch lebte, gemeinsam mit seiner Mutter Lea, vermochte er selbst kaum zu glauben. 40 Jahre

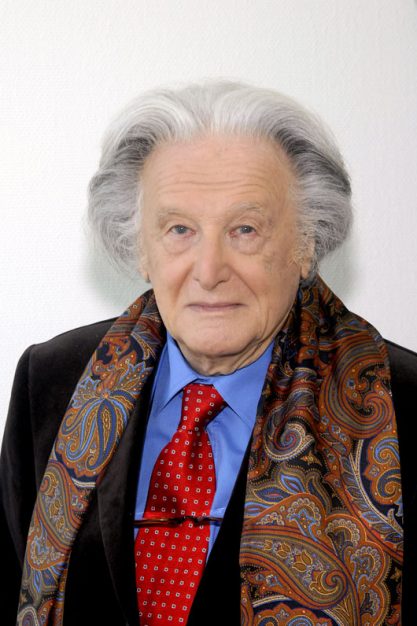

später, 1985, beim Erscheinen seines Bestsellerromans Die Bertinis, war dieser am 20. März 1923 in Hamburg geborene jüdische Publizist und Filmemacher eine öffentliche Person.

Er symbolisierte mit seiner Vita als einer der wenigen jüdischen Publizisten, die «dennoch» in Deutschland geblieben waren, die existenzielle Notwendigkeit des Erinnerns. Die Bertinis wird Giordanos bedeutsamstes Werk bleiben. Heinrich Böll bezeichnete es als «ein Buch der Empfindsamkeit»: «Es ist voller Weh, hat keinen Platz für Wehwehchen.» 1988 wurde das knapp 800-seitige Werk als fünfteilige erfolgreiche Fernsehserie

ausgestrahlt.

fernsehen Ralph Giordano, als Sohn eines Pianisten und einer jüdischen Klavierlehrerin in Hamburg aufgewachsen, überlebte die Jahre der Verfolgung. Er hatte unglaubliches Glück gehabt und bereits als 20-Jähriger eine lebensrettende Verantwortung für seine Familie übernommen. Kurz nach dem Krieg wurde er Journalist, publizierte von Anfang an und bis heute für die Jüdische Allgemeine, den Spiegel, bald auch für den NDR und den WDR.

Einem Millionenpublikum bekannt wurde er vor allem jedoch durch seine Fernsehdokumentationen: 1961 erhielt der damals 38-Jährige einen Anruf, er solle sich in einem NDR-Fernsehstudio einfinden. Es gebe ein Projekt, bei dem er mitwirken könne. Seinen ungläubigen Hinweis, dass er mit diesem Medium keinerlei Erfahrungen habe, wischte der Redakteur lapidar hinweg: So sei es ihnen allen ergangen. 27 Jahre lang, bis 1988, produzierte Giordano für den NDR und, ab 1964, für den WDR mehr als 100 dramatische, aufklärend konstruierte Dokumentationen und Reportagen aus zwölf europäischen und 25 asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern.

Einige Titel: Heia Safari – Die Legende von der deutschen Kolonialidylle in Afrika (1966), Hunger – Herausforderung auf Leben und Tod (1968), Die armenische Frage existiert nicht mehr – Tragödie eines Volkes (1986), Der perfekte Mord – Wie die Nazirichter freigesprochen wurden (1988).

bücher Und dann die Bücher, die in ihrer Summe ein Millionenpublikum erreichten: Die zweite Schuld oder Von der Last, Deutscher zu sein (1987) ist Giordanos bekannteste Auseinandersetzung mit dem Fortleben des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik. 1991 legte er mit Israel, um Himmels willen, Israel eine ebenso berührende wie informative Rundreise durch Geschichte und Gegenwart des jüdischen Staats vor. Zugleich ist es eine sehr persönliche, leidenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Ort seiner Liebe, seiner brennenden Sorge.

Auf die Frage der Jüdischen Allgemeinen im April 2007 «Wenn Sie Deutschland den Rücken gekehrt hätten, wo wären Sie hingegangen?», entgegnete Giordano spontan: «Nach Israel! Deutschland ist zwar mein kulturelles Vaterland, aber der jüdische Staat mein Mutterland. Israel ist meine Liebe, meine Sehnsucht, meine Sorge und meine Kritik, aber diese Kritik ist in meine Liebe zu und Sorge um Israel eingehüllt. (...) Ich gestehe: Mein Herz bebt und zittert oft genug um dieses Mutterland.»

Weitere Bücher dieses kreativen, streitbaren Publizisten: Die Reden- und Aufsatzsammlung Ich bin angenagelt an dieses Land (1992) umfasst Essays aus den Jahren 1988 bis 1992. Es finden sich hierin Würdigungen des von ihm höchst geschätzten Carl von Ossietzky, des ehemaligen Kommunisten Alfred Kantorowicz und des zwangsweise aus der Sowjetunion nach Köln übergesiedelten Lew Kopelew. Es findet sich in dem Band auch sein stolzes Bekenntnis «Ich bin und bleibe Hamburger», das er an seinem 65. Geburtstag in seiner Geburtsstadt verkündete. Seine Kinder- und Jugendzeit im Hamburger Versteck blieb prägend für ihn, trotz seines mehr als 50-jährigen Wirkens in Köln.

kämpferisch Es findet sich auch viel Dankbarkeit in diesem Werk, Dankbarkeit für das eigene Überleben, aber auch für die nicht wenigen Ehrungen, die er empfangen hat. «Aber du hast doch gar kein Abitur!» ist seine Dankesrede für die Verleihung der Ehrendoktorwürde der Gesamthochschule Kassel im Jahr 1990 überschrieben. Der 67-Jährige erinnert sich dort an «Freunde, Helfer, Lebensretter» – und spürt doch immer wieder die Fragilität, Verletzlichkeit seines seelischen Abwehrsystems: «Die Erinnerungen daran werden durch keine Zeit geheilt, im Gegenteil.

»Je weiter sich jene zwölf Jahre entfernen, desto greller werden die Bilder von damals, desto peinigender.« Ralph Giordano blieb ein Überlebender, mit der damit verbundenen Last, aber auch einem Gefühl der Verpflichtung. Und er wiederholte auch bei dieser Feierstunde sein immer wieder formuliertes Credo: »Ich bin geblieben, weil die Täter geblieben sind und weiter gewirkt haben, auch darum bin ich geblieben – ich wäre mir wie ein Deserteur vorgekommen, wenn ich gegangen wäre.«

Und noch ein Feld heftigster Auseinandersetzungen, die Ralph Giordano immer wieder ausgetragen hat, findet sich in dem Essay »Die trauerunfähige Linke« publiziert 1992 im Magazin Der Spiegel. Von 1946 bis 1957, also bis zu seinem 34. Lebensjahr, gehörte Giordano der Kommunistischen Partei Deutschlands an. Elf Jahre lang vertraute er deren antifaschistischem

Credo.

Und musste mit ungläubigem Staunen erleben, wie sich ehemalige Verfolgte, ehemalige Opfer, in einfühlungslose stalinistische Täter verwandelten. 1955 war er sogar für neun Monate von Hamburg in die DDR übergesiedelt, kehrte danach jedoch desillusioniert in den Westen zurück. 1961 publizierte er seine Abrechnung mit dem Stalinismus, das Buch Die Partei hat immer recht.

Briefe Ralph Giordano war ein verbaler Heißsporn. Angesichts der von der Bundesregierung offensichtlich geduldeten Giftgaslieferungen an Saddam Hussein beschrieb er Helmut Kohl 1991 im Golfkrieg als den »Dreistesten der Dreisten« und legte in einem Offenen Brief im Januar 1992 noch nach: »Und Auschwitz, Herr Bundeskanzler – Auschwitz?«

Nach den Ausschreitungen in Hoyerswerda 1991 sowie den Mordanschlägen von Mölln 1992 und Solingen 1993, nachdem ihn selbst brieflich die 221. Morddrohung erreicht hatte, rief er öffentlich zur bewaffneten Gegenwehr auf. Unvergessen seine Titulierung eines Oberstaatsanwaltes als »emotionslosen Ochsenfrosch«, in einer Rezension von Peter Finkelgruens Buch Haus Deutschland.

Ralph Giordano ist keiner Auseinandersetzung aus dem Weg gegangen, wenn er sich für Weggenossen, gegen erkennbare Ungerechtigkeiten engagierte. Auch wenn es einige Freunde irritierte, wie seine geharnischte Kritik an dem Kölner Moscheebau 2007. Zurückgenommen, bedauert hat Giordano seine deutlichen Worte nie. Sie blieben für ihn stets lebensnotwendig.

Das Alter brachte für ihn eine traurige Pflicht mit sich: Er musste an das Wirken verstorbener Freunde, Weggefährten erinnern. Ralph Giordano hat dies in dieser Zeitung in den vergangenen Jahren immer wieder getan. Der Tod Paul Spiegels im Jahr 2006 war für ihn ein Schock.

In der Jüdischen Allgemeinen erinnerte er voller Wehmut an die Lebensstationen des 15 Jahre Jüngeren: »Es gibt Freundschaften, die keiner Vorverständigung bedürfen, diese war so eine. Sie sollte 48 Jahre dauern, bis zu seinem Tod am 30. April. (…) Wo fände man einen zweiten Menschen, mit dem man fast ein halbes Jahrhundert kommunizierte, ohne dass es je auch nur zu einem Anflug von Streit, Spannung oder gar einer Verletzung gekommen wäre?«

Mythos Im Mai 2012 erschien sein mit »Chronist des Widerstands« betitelter Nachruf auf Arno Lustiger, diesen autodidaktischen Historiker, Überlebenden und Zeitzeugen, der den absurd-törichten Mythos von der »jüdischen Wehrlosigkeit« eindrucksvoll widerlegt hat. Es war der »Tod eines Aufrechten« – ihm, dem Gleichaltrigen, fühlte er sich besonders verbunden. Im Nachruf erinnerte sich Giordano: »Eine Szene wie gestochen, obwohl sie so lange zurückliegt, Mitte der 90er-Jahre. Arno Lustiger und ich auf dem Territorium des ehemaligen Konzentrations- und Todeslagers Bergen-Belsen, mitten im Gelände und an diesem Morgen als die einzigen Besucher. Da beginnt es zu regnen, aber nirgends eine Unterkunft. Wir werden nass und gehen weiter. Diesen Gang hatten wir uns lange versprochen. Nun war es endlich so weit. Da griff der um ein Jahr Jüngere nach meiner Hand und sagte vier Wörter: ›Die Kinder, die Kinder …‹ Ich könnte alt werden wie Methusalem, diese Szene wird immer wie eingebrannt in meinem Kopf sein.«

Abschiede prägten Giordanos letzte Lebensjahre. Der Tod seiner zwei Ehefrauen an Krebs setzte ihm schwer zu. Und doch hat er seine bemerkenswerte publizistische Produktivität nie abbrechen lassen. Sie war seiner Verbundenheit mit den Ermordeten geschuldet. 2007 legte Giordano mit Erinnerungen eines Davongekommenen noch einmal eine grandios geschriebene autobiografische Schrift vor.

Sie hat viele Leser gefunden. 2010 erschien ein Tagebuch Mein Leben ist so sündhaft lang, 2012 folgte Von der Leistung kein Zyniker geworden zu sein – ungebrochene publizistische Kontinuitäten eines Unermüdlichen.

»Ich bin ein Glückskind und weiß das auch«, bemerkte Ralph Giordano in seinen Erinnerungen ganz nebenbei.

An diesem Mittwoch ist Ralph Giordano im Alter von 91 Jahren gestorben.