Wer sagt, Hollywood sei von den Juden dominiert, ist entweder Antisemit oder Filmkenner. Allein der Ton der Aussage macht den Unterschied. Und obwohl jüdische Geschichten, Regisseure und Darsteller in Hollywood große Erfolge feiern – und zwar nicht nur aus der historischen Entwicklung der amerikanischen Filmindustrie heraus, sondern auch als Ergebnis einer neuen, diversen Realität der Filmbranche, die die Talente dieser jüdischen Menschen schätzt –, sind antisemitische Stimmungen in Hollywood nicht nur salonfähig geworden, sondern scheinen erwünscht und werden von der Öffentlichkeit vorwiegend als »positiver Politaktivismus« gewertet.

Viele Stars mit jüdischen Wurzeln entscheiden sich deshalb dafür, sich nicht nur von Israel und seiner Regierung, sondern sich auch von ihrem Judentum zu distanzieren, egal, ob sie gerade in einem Holocaust-Film mitgespielt haben oder ihre gesamte Karriere auf jüdischem Humor basiert. Kann das auf Dauer gut gehen? Wie ist es um die Zukunft des jüdischen Films in Hollywood bestellt?

Die Oscars

Der jüdische Einfluss auf das amerikanische Kino ist, man kann es nicht anders sagen, gewaltig. Nehmen wir allein die Filme, die dieses Jahr für den Oscar nominiert waren: ob die beiden jüdischen Hauptdarsteller Mikey Madison und Mark Eydelshteyn in Anora, der israelisch-jüdische Nebendarsteller Mark Ivanir in Emilia Pérez oder der Hauptdarsteller und die Story von The Brutalist.

Der Film A Real Pain basiert auf der jüdischen Lebensgeschichte seines Regisseurs Jesse Eisenberg, mit dem jüdischen Dirty Dancing-Star Jennifer Grey in einer Nebenrolle. A Complete Unknown wiederum ist ein Biopic über den jüdischen Sänger Bob Dylan, gespielt von Timothée Chalamet unter der Regie von James Mangold. Sogar der propalästinensische Oscargewinner No Other Land ist im Tandem mit Yuval Abraham zustande gekommen, einem Juden, der nun auf Social Media als »linker Zionist« beschimpft wird.

Das vorherige Oscar-Jahr war ähnlich jüdisch geprägt: Barbie wurde von einer Jüdin erfunden, Robert Oppenheimer war Jude, The Zone of Interest ist der viel gelobte Auschwitz-Film des Juden Jonathan Glazer, und Maestro handelt von der jüdischen Musik-Ikone Leonard Bernstein.

Gleichzeitig findet man in Hollywood eine antijüdische Grundstimmung vor, die die gesamte Kultur zu verändern und zu radikalisieren droht. Vergangenes Jahr trugen unter anderem Sängerin Billie Eilish und Regisseurin Ava DuVernay zur Oscarverleihung einen Blutige-Hand-Anstecker in Solidarität mit den Menschen in Gaza, doch das Symbol stammt aus der Ikonografie der Zweiten Intifada und verweist auf den Lynchmord an zwei Reservisten der israelischen Armee in Ramallah im Jahr 2000. Auf der diesjährigen Oscarverleihung zeigte sich Guy Pearce, der in The Brutalist den antisemitischen Vergewaltiger der jüdischen Hauptfigur Lazlo mimte, mit einem »Free Palestine«-Pin.

Die »propalästinensischen« Demonstrationen

Schauspielerin Susan Sarandon sagte 2023 auf einer »Pro Palästina«-Demonstration in Bezug auf den wachsenden Antisemitismus in den USA, die Juden in Amerika bekämen nun zu spüren, was es hieße, muslimisch zu sein. Als ihre Agentur den Vertrag mit ihr auflöste, entschuldigte sie sich. Cynthia Nixon und Mark Ruffalo beschuldigten in einem offenen Brief die SAG-Award-Show, propalästinensische Stimmen in »McCarthy-Manier« zu ersticken, sehr wohl unterschlagend, dass es nicht nur um Solidarität mit palästinensischen Opfern, sondern meist auch um Falschinformationen, antisemitische Slogans und Israelhass geht.

Schauspielerin Hunter Schafer, die ihre Karriere vorrangig dem jüdischen und (pro-israelischen) Regisseur Sam Levinson zu verdanken hat, wurde 2024 auf einer »Pro-Palästina«-Demo festgenommen. Die (nichtjüdische) Öffentlichkeit wertet diesen politischen Aktivismus der Stars als positiv. Stars wie Eilish oder Schafer inspirieren die jungen Fans dazu, in gleicher Richtung aktiv zu werden. Das Teilen von Posts, die Israel verdammen oder Juden als »white colonizers« bezeichnen, die sich auf »gestohlenem Land« befänden, wird als Ehrensache begriffen.

Der jüdische Einfluss auf das US-Kino ist gewaltig. Gleichzeitig herrscht eine antijüdische Stimmung.

Die Supermodels und Schwestern Gigi und Bella Hadid, die sich als Aufklärerinnen der jungen Generation gerieren, teilen auf ihren Instagram-Kanälen mit ihren 77 beziehungsweise 61 Millionen Followern auch antisemitische Propaganda.

Mit den Songs und dazugehörigen Videoclips »Hind’s Hall« (2024) und »Fucked Up« (2025) gibt sich Rapper Macklemore als Freiheitskämpfer. Tatsächlich beschuldigt er die Juden, das Weltgeschehen zu kontrollieren, und setzt Gaza mit der Schoa gleich. Die Lieder wurden insgesamt über 45 Millionen Mal gestreamt. Die Erlöse will Macklemore dem Hilfswerk UNRWA spenden, dessen Mitarbeitern immer wieder vorgeworfen wurde, mit der Hamas zu kollaborieren. Eine Anklage, er verharmlose den Holocaust, blieb aus.

Ye (vormals Kanye West) ließ auf dem diesjährigen Super Bowl Werbung für seinen Webshop schalten, in dem nur ein T-Shirt mit einem riesigen Hakenkreuz zu kaufen war. Ein größerer gesellschaftlicher Aufschrei fand nach diesem ungeheuren Stunt des Musikers, der seit Jahren für antisemitische Tiraden auf der Plattform X bekannt ist, nicht statt. Im Mai veröffentlichte der Rapper auch noch einen Song namens »Heil Hitler«, den er später in »Halleluja« umbenannte, mit der Begründung, er sei »durch mit Antisemitismus«.

»Zio« etabliert sich als Schimpfwort

Das Wort »Zio«, kurz für Zionist, scheint sich im englischen Sprachgebrauch anstandslos als Schimpfwort zu etablieren. Jeder jüdische Star, der sich wie Bar Refaeli oder Gal Gadot zu Israel bekennt, Solidarität mit den Geiseln in Gaza zum Ausdruck bringt wie Ginnifer Goodwin oder offen zu seinen Wurzeln steht, wird in sozialen Medien als »Zio« beschrien. Die Comedians Jerry Seinfeld, Amy Schumer und Chelsea Handler haben aufgrund ihrer (unterschiedlich gearteten) pro-israelischen Einstellungen Cyber-Mobbing, Schikanen und störende Free-Palestine-Aktionen auf ihren Veranstaltungen erfahren. Auch Stars wie Sacha Baron Cohen, die sich nicht zum jetzigen Konflikt äußern, werden für frühere Kommentare beschimpft, seien diese auch nur dem Anti-Antisemitismus gewidmet.

Aufgrund dieser tatsächlich an die McCarthy-Ära gemahnenden antisemitischen Stimmung zeigen sich immer weniger jüdische Schauspieler bereit, sich zum Nahost-Konflikt oder zum Antisemitismus in Amerika zu äußern, auch wenn sie in den 90er- und 2000er Jahren mit jüdischen Themen und jüdischer Comedy große Erfolge erzielt haben, wie beispielsweise der Hollywood-Star Adam Sandler.

Ihre Furcht, »gecancelt« zu werden und in Vergessenheit zu geraten, ist nachvollziehbar, aber bedauerlich. Viele Schauspieler wie Adrien Brody äußern sich nur zum Antisemitismus, wenn sie explizit danach gefragt werden und vor einem jüdischen Publikum auftreten.

Scarlett Johansson und das Deepfake-Video

Als ein jüdischer Aktivist ein Deepfake-Video ins Netz stellte, in dem jüdische Stars wie Natalie Portman, Drake, Mila Kunis und andere als Reaktion auf eine von Yeʼs antisemitischen Aktionen ein T-Shirt mit einem Mittelfingersymbol und darunter dem Namen Kanye trugen, meldete sich Scarlett Johansson zu Wort. Aber nicht, um Yeʼs schreckliche Aussagen wie »I want to kill all Jews« zu verurteilen, sondern um vor den Gefahren von KI zu warnen, denn sie selbst war in dem Video zu sehen.

Die Lösung des Nahost-Konflikts liegt bekanntlich nicht in Hollywood.

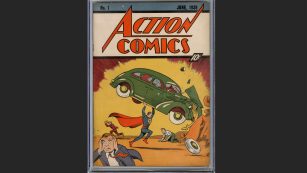

Wie konnte es so weit kommen? Die amerikanische Kinematografie ist in hohem Maße mit dem Judentum verbunden – die großen Filmstudios Paramount, Universal, Warner Bros. und Columbia Pictures, gegründet zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wurden allesamt von jüdischen Immigranten ins Leben gerufen. Jüdische Regisseure wie Billy Wilder, Mel Brooks, Stanley Kubrick und Steven Spielberg trugen dazu bei, dass Hollywood-Filme weltweit Marktführer sind.

Aber dieses jüdische Hollywood-Jahrhundert war auch immer geprägt von Ausgrenzung, Assimilation und Identitätsflucht. So wurden Nachnamen geändert: Oliver Stones Familie legte »Silverstein« aus Antisemitismusgründen ab, die Warner Brothers hießen einmal Wonsal, aus Mel Kaminsky wurde Brooks. Auch das Skript der Kult-Serie Seinfeld musste umgeschrieben werden, um weniger jüdisch zu wirken.

Unerwartete Gesichter

Wer bei Google nach jüdischen Schauspielern sucht, findet nicht nur Dutzende sehr bekannte Gesichter, sondern auch unerwartete. Viele Stars haben eine jüdische Mutter wie Harrison Ford oder Shia LaBeouf oder sind patrilineare Juden wie Robert Downey Jr. oder Gwyneth Paltrow. Ist es die Aufgabe von vielleicht teilweise atheistischen, bisweilen apolitischen Darstellern, den Antisemitismus in ihrem Metier zu bekämpfen? Oder sollten vielmehr diejenigen Stars, die sich ansonsten immer politisch engagieren, ob jüdisch oder nicht, dafür sorgen, dass der Diskurs um Nahost ohne antisemitischen Hass verläuft?

Allein die Menge an jüdischen Talenten macht es unmöglich, dass Hollywood jüdische Themen und Menschen komplett »cancelt«. Wünschenswert wäre aber eine Erweiterung des großen Filmthemas Holocaust hin zu modernen (und ebenso ernsten) Anliegen der heute im Westen lebenden Juden zum Antisemitismus im 21. Jahrhundert und zum Leben in Israel. Der Nahost-Konflikt sollte von beiden Seiten filmisch beleuchtet werden – ein Anliegen, dem sich übrigens israelische Serien wie Fauda und Hatufim bereits gewidmet haben, in denen allerdings palästinensische Stimmen fehlen.

Jüdischstämmige Stars sollten den Antisemitismus um sie herum entschiedener kritisieren. Ihre nichtjüdischen Kollegen wiederum sind verpflichtet, zwischen dem legitimen Streben nach einer Zweistaatenlösung und nach Frieden in Nahost einerseits und dem nicht legitimen Juden- und Israelhass andererseits zu unterscheiden – und wenn sie dazu nicht in der Lage sind, den politischen Aktivismus aufzugeben. Denn die Lösung des Nahost-Konflikts liegt bekanntlich nicht in Hollywood.

Die Autorin ist Journalistin und Literaturwissenschaftlerin. Sie lebt in den USA.