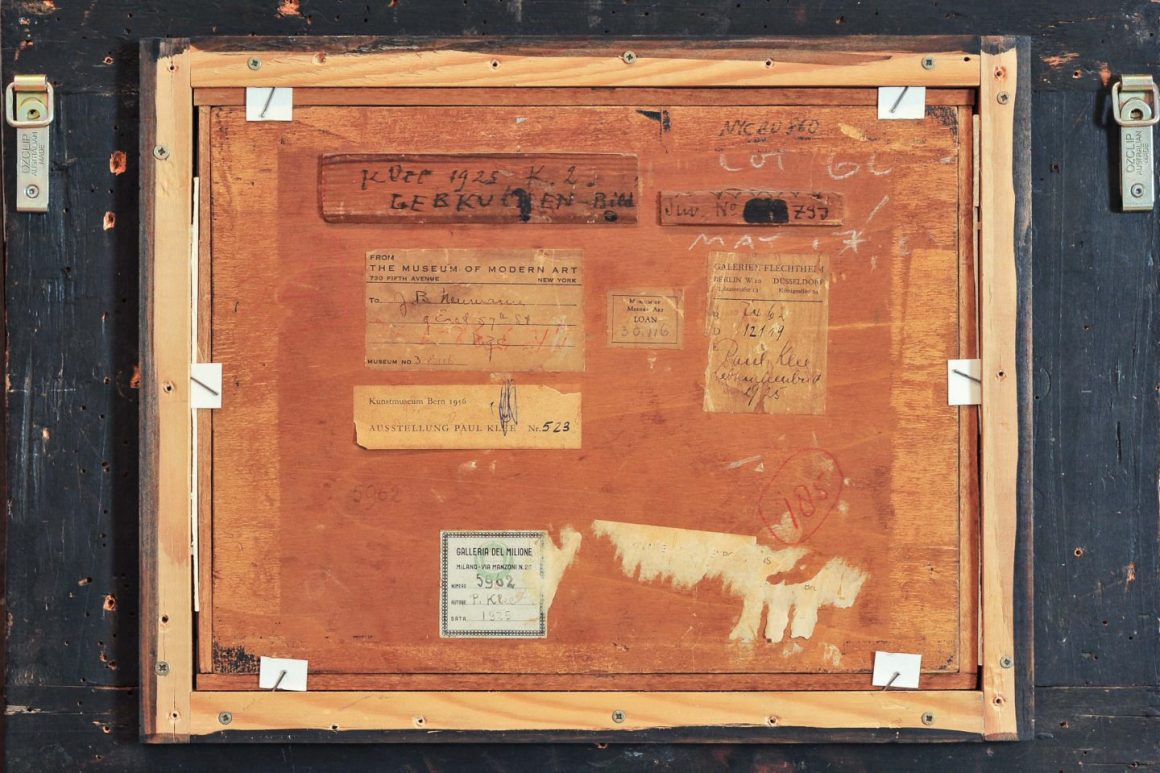

Die Rückseite des Bildes ist mit Papieraufklebern und Namen bestückt. »No 1468, Galerie Kahnweiler, Rue Vignon« ist darauf zu lesen. Auf der Vorderseite sieht man eine Zeitung und ein Glas. Es handelt sich um das Stillleben mit Glas und Zeitung von Georges Braque von 1913, das einst dem jüdischen Kunsthändler Kahnweiler gehörte, der während der Schoa aus Paris fliehen musste.

Derzeit wird es im Museum Berggruen gezeigt – und zwar von beiden Seiten. Die Ende November eröffnete Ausstellung Biografien der Bilder widmet sich schwerpunktmäßig deren Herkunft.

»Die Vorderseiten erzählen Geschichten, aber eben auch die Rückseiten – jedes Kunstwerk hat eine eigene Biografie«, sagt Udo Kittelmann, Direktor der Nationalgalerie.

ZEUGEN Die Bilder seien »Zeugen der Geschichte«, man müsse sie nun »zum Reden bringen«. Die vergessenen, versteckten und manchmal bewusst verborgenen Details in den Biografien der Objekte ins Bewusstsein zu holen, ist Ziel der Provenienzforschung – von der Entstehung des Werkes bis hin zu dem Zeitpunkt, als das Objekt ins Museum gelangte.

Denn einige der Bilder sind unrechtmäßig durch die Nazis geraubt worden. Andere der in der Ausstellung gezeigten 45 Bilder haben mehrmals den Besitzer gewechselt. So wie das Stillleben von Georges Braque: Von Paris gelangte es nach London, von dort nach Philadelphia, mit Zwischenstationen wieder in London, New York und Italien, bis es 1981 von dem jüdischen Kunstsammler Heinz Berggruen gekauft wurde.

Die Kuratoren haben acht Themenräume eingerichtet. Neben jedem Bild kann man die Namen der Besitzer lesen.

Die Forscher nutzten dazu Karteikarten Berggruens, Archive, Museen und Bibliotheken.

Ein weiteres Thema sind »Kunsthändler und -sammler«. So wird etwa der jüdische Sammler Daniel-Henry Kahnweiler porträtiert, es geht um Kunstraub in Frankreich während der Nazizeit; ein Krimi um ein Stillleben mit multiplen Identitäten zeigt, wie schwierig es ist, zu forschen. Natürlich wird auch Heinz Berggruen vorgestellt; ebenso wird erklärt, was Provenienzforschung genau ist. In einem Raum hat der Künstler Raphael Denis eine Installation angefertigt, in der er den Kunstraub beeindruckend thematisiert.

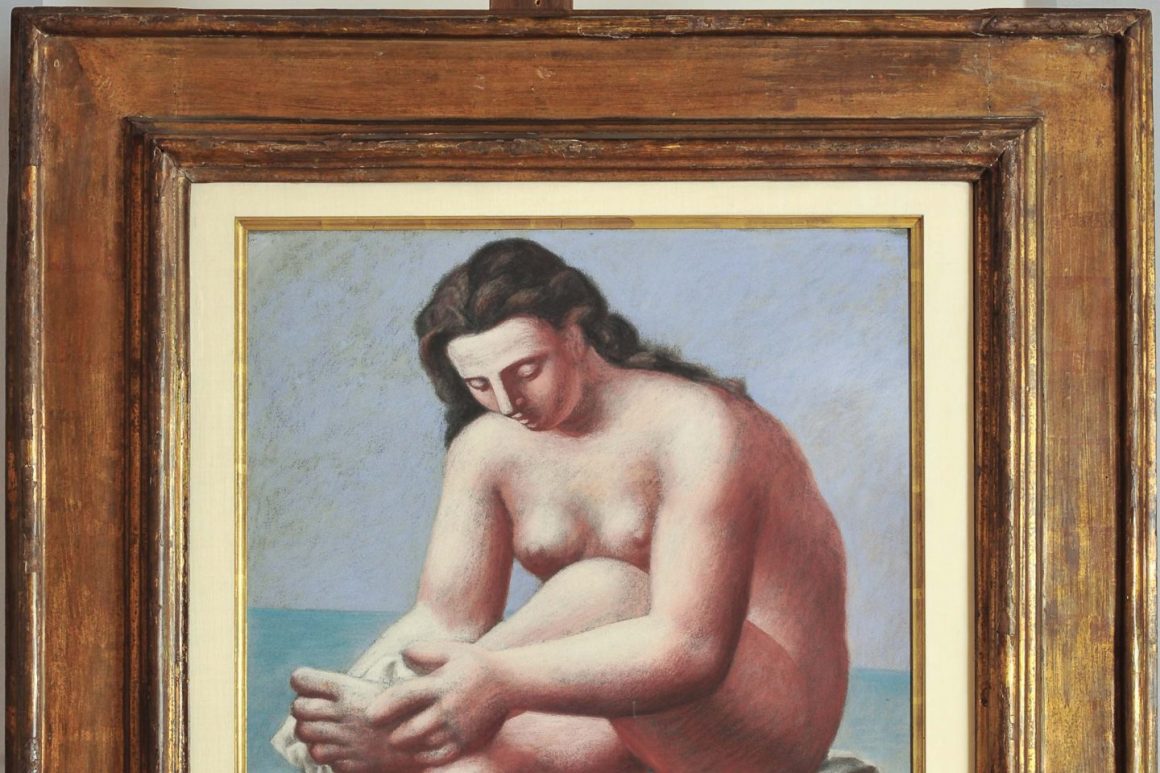

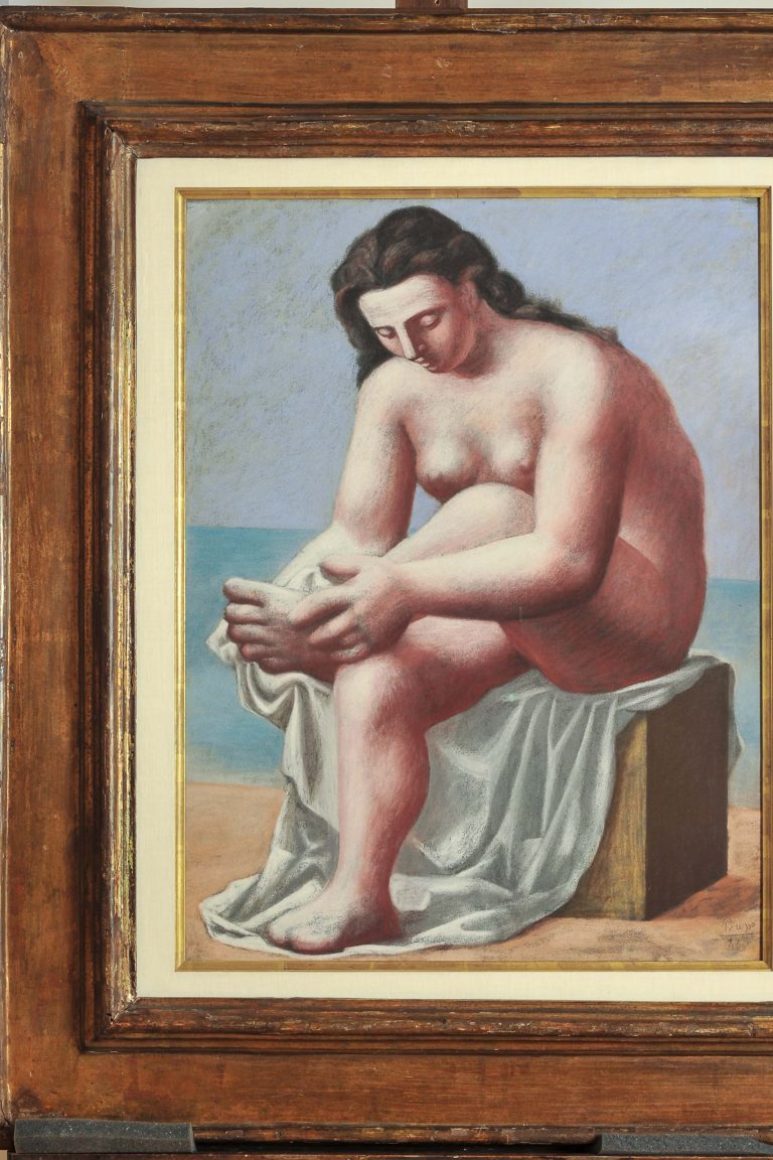

PICASSO Auch den eigenen Museumsbestand aus der ehemaligen Privatsammlung Berggruens, der im Jahr 2000 von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) erworben wurde, nahmen die Forscher unter die Lupe, berichtet Kuratorin Doris Kachel. 135 Rückseiten von Werken des Museums Berggruen wurden dafür gesichtet, darunter berühmte Bilder von Pablo Picasso, Paul Klee, Georges Braque, Henri Matisse und Henri Laurens, die bis 1945 in Europa und in den USA gehandelt wurden.

Sie wurden systematisch untersucht, um NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut, insbesondere aus jüdischem Besitz, zu ermitteln. Die Forscher nutzten dazu Karteikarten Berggruens, Archive, Museen und Bibliotheken und recherchierten zu Verfolgungsschicksalen.

Heinz Berggruen hatte keines der Bilder vor 1945 erworben. Bisher konnte bei 83 Werken ein NS-verfolgungsbedingter Verlust ausgeschlossen werden, sagte Doris Kachel. Bei vier Werken von Picasso konnte ermittelt werden, dass sie vom »Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg« (ERR) beschlagnahmt worden waren, einer NSDAP-Rauborganisation für Kulturgüter aus den besetzten Ländern während des Zweiten Weltkriegs unter der Leitung des NS-Parteiideologen Alfred Rosenberg und des von ihm geführten Außenpolitischen Amtes.

LÜCKEN Alle vier Werke wurden als NS-Raubkunst an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben. Sie gelangten erst später in die Sammlung Berggruen. Bei 48 Werken gebe es noch Lücken bei der Herkunft.

In den vergangenen 20 Jahren hätten die Museen immer mehr ihre Verantwortung wahrgenommen, ihre Bestände auf NS-Raubkunst zu prüfen, sagte SPK-Präsident Hermann Parzinger. Die Stiftung hat einige Forschungsprojekte durchgeführt und zahlreiche Einzelfälle geprüft.

Mehr als 350 Kunstwerke und mehr als 2000 Bücher konnten an die rechtmäßigen Erben zurückgegeben werden. »Transparenz und Vermittlung der Ergebnisse sind uns wichtig«, betonte Hermann Parzinger. Deutschland habe eine ganz besondere Verantwortung. Deshalb freue er sich über die Ausstellung, die von der Nationalgalerie, den Staatlichen Museen zu Berlin und dem Zentralarchiv organisiert wurde.