Seine Fotografien sind historische Dokumente. Wilhelm Brasse hat Auschwitz mit der Kamera dokumentiert – gezwungenermaßen. Der Sohn eines Österreichers und einer Polin hatte sich geweigert, in die deutsche Wehrmacht einzutreten, die 1939 sein Land überfallen hatte. Er versuchte stattdessen, sich zu den freien polnischen Streitkräften nach Frankreich durchzuschlagen.

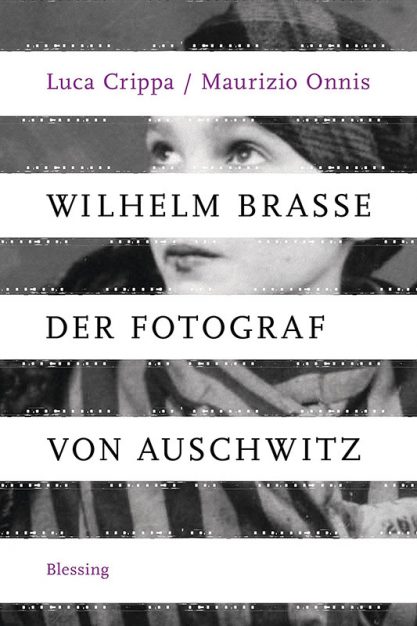

Brasse wurde verhaftet und im August 1940 als Häftling mit der Nummer 3444 nach Auschwitz deportiert. Sein Beruf als Fotograf rettete dem politischen Häftling das Leben. Kurz nach seiner Einlieferung wurde Brasse von der SS-Lagerleitung zum offiziellen Fotografen ihres »Erkennungsdienstes« bestimmt. Er blieb es bis zur Befreiung durch die Rote Armee 1945. Über diese viereinhalb Jahre haben Luca Crippa und Maurizio Onnis eine erzählende Biografie unter dem Titel Wilhelm Brasse – Der Fotograf von Auschwitz geschrieben.

mengele Wilhelm Brasse, 1917 im schlesischen Zywiec (Saybusch) geboren, starb 2012 in seiner Geburtsstadt. Die beiden Autoren führten vor seinem Tod ausführliche Gespräche mit ihm. Brasses erzwungene Funktion als Lagerfotograf hatte ihm einen Überblick über weit mehr Aspekte von Auschwitz verschafft, als gewöhnliche Häftlinge sie sonst haben konnten. Er entwickelte »Schnappschüsse« seines Vorgesetzten, des SS-Oberscharführers Bernhard Walter, von dessen Streifzügen durch das Vernichtungslager.

Der Fotograf musste auch zwecks »wissenschaftlicher Dokumentation« Opfer der Menschenversuche verschiedener KZ-Ärzte, darunter Josef Mengele, aufnehmen. Vor allem aber hatte die Häftlinge »erkennungsdienstlich« zu fotografieren: Profil, frontal, Halbprofil mit Mütze, gekennzeichnet mit Nummer und Symbol für die Akten. Diese Fotos sind weltbekannt, weil Brasse sie bei der Auflösung des Lagers entgegen der in letzter Minute erteilten Weisung seines Vorgesetzten nicht vernichtete. So zeugen die Bilder heute im Auschwitz-Museum und im Museum der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem von den Toten der Schoa und den an ihnen begangenen Verbrechen.

blumen Die ganze Widersprüchlichkeit von Brasses Tätigkeit als Fotograf in Auschwitz wird an einem Bild deutlich: Er fotografierte einige neben einer Lagerbaracke wild gewachsene Veilchen. Dieses Foto wollte er der jungen inhaftierten Polin Baska Stefanska schenken, um ihre Liebe zu gewinnen. Sie wies das Geschenk als zu gefährlich zurück.

Brasse hängte das Bild in seiner Fotowerkstatt auf, in die Baska täglich kam, um ihm Opfer von Josef Mengele zu Aufnahmen zuzuführen. Dort entdeckte sein Vorgesetzter das Blumenbild. Es gefiel ihm, er beschloss, es als »Souvenir« nach Hause zu schicken. Andere SS-Leute taten es ihm nach. Daraus entwickelt sich ein kleiner Handel: Brasse stellte kolorierte Abzüge des idyllischen Fotos für seine Bewacher her und erhielt als Gegenleistung einige kleine Vergünstigungen, die er mit anderen Häftlingen teilte.

Ein Epilog erzählt die Geschichte in der Zeit nach der Befreiung weiter. Sie hatte kein Happy End. Wilhelm Brasses Liebe zu Baska Stefanska hatte seinen Überlebenswillen im Lager gestärkt. Doch beim Wiedersehen in Freiheit konnte sie diese Liebe nicht erwidern. Und der Fotograf Brasse war nach allem, was er in Auschwitz hatte aufnehmen müssen, nicht mehr in der Lage, seinen erlernten Beruf weiter auszuüben.

Luca Crippa und Maurizio Onnis: »Wilhelm Brasse – Der Fotograf von Auschwitz«. Übersetzt von Bruno Genzler. Blessing, München 2014, 336 S., 19,99 €