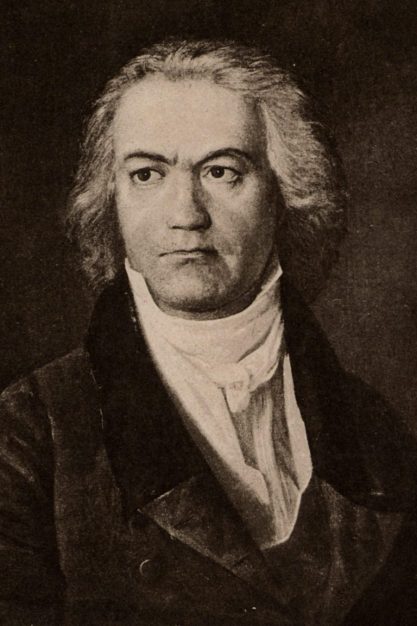

»Alle Menschen werden Brüder«: Nicht gendersensibel, dennoch glasklar ist die Botschaft des Schlusschors von Ludwig van Beethovens neunter Symphonie. Genau deshalb ist das »Lob der Völkerverbundenheit« und der »Einheit in Vielfalt« seit 1972 Europahymne. Eine Welt voll Hass und Krieg widerstrebte Beethoven. Doch genauso zeigt sich die Welt fast 200 Jahre nach der Uraufführung der »Neunten« und kurz vor dem 253. Geburts- und Tauftag ihres Schöpfers. Zu beiden Anlässen bietet das Bonner Beethoven-Haus ein besonderes Programm mit aktuellen Bezügen.

Zum 200. Jahrestag der Uraufführung der Symphonie Nr. 9 in c-Moll opus 125 am 7. Mai 2024 soll sie zum allerersten Mal wieder genauso erklingen wie einst im Wiener Theater am Kärntnertor. Da dies nicht mehr existiert, finden die Festkonzerte am 7. und 8. Mai in der Historischen Stadthalle Wuppertal statt - laut den Veranstaltern einer der herausragenden Konzertsäle Europas aus dem 19. Jahrhundert, akustisch und atmosphärisch sehr nah am Ursprungsort.

»Missa solemnis«

Gemäß Originalprogramm kommen nach der Ouvertüre »Die Weihe des Hauses« drei Teile der »Missa solemnis« zur Aufführung, bevor in der zweiten Hälfte die »Neunte« ertönt. Ausführende sind das Orchester Wiener Akademie, eines der führenden Originalklang-Ensemble, Solistinnen und Solisten sowie der WDR Rundfunkchor.

Die Konzerte finden im Umfeld historischer Daten statt, betonen die Organisatoren - unter anderem dem 8. Mai als Gedenktag der Befreiung von der NS-Diktatur. Insgesamt fällt das Jubiläum der »Freude«-Symphonie in dunkle Zeiten. Das gilt erst recht für Beethovens - vermuteten - Geburtstag am 16. Dezember sowie seinen urkundlich belegten Tauftag am 17. Dezember: Fast wie ein Widerhall des Nahostkrieges erinnert das Beethoven-Haus mit dem Benefizkonzert »Lebensmelodien« am Tauftag an vergessene jüdische Musik - unter anderen mit der Schauspielerin Iris Berben.

Einst verboten

Der Abend widmet sich jüdischen Komponisten und Musikern, die von den Nationalsozialisten verfemt wurden. Dagegen missbrauchte das Hitler-Regime Beethovens Musik für seine rassistische und antisemitische Ideologie. Einige dieser einst verbotenen Lieder werden an diesem dritten Advent vom »Lebensmelodien«-Ensemble aufgeführt. Iris Berben, für ihr langjähriges Engagement gegen Antisemitismus und Rassismus vielfach ausgezeichnet, stellt die Schicksale der Betroffenen vor.

Vielleicht hätte sich Beethoven spontan zu diesem Ensemble dazugesellt? Interesse an »jüdischer Musik« hatte der Meister, weiß die Leiterin der Bibliothek und des Digitalen Archivs im Beethoven-Haus, Friederike Grigat. Im Konversationsheft vom Mai 1823 notierte er den Kauf einer Sammlung hebräischer Original-Melodien mit deutschem und englischem Text von Lord Byron (1788-1824), so die Musikwissenschaftlerin.

Byrons Dichtung über alttestamentliche Figuren und Themen dürfte Beethoven neugierig gemacht haben, zumal ihm dessen Verserzählung »The Corsair« 1820 als Opernlibretto vorgeschlagen worden war. Zudem trug er sich seit längerem mit dem Gedanken an ein neues Oratorium - und einem Auftrag der jüdischen Gemeinde Wien.

Großer Tempel

Dort war 1819 der Bau der Hauptsynagoge beschlossen und 1825/26 von Architekt Joseph Kornhäusl, Erbauer des Theaters in der Josephstadt, umgesetzt worden. Wie aus den Konversationsheften von Anfang 1825 hervorgeht, sollte Beethoven eine »Musik mit Chören« für die Einweihung des Tempels beisteuern. Die Israelitische Gemeinde hatte ihm einen wohl aus Psalmversen und Gebeten bestehenden Text überreicht.

Beethovens Bruder Johann witterte ein lukratives Geschäft: »Die Juden hier, haben die Erlaubniß vom Kaiser bekommen einen großen Tempel zu bauen, dieser ist nun bald fertig, und nun wollen Sie von dir ein neues Musik Werk dazu haben mit Chören, welches Sie dir ungeheuer zahlen würden, indem Rothschild mit dabey ist.« Beethoven befasste sich damit, doch letztlich plante er ab 1826 zusammen mit dem Librettisten Christoph Kuffner (1780-1846), Dichter des Textes der Chorfantasie opus 80, ein Oratorium »Saul«.

»Alte hebräische Musik«

Beethoven studierte dafür nicht nur Händels gleichnamiges Werk, sondern ließ sich Bücher über »alte hebräische Musik« beschaffen. Der befreundete Geiger Karl Holz berichtete, Beethoven habe »viel gelesen üb. d. Musik der alten Juden. Er wollte Chöre in den alten Tonarten schreiben.«

Doch wie die Musik für die Wiener Hauptsynagoge kam auch das Oratorium nicht zustande. Beethoven starb am 26. März 1827. Kuffner veröffentlichte das Fragment des Librettos 1828 in einem Sammelband als »Saul und David, ein lyrisch-dramatisches Gedicht, gewidmet den Manen (Totengeistern, Anm. d. Red.) Beethoven’s, für welchen die Dichtung bestimmt war«.