Draußen ist gutes Wetter. Selbst wenn man den Blick ganz weit schweifen lässt, sind nur zwei kleine Wolken am hellen Himmel zu sehen. Doch im steinernen Friesenberghaus, das in einer Mulde unter dem 3.231 Meter hohen Berg Hoher Riffler steht, ist es dunkel. Die Decken sind niedrig, braune Holztafeln prägen die Stube. Ein großer Ofen steht am Rand, darum ein hölzernes Gestänge, auf dem nasse Hemden und T-Shirts hängen. Die Luft ist feucht, es riecht ein wenig muffig nach altem Holz, aber aus der offenen Küchentür am Ende des Raums mit seinen kleinen Fenstern zieht der Geruch von gedünsteten Zwiebeln und gebratenen Kartoffeln. »Hüttenschlafsack ist Pflicht!« steht auf einem Schild. Daneben kann man lesen: »Die Bereitstellung von Geschirr erfolgt nur gegen Bezahlung, ausgenommen Teewasser für Alpenvereinsmitglieder.«

Schankraum Das Friesenberghaus in Österreich ist eine ganz normale Berghütte: Eng ist sie, viele Karten und Fotos an den Wänden. In den oberen Stockwerken kann man schlafen: 32 Matratzen gibt es im Lager, 24 Betten in Zimmern. Was das auf 2.500 Meter Höhe gelegene Haus in den Zillertaler Alpen von anderen unterscheidet, sind die Stühle im Schankraum. Auf deren Rücken stehen Namen wie: »Dr. Tilly Moses«, »Gretel Neumann«, »Alfons Jaffee«, »Dr. Otto Heusler«, »Hugo Cohn« und »Wilhelm Durant«.

Die seien wohl alle reserviert, witzelt eine Gruppe saarländischer Bergsteiger, die gerade angekommen ist und sich müde-verschwitzt einen Platz sucht. »Solche Sprüche kommen manchmal«, sagt Hubert Fritzenwallner, der 59-jährige Hüttenwirt. »Aber ich erkläre es gerne jedem, der mich fragt.« Fritzenwallner, den alle nur Hubert nennen, rückt sein graues Basecap gerade. »Die Namen verweisen auf jüdische Bergsteiger der 20er- und 30er-Jahre«, sagt er. Sie stehen für die Geschichte des Friesenberghauses, das unten im Zillertal bis heute die »jüdische Hütte« genannt wird.

Hubert ist stolz, hier Wirt zu sein. »Stolz wegen der Geschichte, aber auch, weil dieses Haus früher eine besondere Ausstattung hatte: Hier gab es hölzerne Badewannen, und jedes Zimmer hatte ein eigenes Waschbecken.« Die sieht man heute nicht mehr. Der »Deutsche Alpenverein Berlin« (DAVB), der das Friesenberghaus zwischen 1928 und 1932 errichtete, war eine Abspaltung des Dachverbandes »Deutsch-Österreichischer Alpenverein« (DÖAV). Denn schon zu Beginn der 20er-Jahre duldeten immer weniger DÖAV-Unterabteilungen Juden als Mitglieder. 1921 hatte die Wiener Sektion »Austria«, angetrieben von ihrem Vorsitzenden Eduard Pichl, alle jüdischen Mitglieder ausgeschlossen. Die taten sich dann, zunächst noch unter dem Dach des DÖAV, als neue Gruppe zusammen und nannten sich »Donauland«. Zu den vorwiegend jüdischen Bergsteigern gehörten der Psychologe Viktor Frankl und der spätere Hollywood-Regisseur Fred Zinnemann.

Sonnwendfeier Pichl und seine Judenhasser gaben allerdings keine Ruhe: 1924 warf der DÖAV die »Donauländer« hinaus. Die seien »wegen ihrer volksfremden Zusammensetzung und Eigenart unannehmbar«, sagte Pichl zur Begründung. Es gab zwar Gegenwehr, aber wirklich überzeugend war sie nicht: »Wir haben keine Juden in unserer Sektion. Wir sind in der Judenfrage kalt bis ans Herz«, sagte ein Delegierter, der gegen den Ausschluss votierte. »Aber ich warne Sie, hier antisemitische Torheiten zu begehen.«

Die Sektion Berlin votierte 1924 gegen den Ausschluss von Donauland, konnte ihn jedoch nicht verhindern. Als Konsequenz daraus gründete sich der eigenständige DAVB mit zunächst 600 Mitgliedern. Man tat sich mit Donauland zusammen und beschloss, gemeinsam in den Zillertaler Alpen eine eigene Hütte zu errichten. Denn an immer mehr Unterkünften hingen Schilder mit der Aufschrift »Juden und Mitglieder der Sektion Donauland sind hier unerwünscht«. Wie sehr sich die Nazibergsteiger bereits in den Alpen ausgebreitet hatten, konnte man im Juni 1928 schon von Weitem erkennen: Zur Sonnwendfeier wurde unterhalb der Sattelspitze im Karwendelgebirge ein riesiges Feuer in Form eines Hakenkreuzes abgebrannt. Bis nach Innsbruck war es zu sehen.

Alpenverein Trotz aller Anfeindungen wurde das Friesenberghaus 1932 mit einem Festakt eingeweiht. Aber schon ein Jahr später kamen die Nazis an die Macht. 1934 teilte die Gestapo dem DAVB mit, dass er aufgelöst sei. »Gründe: Der Deutsche Alpenverein gehörte dem Deutschen Sportkartell, einer unter Führung des Reichsbanners stehenden marxistischen Sportorganisation, an.« Weil er mit seinem Verbot rechnen musste, hatte der DAVB vor der sogenannten Machtergreifung die Hütte den »Donauländern« geschenkt. Die betrieben sie noch bis zum »Anschluss« Österreichs 1938. Danach rückte die Wehrmacht ein.

»Während des Kriegs war dort eine Funkerkompanie stationiert«, berichtet Klaus Kundt. Der frühere Journalist hat sich so ausführlich mit der Geschichte des Antisemitismus im Alpenverein beschäftigt wie sonst niemand. Und als Funktionär kämpft der mittlerweile 80-jährige Berliner darum, dass diese Geschichte aufgearbeitet wird. »Nach 1945 hat Donauland versucht, das Friesenberghaus zu bewirtschaften«, erzählt Kundt, aber die wiedergegründete Wiener Sektion hatte keine ausreichenden Möglichkeiten. »Das Haus ging 1968 an die Sektion Berlin.« Die war Nachfolgerin der alten DÖAV-Abteilung Berlin, die von vielen Juden 1924 verlassen wurde. »Als die Deutschen das Haus von den Österreichern übernahmen, war es eine Ruine, in der Schafe grasten«, erinnert sich Kundt.

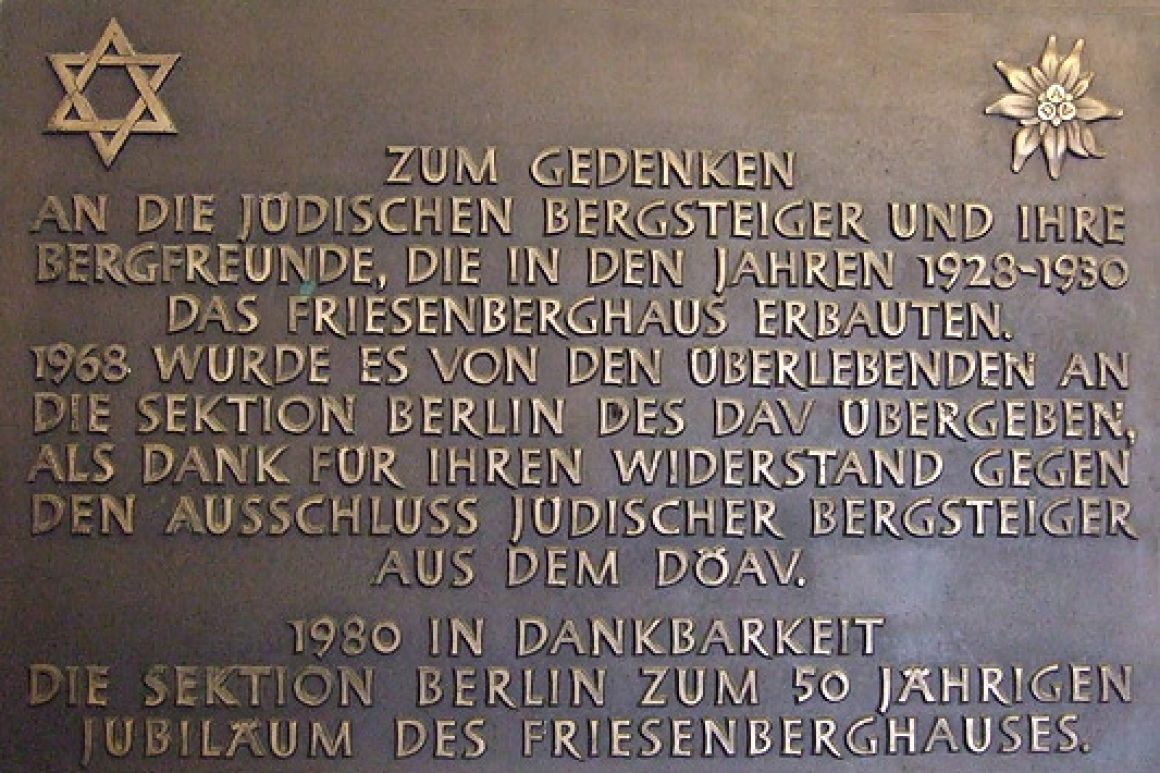

Begegnungsstätte 30 Jahre später, 1999, drängte die Sektion Berlin unter ihrem damaligen Vorsitzenden Klaus Kundt darauf, ein Ehrenmal am Friesenberghaus zu errichten, das an die Opfer von »Intoleranz, politischer, religiöser, weltanschaulicher oder rassischer Verfolgung« erinnert. Seit 2003 ist dort eine entsprechende Plakette angebracht. Gleichzeitig wurde die Berghütte zu einer »Bil- dungs- und Begegnungsstätte gegen Vorurteile« ernannt. Dazu gehört eine Dauerausstellung, die in einem Raum neben der Schankstube untergebracht ist. »So richtig erfüllt das Haus diese Funktion nicht«, kritisiert Klaus Kundt. Er würde hier gerne mehr historische Seminare abhalten.

Doch es wurde schon viel erreicht. Hubert Fritzenwallner sagt mit einem gewissen Stolz: »Seit 1996 bin ich Hüttenwirt. Damals gab es außer einer kleinen Tafel keine Informationen über die Geschichte des Hauses.« Und andere Hinweise wollte man jahrelang nicht sehen: »Als ich das hier vor 14 Jahren übernommen habe, gab es noch Geschirr von der Wehrmacht. Mit Hakenkreuzen auf Tellern und Tassen.« Dann steht Hubert auf, geht in die Küche und hilft mit, das Abendessen zu servieren: Bratkartoffeln mit Zwiebeln, darüber Eier, ein sogenanntes Bergsteigeressen, serviert auf – normalen Tellern.

Friesenberghaus

Die Hütte liegt auf 2.500 Meter Höhe in den Zillertaler Alpen in Österreich. Talort ist Ginzling nahe Mayrhofen. Der dreistündige Aufstieg erfolgt vom Schlegeisspeicher oder, etwas länger, vom Gasthaus Breitlahner. Eine Seilbahn fährt nicht. Das Friesenberghaus ist vom 7. Juni bis 27. September bewirtschaftet.

Um zu übernachten, ist eine telefonische Reservierung dringend zu empfehlen: 0043-676-7497 550

www.friesenberghaus.at