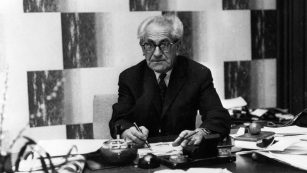

Unterschiedlicher könnten diese Symbolfiguren des amerikanischen Konservatismus nicht sein: Während George W. Bush gerade einen Rückblick auf seine Präsidentschaft veröffentlich hat, ist ein anspruchsvoller Briefwechsel eines Gelehrten erschienen, der als Lehrmeister neokonservativer Ideologen gilt: Leo Strauss (1899–1973). Der Hype um die »Leocons« ist längst verflogen, doch bleibt es spannend, wie der Chicagoer Philosoph ins Weiße Haus (oder wenigstens in intellektuelle Zirkel der Republikanischen Partei) gelangen konnte – das ist Ideengeschichte als Politthriller.

Dass Schüler zu dogmatischer Verhärtung und sektiererischer Abschottung neigen können, ist ein vertrautes Phänomen der Ideengeschichte. Es begegnet dem Leser auch in dem Briefwechsel, den Strauss mit Eric Voegelin (1901–1985) führte, einem weiteren emigrierten Denker, den man üblicherweise als konservativ einordnet. Während Strauss und Voegelin sich stets mit intellektuellem Respekt begegneten, legten sich die Strauss-Schüler keine Zügel an. Schon Ende der 50er-Jahre fielen sie über Voegelin her: Er habe aus christlicher Perspektive Platon und die Griechen entstellt, gewissermaßen zum Vorläufer des Evangeliums gemacht; er ignoriere die fundamentale Trennung von Glauben und Philosophie; und er relativiere die Wahrheit, indem er sie von geschichtlichen Bedingungen abhängig mache.

kluft Zieht man die polemische Energie ab, tritt in dieser Kritik der Unterschied zwischen dem Denken Strauss’ und dem Voegelins hervor. Beide waren sich einig in der Suche nach der Wahrheit als dem höchsten Ziel des Menschen. Voegelin jedoch konnte sich nur eine transzendente Wahrheit vorstellen, für ihn war Gott Vorbedingung aller Erkenntnis, und er sah den »philosophischen Wert der Offenbarung ... in der Ausscheidung von Scheinproblemen«. Strauss hielt die »Kluft zwischen Philosophie und Offenbarung« für »viel radikaler« und verschärfte sie zur Alternative einer »Option entweder für Jerusalem oder für Athen«. Der Philosoph strebt nach absoluter Wahrheit, er kennt keine Autorität, den Glauben muss er hinter sich lassen.

Es zeichnet den Briefwechsel der beiden aus, dass ihre philosophischen Differenzen so deutlich zum Vorschein kommen und der Leser sich auf diese aufgelockerte Weise einigen ihrer zentralen Fragen nähern kann. Die Korrespondenz verdichtet sich Ende der 40er- und Anfang der 50er-Jahre. Dem Herausgeber Peter J. Opitz, ist beizupflichten, wenn er vermutet, nicht nur die Geschäftigkeit des Professorenlebens habe zum Auslaufen des Briefwechsels geführt. Es war wohl auch die Erkenntnis, dass die Unterschiede zu groß waren.

leben Doch verdecken die philosophischen Richtungsunterschiede die intellektuellen und biografischen Gemeinsamkeiten, die diesen Band auch für Nichtspezialisten so reizvoll machen. Es trifft darin nicht einfach der jüdische Denker, der Gott aus der Philosophie verbannt, auf den katholischen (aber der Kirche fernstehenden) Denker. Beide verkörpern das zwischen Thomas Mann und der Frankfurter Schule oft vergessene Exil einer vor den Nazis geflohenen konservativen Gelehrsamkeit, die eine auf die Katastrophe zusteuernde Krise der Moderne diagnostizierte und als Gegenmittel das antike (philosophische oder biblische) Denken reaktivierte. Wenn sie sich gemeinsam gegen den »herrschenden Idiotismus« stellten, wie Strauss es formulierte, betrieben sie nicht nur gelehrte Textauslegung. Es ging ihnen um die Frage nach dem richtigen Leben in der Gegenwart.

Strauss arbeitete dabei immer schärfer das »theologisch-politische Problem« der Philosophie heraus. Die Herausforderung der radikalen Wahrheitssuche durch theologische Bevormundung oder – in der Moderne – durch die Anbiederung der Philosophie an Politik und Gesellschaft war dabei eng mit Strauss’ Biografie verknüpft. Der frühe Strauss war fester in jüdischen Denktraditionen verwurzelt, als der späte zugeben wollte. Als Mitherausgeber der Schriften Moses Mendelssohns sprach er in der Weimarer Republik von der Unentscheidbarkeit der Offenbarungsfrage. Für die jüdische Tradition reklamierte er einen Wahrheitsanspruch – aus den auf die Spitze ge- triebenen (und nicht protestantisch weichgespülten) Aporien des Glaubens kam für ihn der Antrieb zur radikalen philosophischen Spekulation.

politische religion Voegelin hatte seine eigene Metamorphose durchlaufen. Nach Lehrjahren bei Hans Kelsen und sozialdemokratischen Sympathien war er in Österreich zum Befürworter eines autoritären Staates geworden – als Bändiger der zerstörerischen politischen Ideologien, der schlimmsten jener »herrschenden Idiotismen«, die er gemeinsam mit Strauss bekämpfte. Zugleich hatte er bereits in den 20er-Jahren, gefördert von der Rockefeller-Stiftung, die beiden Gelehrten auch den Weg ins amerikanische Exil bahnte, jahrelange Amerikaerfahrung gesammelt und dabei auch wichtige Einsichten für seine immer noch lesenswerten Angriffe auf das Rassedenken von 1933 gewonnen.

Dass sich in Rassismus oder Nationalismus religiöse Energien zu modernen politischen Ideologien transformiert hatten, legte 1938 sein viel zitiertes und wenig gelesenes Bändchen Die politischen Religionen dar. Sein Unternehmen einer Wiederherstellung von Gotteserfahrung als Bedingung der Wahrheitssuche ist auch als Antwort auf die politischen Religionen des 20. Jahrhunderts zu verstehen.

tiraden Am lebendigsten ist dieser Briefwechsel, in denen sich die beiden vollends einig sind und gegen die liberale intellektuelle Hauptströmung des Jahrhunderts stellen – Karl Popper: »unter jeder Kritik«, »frecher, dilettantischer Dreck«, »ein primitiver ideologischer Schreihals« ohne Kenntnis von Philosophie und Forschungsliteratur.

Ins ideologische Herz des amerikanischen Jahrhunderts trifft die Abscheu, die beide gegen den englischen Philosophen John Locke (1632–1704) empfanden, der in den 50er-Jahren für das politische Denken in den USA eine große Rolle spielte. Voegelin warf Locke, wenn dieser staatliche Sozialpolitik ausschloss, »rücksichtslose ideologische Konstruktion zur Untermauerung der Position der Oberklassen« vor; Locke war eine der »widerlichsten, unsaubersten, moralisch korruptesten Erscheinungen in der Geschichte der Menschheit«, ein Fall »geistiger Pathologie«. Strauss bekundete »Zustimmung«.

Im Widerstand gegen die dominanten »angelsächsischen Wünsche« waren sie vereint. Die Geschichte dieser beiden konservativen Denker zeigt, dass sich der Vorwurf des »herrschenden Idiotismus« auch auf die amerikanischen Jünger erstrecken konnte, die sich auf sie beriefen.

»Glaube und Wissen«. Der Briefwechsel zwischen Eric Voegelin und Leo Strauss von 1934 bis 1964. Hg. von Peter J. Opitz. Fink, München 2010, 208 S., 29,90 €

Der Autor ist Historiker am Hamburger Institut für Sozialforschung. Von ihm erschien soeben »Krieger und Gelehrte. Herbert Marcuse und die Denksysteme im Kalten Krieg«.