Domerschulstraße 6, Alfons Kirchner: ermordet 1941. Domerschulstraße 21, Amalie Blum: 1944 in Auschwitz ermordet; Georg Friess: ermordet 1945 in Bergen-Belsen; Ida Lehmann: 1942 ermordet. An sie erinnern in dieser Straße in Würzburg Stolpersteine. Hier stand bis 1938 auch die Hauptsynagoge. Doch an die Menschen aus Hausnummer 13 erinnert nichts.

An dieser Stelle betrieben Mitte der 1920er-Jahre die Gebrüder Pfeuffer, Zwischenhändler in Sachen alles für den Schneiderberuf (außer Stoffe), ihr Geschäft. Ludwig, am 3. Mai 1924 als Sohn des Kaufmanns Friedrich Moritz Pfeuffer geboren, wurde Jahrzehnte später als Jehuda Amichai einer der bekanntesten Lyriker Israels und der Welt.

1936 floh die orthodoxe Großfamilie Pfeuffer aus Nazi-Deutschland. Sie verbrachte einige Monate in Petach Tikwa und ließ sich dann in Jerusalem nieder. Nach dem vorzeitigen Abitur 1942 war Jehuda Amichai, wie er sich ab 1946 nannte, Freiwilliger in der jüdischen Brigade der britischen Armee, war für die Hagana aktiv, schmuggelte Waffen, absolvierte 1946/47 eine Lehrerausbildung und kämpfte im Sommer 1948 in einer Palmach-Einheit. Ab 1950 war er Lehrer an einem Lyzeum in Jerusalem. 1955 erschien sein erster Gedichtband. Bald sollten sich wichtige nationale wie internationale Preise einstellen für Amichais stetig wachsendes Lyrik- und Prosawerk. Nun wurde er zu Festivals eingeladen, trat mit und neben Octavio Paz und Pablo Neruda auf.

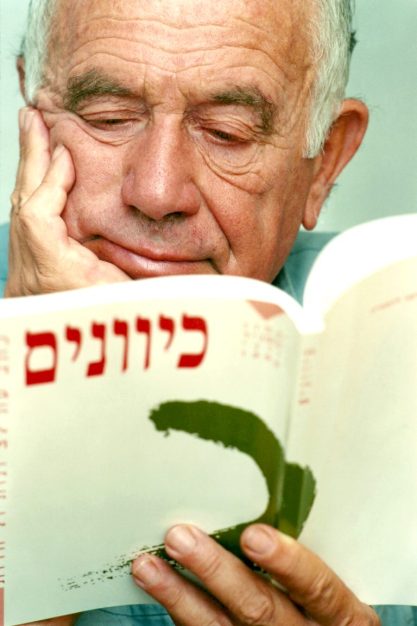

1982 wurde ihm der Israel-Preis zugesprochen. Vier Jahre zuvor war Ted Hughesʼ Übersetzung von Amen in den USA ein Bestseller geworden. In Deutschland wurde Amichai erst 1988 entdeckt. Da erschien der Auswahlband Wie schön sind deine Zelte, Jakob unter maßgeblicher Fürsprache des Lyrikers Christoph Meckel. Fünf Jahre später wurde der Jerusalemer aus Unterfranken, der in Würzburg in der jüdischen Schule Hebräisch gelernt hatte und lebenslang Deutsch sprach und schrieb, in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung aufgenommen.

Ein so kurzes Gedicht wie »Die Seele des Menschen« ist eher die Ausnahme in Amichais Œuvre: »Die Seele des Menschen ist / Wie ein Eisenbahnfahrplan / Ein genauer, detaillierter Fahrplan / Von Zügen, die nie fahren werden.« Seine Poesie, mittlerweile in 40 Sprachen übersetzt, ist nie hermetisch, nie künstlich dunkel. Sie ist vielmehr zugänglich, erstaunlich oft fast weise: »Alle Generationen vor mir stifteten mich / Stück für Stück, damit ich hier errichtet werde in Jerusalem.«

Nicht weniges ist pointiert. »Oh meine Worte, traurige, frohe / Nägel meines Lebens« liest man in »Kein Auge sah, kein Ohr hörte«. Und in einem anderen Gedicht heißt es: »Liebe ist Zerreißen, / Sterben, zerrissen werden.« Es geht bei ihm um Sehnsucht, Leben, Erinnern, Gefühle, den Vater und das Diesseits, Historie, Verluste und Weltzugewandtheit: »Ich will wieder eingeschrieben sein / im Buch des Lebens, jeden Tag eingeschrieben / bis die Hand des Schreibenden schmerzt.« Am Ort, an dem wir recht haben, würden nie Blumen wachsen, dieser Ort sei zertrampelt und hart: »Zweifel und Liebe aber / lockern die Welt auf / wie ein Maulwurf, wie ein Pflug. / Und ein Flüstern wird hörbar / an dem Ort, wo das Haus stand, / das zerstört wurde.«

Am 22. September 2000 starb Jehuda Amichai in Jerusalem. In einem Gedicht heißt es: »Den Tod der Feigen stirbt er im Herbst, / verrunzelt und voll seiner selbst und süß, / auf der Erde vertrocknen die Blätter, / die nackten Zweige deuten schon / dahin, wo es Zeit gibt für alles.« Christoph Meckel drückte es so aus: »Das Ich Amichais scheint menschlich und kunstlos offen, eine Gestalt, die gleichsam natürlich handelt – doch die Einfachheit täuscht. Das Ich offenbart ein reiches reales Dasein und die Verwandlung in einen, der Chronik schreibt.« Oder wie Amichai schreibt: »Wind, der wechselnde Zeit ist, und / Geisteswind, der Ort und Gott ist / Bleibt im Land wie ein Mensch, der denkt / Er hätte was vergessen, und solang er sich nicht erinnert, bleibt er.«