Bereits im Lift des Jüdischen Museums München wird man eingestimmt auf die neue Ausstellung Juden 45/90. Von ganz weit weg – Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion, die diese Woche eröffnet wurde und bis zum 27. Januar zu sehen ist. In der geräumigen Aufzugskabine läuft auf einem Bildschirm der Trailer zum Film Russendisko nach Wladimir Kaminers Bestseller.

Was einen hektisch einstimmt auf eine kluge Schau über etwas, das eigentlich noch gar nicht museal ist. Hatte der erste Teil der Schau Juden 45/90. Von da und dort – Überlebende aus Osteuropa die Gründergeneration der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland, die DPs, thematisiert, geht es diesmal um diejenigen, die zahlenmäßig heute das Gros der deutschen Judenheit ausmachen, die Zuwanderer.

stationen Zwischen 1989 und 1999 verließen rund 1,2 Millionen Juden die zerfallende UdSSR in Richtung Israel, die USA und nicht zuletzt Deutschland. 203.000 jüdische »Kontingentflüchtlinge« kamen zwischen 1991 bis 2009 in die Bundesrepublik. In den Gemeinden schätzt man heute die Zahl der Mitglieder mit »russischen« Wurzeln auf 90.000.

Vor zwei Jahren machte sich das Jüdische Museum in Frankfurt am Main daran, russisch-jüdische Einwanderung nach 1989 zu zeigen. Dimitrij Belkin, der Kurator und selbst »Kontingentflüchtling«, versuchte den architektonisch schwierigen Parcours im Palais Rothschild am Untermainkai aufzulockern mit Fotografien, Dokumenten, materiellen Zeugnissen, Installationen, TV-Screens und Hörstationen. Lebendig war das und gelungen. Und hie und da ein bewusstes Spiel mit buntem Kitsch und Paraphernalia.

Verglichen damit ist das von Jutta Fleckenstein in Zusammenarbeit mit der Schriftstellerin Lena Gorelik entwickelte Stationendrama von Auswanderung und Integration stringenter. Und vor allem, wie Fleckenstein betont, »nicht nur Migrationsgeschichte«. Dafür wurde naheliegenderweise der Schwerpunkt auf München gesetzt. Veteranentreffen von Rotarmisten haben die Ausstellungsmacherinnen besucht, Chorproben, historische Gedenkfeiern, Schachturniere; in Zusammenarbeit mit Michael Brenner vom Lehrstuhl für Jüdische Studien an der Universität München organisierten sie einen »Objektnachmittag«, um an Exponate zu kommen, Alltagsgegenstände, die ihre Besitzer der Ausstellung leihweise überlassen haben.

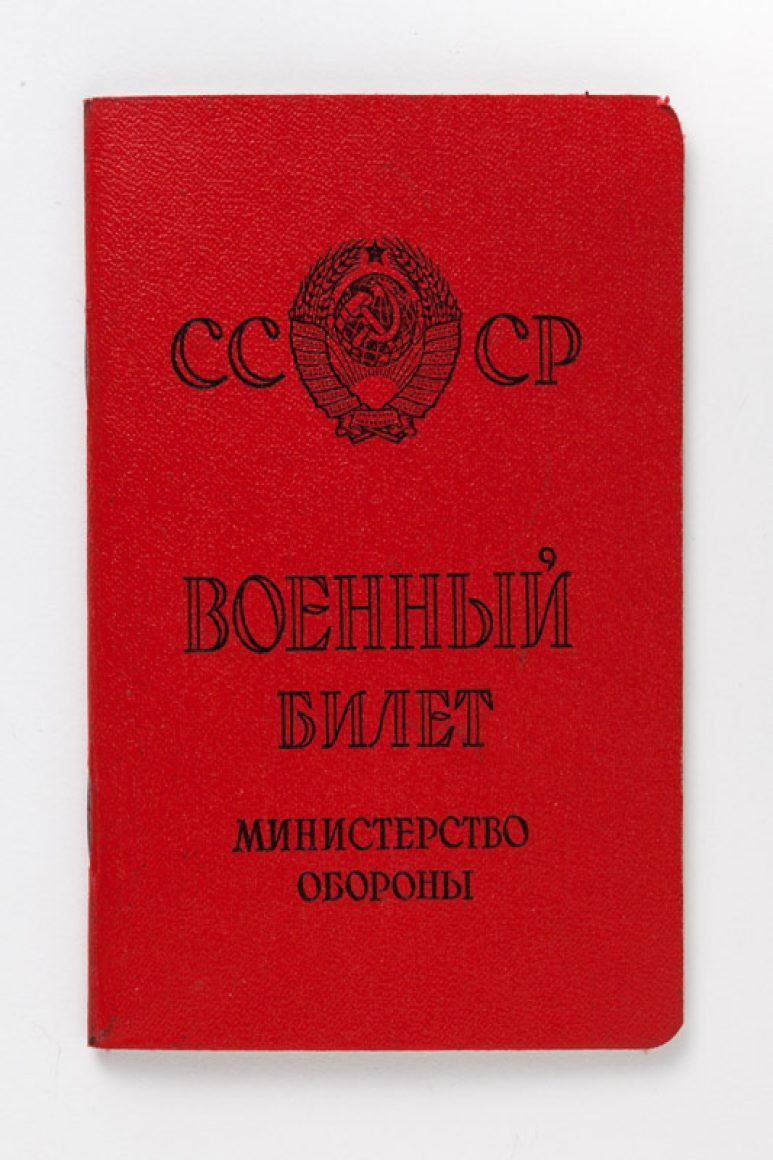

motive Gleich in der starken Entrée-Sektion werden die externen wie internen Gründe für die Auswanderung deutlich gemacht. Zu sehen sind ein Plakat der antijüdischen Organisation Pamjat, ein Geigerzähler und Medikamente, ein Bilderalbum über den Putschversuch gegen Gor- batschow 1991, eine Lebensmittelkarte, eine Batmizwa-Urkunde auf JOINT-Papier. Übersetzt: Antisemitismus, lebensgefährliche Verstrahlungsgefahr nach dem GAU von Tschernobyl, schlechte Gesundheitsversorgung, politische Instabilität, ökonomische Not und die Sehnsucht, endlich ungehindert religiös leben zu dürfen.

Auch die weiteren Passagen, farbig klug voneinander abgesetzt – der Einstieg in knalligem Sowjetrot geht im Passagenteil, der vom Packen und von Schleusen handelt, über in ein dunkles Blau, bevor es sich im Stadium des Ankommens abmildert in heiteres Weißblau – nehmen Bezug auf den ersten Teil der Doppelschau. Hatte damals der Ausstellungsgestalter Detlef Weitz einen labyrinthischen Weg mit stilisierten Mauern entworfen, von dem nicht abzuweichen war, Spiegelbild der Irrungen und Wirrungen der DPs durch Behördenkorridore und Büros, sind nun die Wege offener, durchlässiger, transparenter. Hie und da auch pointillistischer. Und die Mauern sind aufgelöst.

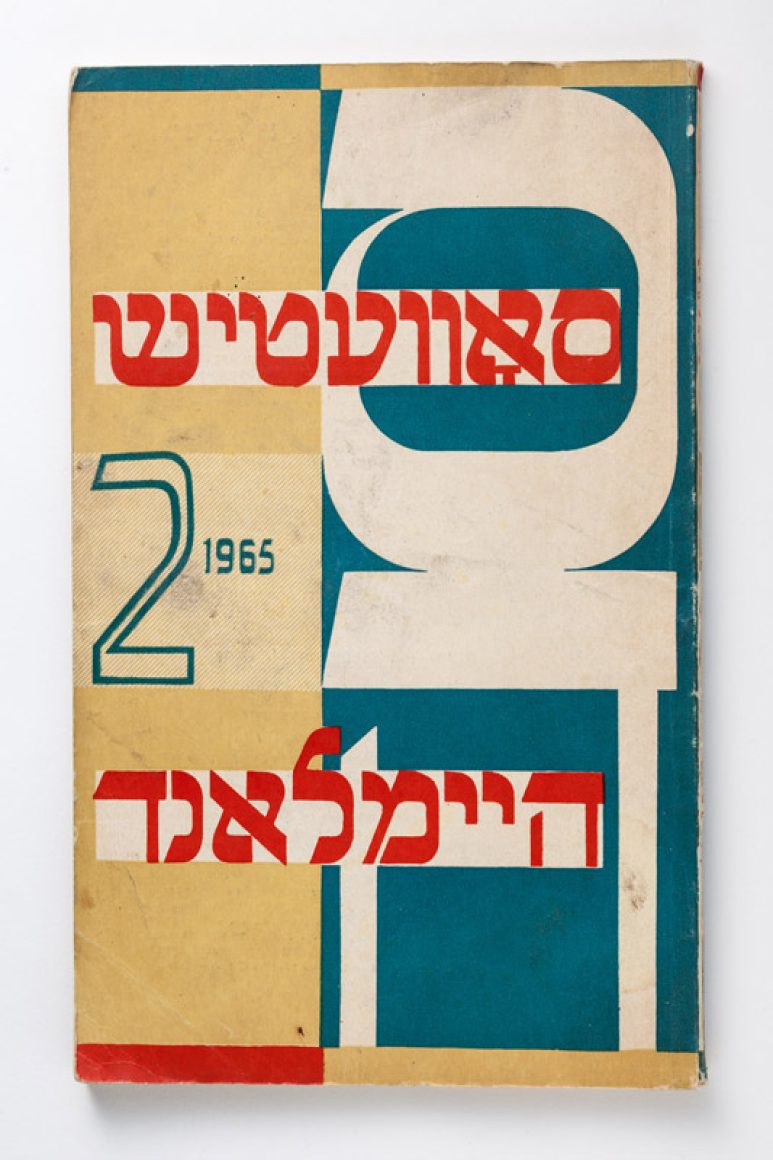

religion Im zweiten Stock erwartet den Besucher dann ein einladendes Wohnzimmer-Arrangement mit Sofa und Nippes. In den der Sowjetrealität abgeschauten Hängeregalen sind mit Erinnerungen beschwerte Stücke platziert: ein Löffel, ein Buch über das Massaker von Babi Jar 1941, eine Flöte, die, in drei Teile zerlegt, sukzessive nach Deutschland geschmuggelt wurde, eine hölzerne Teigrolle für Mazzot, eine zweisprachige hebräisch-russische Tora, Romane von Stefan Zweig und Lion Feuchtwanger, eine Schallplatte mit jiddischen Liedern und ein Foto, das den Onkel der Leihgeberin als illegal amtierenden Rabbiner in Odessa zeigt.

Diese Inszenierung wird umgeben von Grafiken, einem kostbaren Faksimile der Darmstädter Haggada von 1430 und einer wertvollen Schriftrolle mit dem Hohelied Salomos, Anfang der 30er-Jahre in Tallinn entstanden. Diese Exponate gehörten einst Julius Genss (1887-1957), der vor 1940 einer der wichtigsten Judaicasammler in Estland war. Seiner Enkelin, 1991 mit einem Touristenvisum nach Deutschland gekommen und heute in München ansässig, gelang es, Reste der einst riesigen, von den Nazis geraubten und zerrissenen Kunstbibliothek auszuführen. Passend klingt die Ausstellung aus mit einem Videointerview der eloquenten Tochter von Julius Genss. In ihr verschmilzt die Vergangenheit mit der Gegenwart, das Bewahrte mit dem Bewahren, Erinnern mit Aufbruch.

»Juden 45/90. Von ganz weit weg – Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion«. Jüdisches Museum München,

bis 27. Januar 2013

www.juedisches-museum-muenchen.de