Wer ein Gedächtnis für unappetitliche Persönlichkeiten hat, mag sich vielleicht noch an den früheren CDU-Bundestagsabgeordneten Martin Hohmann erinnern. Sein Talent als Redner stellt der katholische Patriot mittlerweile beim Auftakt der »Nationalwallfahrt« der Piusbrüder unter Beweis. 2003 glänzte er am Tag der Deutschen Einheit mit einer viel beachteten Meditation über angebliche dunkle Seiten der jüdischen Geschichte.

Die von Hohmann damals angestellten Überlegungen zu den Juden als »Tätervolk« waren auch deshalb bemerkenswert, weil in ihnen eine Melodie angestimmt wurde, die über lange Jahre unangefochten die Hitparade des Antisemitismus anführte: Egal, ob Hitler oder Henry Ford, stärker noch als vor dem »Finanzjudentum« grauste ihnen vor dem »jüdischen Bolschewismus«.

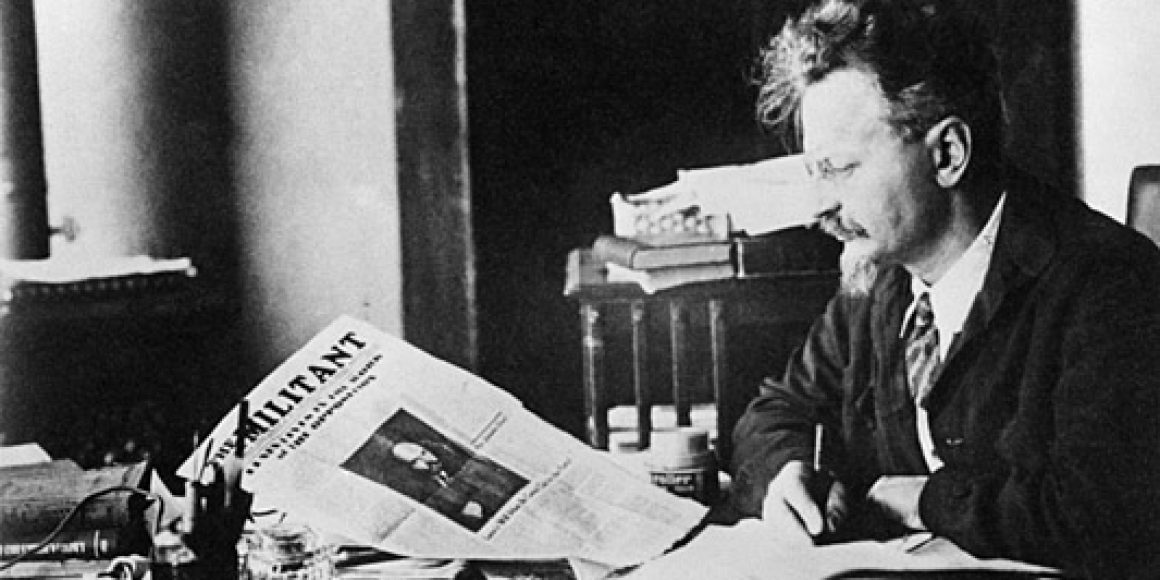

Und keiner bot sich als personifizierte Zielscheibe dafür besser an als Leo Trotzki, geborener Lew Dawidowitsch Bronstein, wie seine Gegner nicht müde wurden zu betonen. Angefangen bei seiner markanten Physiognomie bis hin zu seiner Position als Befehlshaber der Roten Armee, in der er den jungen Sowjetstaat mit eiserner Faust durch roten Terror zu konsolidieren versuchte, eignete der 1879 geborene kommunistische Revolutionär sich perfekt als Schreckensbild des mitleidslosen Schlächters.

Nicht nur für Nazis und Konservative. Auch Stalin, auf dessen Geheiß der nach Mexiko geflohene Trotzki 1940 ermordet wurde, bediente sich gegen seinen Rivalen des Motivs des »jüdischen Volksfeinds« in den innerparteilichen Kämpfen um Lenins Nachfolge 1924, die später in die Schauprozesse mündeten.

kosmopolit Auch mehrere in den vergangenen zwei Jahren erschienene Biografien beschäftigen sich auf ganz verschiedene Weisen mal mehr, mal weniger implizit mit Trotzki als Jude. In Bertrand Patenaudes Trotzki – Der verratene Revolutionär 2010 wird ausgehend von seinem mexikanischen Exil in collagenhafter Form der politische und persönliche Lebensweg Leo Trotzkis nachgezeichnet. Der Fokus liegt dabei auf den letzten Jahren seines Lebens, in denen der vertriebene Gegenspieler Stalins gegen die Moskauer Partei und die von ihr gelenkte Komintern versuchte, mit seiner IV. Internationale eigene kommunistische Organisationsstrukturen zu etablieren.

Patenaude zeigt, dass gerade viele links gesinnte Juden sich für Trotzkis Ideen begeisterten und sich als Unterstützer um ihn scharten. Über die Identifikationserleichterung der gemeinsamen Herkunft hinaus galt der Theoretiker der Weltrevolution ihnen als die urbane, intellektuelle und kosmopolitische Alternative zum gesund-paranoiden Volksempfinden, mit dem der immer offener antisemitisch agierende Stalin seinen »Sowjetpatriotismus« inszenierte.

Der gebildete Intellektuelle Trotzki mit seinem undogmatischen Kunst- und Kulturverständnis als auch seiner relativen Sensibilität gegenüber dem Antisemitismus, vor allem aber in seinem Schicksal als ausgestoßener Flüchtling auf einem »Planet ohne Visa« wurde für viele jüdische Intellektuelle zur Projektionsfigur einer minoritären und individualitätsfreundlichen Spielart des Kommunismus. So ist es auch kein Wunder, dass die Werdegänge einer ganzen Reihe jüdischer Denker an der Seite des als antitotalitär verstandenen Leo Trotzki ihren Anfang nahmen, unter ihnen der Literaturnobelpreisträger Saul Bellow und der spätere Gründervater der amerikanischen Neokonservativen, Irving Kristol.

entzauberung Doch wie jüdisch war Trotzki, der aus einem areligiösen Haushalt stammte, eigentlich selbst? Um diese Frage ist im Zuge der Veröffentlichung von Robert Services gerade auch auf Deutsch erschienenen Biografie Trotzki eine Kontroverse entbrannt. Zunächst mutet die Debatte wie eine späte Rückkopplung der publizistischen Kämpfe zwischen Trotzkisten und Stalinisten der 50er-Jahre an.

Damals schrieben die Sympathisanten Trotzkis gegen die Verfemungen moskautreuer Autoren an und versuchten, den ermordeten Revolutionär zu rehabilitieren. Dass das Pendel dabei teilweise ins Gegenteil umschlug und das ein oder andere Heldenepos herauskam (Isaac Deutscher erhöhte Trotzki in seinem dreibändigen Standardwerk gar zum Propheten), ist nicht weiter verwunderlich.

Robert Service, der an den Eliteuniversitäten Oxford und Stanford Osteuropäische Geschichte lehrt und bereits viel beachtete Biografien von Lenin und Stalin veröffentlicht hat, hat sich nun zur Aufgabe gemacht, Trotzki von seinem vermeintlichen Sockel zu stoßen. Um den geschichtsfaulen Leser über 730 Seiten bei der Stange zu halten, verzichtet er weitgehend auf historisch-politische Einordnungen und macht das Publikum mit dem Bild eines emotional wie moralisch erkalteten Trotzki frösteln.

Egal, ob der tatsächlich in zwischenmenschlichen Beziehungen eher unmusikalisch war, Services brachiale Psychologisierung Trotzkis als berechnendem, arrogantem und verkopftem Terrorfürsten nähert sich in beklemmendem Maße der antisemitischen Horrorshow der 30er-Jahre an.

psychologismus Ein »Gegenbuch« zu Service aus der Feder des Trotzkisten David North, das in Deutschland bereits vor zwei Jahren erschien, warnt genau vor dieser Tendenz. Eine Reihe deutscher Historiker, unter ihnen der Doyen der Kommunismusforschung Hermann Weber, forderte unter Berufung auf North und Patenaude 2011 den Suhrkamp Verlag in einem Offenen Brief auf, das Erscheinen der Biografie zu überdenken.

Service in die antisemitische Ecke zu stellen, wäre dennoch verfehlt. Es ist wohl weniger untergründige Judenfeindschaft als die Sensationslust des Biografen, die ihn immer wieder betonen lässt, dass Trotzki den Bronstein in sich systematisch vertuschte. Neben lobenswerten Passagen zur jüdischen Lebenswelt in der Ukraine des 19. Jahrhunderts agiert Service phasenweise wie ein schlechter Psychotherapeut, der zwanghaft auf verdrängte Probleme hinweist, wo der Patient nur Selbstverständlichkeiten sehen kann. Die von Trotzki nie abgestrittene, aber auch nie besonders hervorgehobene jüdische Herkunft wird dabei mit einer solch exotischen Aura versehen, dass sich das Buch auf seinem Tiefpunkt nicht entblödet zu betonen, Trotzki/Bronstein habe auch mit nichtjüdischen Kommunisten gute Kontakte gepflegt.

identitäten Für eine fruchtbarere Auseinandersetzung mit den Identitätskonstellationen der Juden unter den Revolutionären greift man deshalb besser weiterhin auf Isaac Deutschers Überlegungen zu Trotzki als »nichtjüdischem Juden« zurück, also eines Judentums, das durch Geschichte und äußere Schicksalsschläge weiterhin präsent bleibt, subjektiv in Handeln und Denken jedoch zugunsten einer »universalen Menschheitsauffassung« abklingt. Nach der Schoa ist das Schwelgen in solch unbekümmerten Fantasien sicher schwieriger geworden. Auch Trotzki neigte am Ende seines Lebens der Idee eines eigenen jüdischen Staats zu (wenn auch innerhalb einer »sozialistischen Weltordnung«).

In jedem Fall war Isaac Deutscher 1968 weiter als Robert Service heute mit seinen Zuordnungen nach dem Motto, »wer Jude ist (und wie er zu fühlen hat), bestimmt der Biograf«. Man ist bei ihm an Martin Hohmann erinnert, der seinerzeit mit großzügiger Geste den Juden, die sich nach seinem Verständnis richtig – nämlich religiös – verhielten, die Hand zur Versöhnung bot: »An der Spitze der bolschewistischen so genannten Gottlosen-Bewegung stand ausgerechnet Trotzki. (…) Die Gottlosen mit ihren gottlosen Ideologien, sie waren das Tätervolk des letzten, blutigen Jahrhunderts.«

Robert Service: »Trotzki. Eine Biographie«. Suhrkamp, Berlin 2012, 739 S., 34,95 €

Bertrand M. Patenaude: »Trotzki. Der verratene Revolutionär«. Propyläen, Berlin 2010, 432 S., 24,95 €

David North: »Verteidigung Leo Trotzkis«. Mehring, Essen 2010, 240 S., 14,90 €