Es gibt bis heute eine gängige bundesdeutsche Geschichtserzählung, und die geht so: Die ersten Nachkriegsjahrzehnte waren geprägt vom »Adenauer-Mief«, dann kam glücklicherweise »68« – dieses wiederum auch möglich gemacht durch die Frankfurter Schule.

Dass jedoch deren jüdische, aus dem Exil heimgekehrte Vertreter Theodor W. Adorno und Max Horkheimer dann auch von 68er-Studenten wüst angegangen wurden, dass dem Verschweigen der NS-Zeit das skandalös relativierende Plappern über Auschwitz (als vermeintliche »Metapher« für Kapitalismus, »Ausgrenzung«) folgte und sich ein bis heute virulenter Antisemitismus/Antizionismus von links akademisch etablierte – geschenkt.

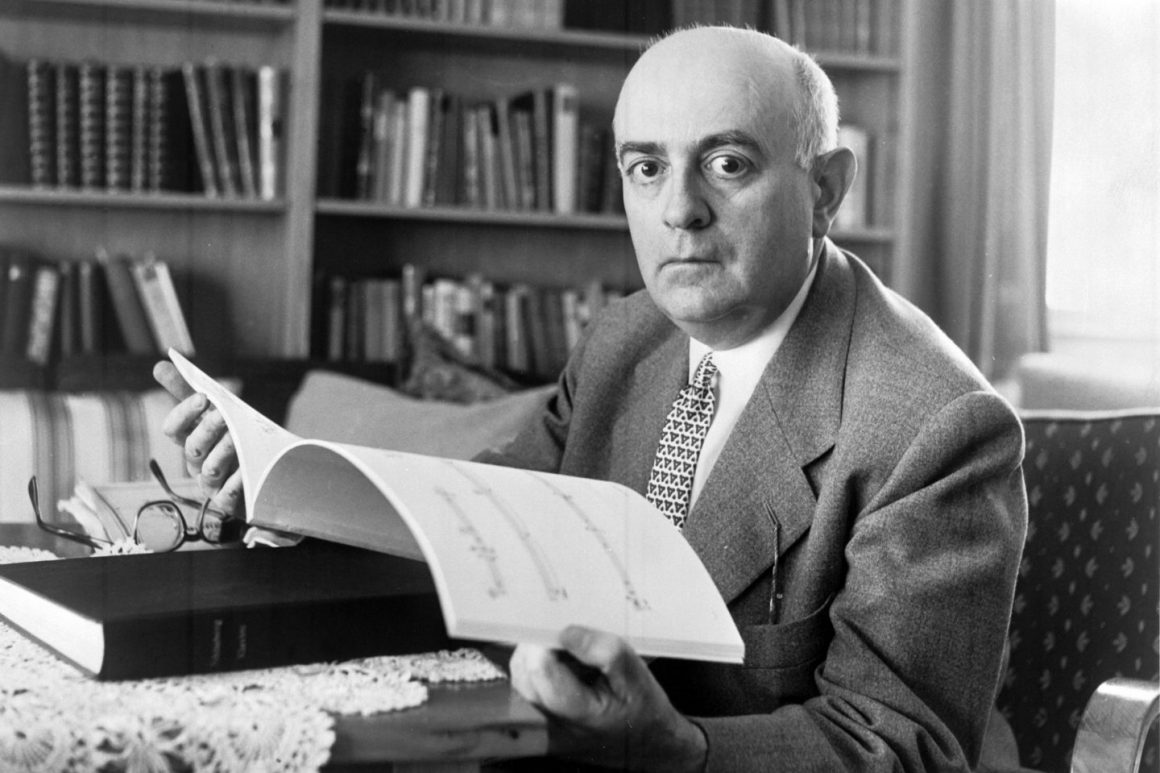

Auch in Axel Schildts voluminöser Studie Medienintellektuelle in der Bundesrepublik wird diese fatale Entwicklung nicht thematisiert. Der Autor, einer der renommiertesten Zeithistoriker der Bundesrepublik, starb überraschend bereits im vergangenen Jahr und konnte deshalb die von 1968 bis zu den ersten Jahren der »Berliner Republik« weiterreichenden Kapitel nicht mehr schreiben.

Umso bemerkenswerter, was Schildt bis dahin bereits geleistet hatte und was nun (herausgegeben von seiner Lebensgefährtin und einem ehemaligen Kollegen) in einem fast 900-seitigen Buch vorliegt, inklusive Quellen- und Namensregister. Hier ist ein Autor, der flüssig schreiben kann und skrupulös zu gewichten weiß, der – ohne in der immensen Materialfülle zu ertrinken – klar und klug strukturiert eine wertvolle Entdeckung nach der anderen zutage fördert.

fernsehen Nicht zuletzt die bemerkenswerte Radio- und Zeitschriften-Präsenz jüdischer Intellektueller lange vor 1968 wird hier sichtbar, dankenswerterweise von Schildt jedoch nicht etwa gesondert dargestellt, sondern eingebettet in die Schilderung der damaligen Debatten.

War eine Kulturkritik à la Horkheimer und Adorno punktuell doch auch von jenen konservativen Intellektuellen goutiert worden, die nicht so genau über den fundamentalen Unterschied zwischen einer liberalen Demokratie und einem massenmörderischen Unrechtsstaat nachdenken wollten, sondern lieber von »Konsumterror«, »Aufklärungs-Ambivalenz«, »Fortschrittswahn« und dergleichen salbaderten.

»Es kann nicht sein, dass die Deutschen reich wie die USA, aber neutral wie Monaco sein wollen.«

William S. Schlamm

Kein Zufall, dass dann Hannah Arendts Totalitarismus-Buch bei der Frankfurter Schule kaum auf Gegenliebe stieß und auch die präzisen Beobachtungen eines Siegfried Kracauer nicht zum Geraune eines vermeintlich omnipräsenten »Verblendungszusammenhangs« passten.

Wie aber kam es, dass Hannah Arendts Fernsehauftritt (1964 befragt von Günter Gaus) dennoch geradezu emblematisch wurde und ein ebenfalls weiterhin im New Yorker Exil lebender Soziologe namens Siegfried Kracauer zumindest als Geheimtipp zu firmieren begann?

Man kann Axel Schildt nicht genug posthumen Dank dafür aussprechen, dass er angesichts der Fülle damals viel gelesener Zeitschriften (von denen der inzwischen eher akademisch-enigmatische »Merkur« oder die zur SPD-Mittelbau-Postille herabgesunkenen »Frankfurter Hefte« ja noch immer existieren) das eigentliche Zäsur-Periodikum nicht vergessen hat.

Denn es war natürlich der 1948 – mit logistischer Unterstützung der damaligen amerikanischen Besatzungsbehörden – gegründete »Monat«, der unter der inspirierenden Ägide des ex-trotzkistischen jüdischen »New York Intellectual« Melvin Lasky in den ersten Nachkriegsjahrzehnten Unschätzbares leistete. So war ein geistig ausgehungertes Publikum mit den neuesten Entwicklungen im weltweiten Kulturleben vertraut zu machen – das übernahmen Exilierte wie eben Siegfried Kracauer, Hilde Spiel, Walter Mehring, Hans Sahl oder Alphons Silbermann mit ihren Kulturbriefen aus London, New York, Zürich oder Sydney.

klarheit Gleichzeitig musste ein tradierter Antikommunismus (der bei nicht wenigen Lesern bis dahin eher nazi-braun grundiert war) in einen kämpferisch liberalen Antitotalitarismus verändert werden, der nicht Stalins Verbrechen gegen diejenigen der Nazis ausspielte und überdies auch »die« Deutschen nicht in eine neue »nationalneutralistische« (Axel Schildt) Opferrolle entließ.

Der Autor fördert eine wertvolle Entdeckung nach der anderen zutage. Was für ein Buch!

Wer dabei – in konzisen Essays und ohne jegliche Didaktik oder gar Rabulistik – für Klarheit sorgte, in diesem Buch fehlen ihre Namen nicht: Hannah Arendt, Manès Sperber, Arthur Koestler, Franz Borkenau, Hermann Kesten, Richard Löwenthal und all die anderen. (Selbst einer der damals Jüngsten wird von Axel Schildt erwähnt, denn bereits mit 38 Jahren publizierte der Holocaust-Überlebende Ralph Giordano 1961 sein Abschiedsbuch von kommunistischer Rigidität: Die Partei hat immer recht.)

Sogar wer nach aktuellsten Parallelen sucht, wird hier fündig: So erinnert Schildt etwa an William S. Schlamm, jenen aus dem amerikanischen Exil nach Europa zurückgekehrten ehemaligen »Weltbühnen«-Autor, der 1959 in seiner damals viel gelesenen Streitschrift Die Grenzen des Wunders eine Einsicht angemahnt hatte, der sich noch heute Unzählige verschließen: Es könne nicht angehen, dass die Westdeutschen »reich wie Amerika, aber schwach und neutral wie Monaco« sein wollten. Deshalb noch einmal: Was für ein Buch!

Axel Schildt: »Medienintellektuelle in der Bundesrepublik«. Wallstein, Göttingen 2020, 896 S., 46 €