Es ist genau zwölf Jahre her. Da trat die Bundeskanzlerin aus dem Schatten ihrer sonst so oft kritisierten Kompromisshaftigkeit und holte zu einem Tadel aus, wie ihn kein Parteifreund von ihr je ertragen musste. Merkels Maßregelung galt Günther Oettinger. Der damalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg war mächtig und bestens vernetzt, Regierungschef eines wirtschaftlich superpotenten Bundeslandes. Solcherlei Einfluss schien der Kanzlerin plötzlich egal.

Oettinger hatte den furchtbaren Juristen Hans Filbinger bei dessen Beerdigung einen »Gegner des NS-Regimes« und einen »Widerstandskämpfer« genannt. Jenen Filbinger, der junge Fahnenflüchtige zum Tode verurteilt hatte und dies später mit dem berüchtigten Satz erklärte: »Was damals rechtens war, kann heute nicht Unrecht sein.«

Merkel, als Politikerin sonst vorsichtig und zurückhaltend, reagierte äußerst scharf. Sie hätte sich eine Differenzierung insbesondere in Hinblick auf die Gefühle der Opfer und Betroffenen gewünscht. Es dauerte nicht lange, und Günther Oettinger, jeder Fremdsprache unkundig, fand sich als Kommissar in Brüssel wieder. Weich gefallen zwar, aber abgehängt von den bundesdeutschen Machtspielen, abgehängt von allen Hoffnungen auf die höchsten Ämter im Staate. Abgehängt.

Merkel handelt bei Nolde konsequent. Aber ist ihre Entscheidung gerechtfertigt?

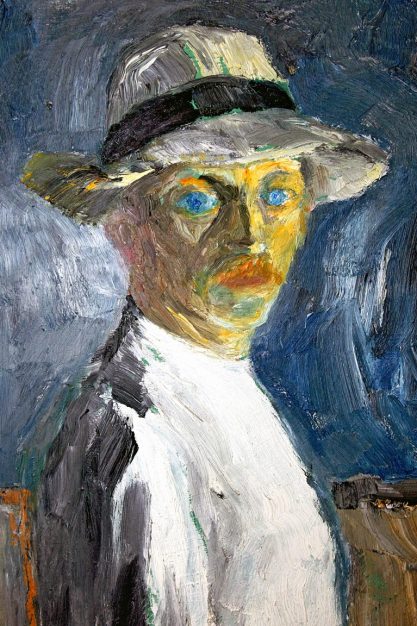

HALTUNG Angela Merkel sitzt jetzt vor einer weißen Wand im Bundeskanzleramt. Zwei Bilder des Malers Emil Nolde hatten ihr Büro geschmückt, sie hat sie abhängen lassen und an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz zurückgegeben. Dieser Akt spiegelt jene Geisteshaltung wider, der wir schon in der Causa Oettinger begegnet sind. Die deutsche Bundeskanzlerin kennt kein Erbarmen bei jeglicher Relativierung von NS-Unrecht. Egal, ob es sich um die dämliche Beerdigungsrede eines demokratisch legitimierten Ministerpräsidenten unserer Zeit handelt oder um einen tief braun gefärbten Malerstar des vorigen Jahrhunderts. Sie handelt konsequent. Oettinger weg, Nolde weg.

Aber ist die Abhängung im Falle Nolde gerechtfertigt? War der norddeutsche Meister der Farben nicht einfach politisch dumm und so antisemitisch wie der Rest der rund 70 Millionen Deutschen? Dürfen wir seine Werke nicht mehr bewundern, diese brillanten, satten, ausdrucksstarken Farben, diese Landschaften der Weite und der wilden Wetter? Seine Blumen, seine tanzenden Schönheiten? Gilt jedes Werk als braun verseucht? Ist sein bezaubernder Bauerngarten im schleswig-holsteinischen Seebüll, einst Inspiration seiner Kunst und Stolz seiner Frau Ada, ab jetzt für die Tausenden Sylturlauber, die dort Station machen, tabu?

LEGENDEN Ein langjähriges Forschungsprojekt der Nolde-Stiftung Seebüll hat anhand von 25.000 Dokumenten zutage gefördert, was Kunstinteressierte in groben Zügen längst wissen: Emil Nolde war nicht nur ein großartiger Maler, sondern zudem ein verlogener Legendenstricker seiner eigenen Biografie und vor allem ein erklärter Antisemit. Völkisch dumpf in seiner eingeschränkt bäuerlichen Gedankenwelt gefangen, galt sein Hass dem Kosmopolitischen und all seinen Vertretern. Nolde frönte dabei keinem opportunistischen Antisemitismus, um sich den neuen Machthabern anzudienen, wie wir dies millionenfach aus der Nazizeit kennen. Nein, der expressionistische Künstler empfand bereits Jahrzehnte früher einen tiefen Hass auf Juden.

Nolde war ein erklärter Antisemit. Völkisch dumpf in seiner eingeschränkt bäuerlichen Gedankenwelt gefangen, galt sein Hass den Juden.

Persönlich gekränkt durch die Ablehnung seiner Werke in einer Ausstellung, schrieb er 1911 in einem Brief: »Die Führer der Sezessionen Liebermann, Corinth, Pechstein, Segal sind Juden, die Kunsthändler alle sind Juden, die führenden Kunstschriftsteller und Kritiker sind es auch, die ganze Presse steht ihnen zur Verfügung, und auch die Kunstverleger sind Juden. Die Malerjuden sind geschickt, oft intelligent, immer aber rührig u. geschwätzig, ein Erfolg wird ihnen leicht, weil Kunstkritik, Kunstverlag und Kunsthandel mit ihnen liiert sind. Allerdings nur in Berlin ist es ganz so, aber die Bewegung streckt ihre schlängelnden langen Arme schon übers ganze Land hinaus, ganz wie die Schwammwucherung hier unter dem rotgestrichenen Boden in unserer kleinen trauten Stube.«

»Entjudung« Von der Schwammwucherung in der trauten Stube hin zur Ungezieferwarnung der Nazis ein Vierteljahrhundert später ist es ein kleiner Schritt. Allein, Noldes Judenhass half dem Künstler wenig, selbst sein Plan zur »Entjudung« Deutschlands nutzte ihm nichts. Auch seine Denunziation des Konkurrenten Max Pechstein als Jude (der er nicht war) half nicht weiter. Hitler verachtete Noldes Malerei, ließ viele Bilder beschlagnahmen und in der Ausstellung Entartete Kunst zeigen. Nolde erhielt kein Malverbot, sondern ein Berufsverbot und somit keine Bezugsscheine für Farben, Pinsel und Leinwand. (Gemalt hat er weiter, niemand hätte ihn dafür belangt.)

Zudem wird er aus der Reichskammer der Bildenden Künste ausgeschlossen. Seine Frau Ada beschreibt 1941 den Widerspruch, den sie in der Verfemung ihres Mannes sieht. »Der deutscheste, germanischste, treueste Künstler ist ausgeschlossen. Es ist der Dank für seinen Kampf gegen die Überfremdung und die Juden. Es ist der Dank für seine Zugehörigkeit zur Partei, in der er, trotz vieler Fehler, doch die Lösung der Volksprobleme sieht.« Jener Nolde, dem Siegfried Lenz mit seiner Deutschstunde ein Denkmal für Widerständigkeit setzte, jener Nolde, dessen ungemalte Bilder Generationen gerührt haben, war kein Gelegenheitsantisemit. Der Judenhass bildete die DNA seines Charakters, anders als bei vielen Mitläufern. Wie wirkte sich diese Haltung auf seine Kunst aus?

Ist nicht die ganze Kunstgeschichte voll mit judenverachtenden Malern, Dichtern, Musikern?

Zerrbilder des Jüdischen in »Stürmer«-Manier finden wir in Emil Noldes Malerei nicht, wohl aber eine deutliche Leerstelle. Aya Soika hat die Ausstellung zur Forschung kuratiert und verweist auf einen politischen Bezug: »1933 hörte er auf, die biblischen Figurenbilder zu malen, mit denen er bekannt geworden ist als Erneuerer der deutschen religiösen Malkunst. Sie hätten seiner Meinung nach leicht zum Missverständnis führen können, dass er ein Maler der Juden ist. Denn diese alttestamentarischen Gestalten, die wollte er ja gerne als Juden darstellen.

Und erst Anfang der 50er-Jahre knüpft er daran wieder an.«Kurz nach dem Krieg begann Nolde, seine Meisterschaft in eigener Legendenbildung zu üben und zu vervollkommnen: als armer, verfolgter Künstler, der sich in sein einsames Klinkerhaus zurückziehen musste, aus Angst vor Nazischergen. Mit seinen Freunden bastelte er unermüdlich an diesem Narrativ, bis er es selbst glaubte. Frei nach Max Frisch, der den Selbstbetrug jeglicher Art in seinem Roman Mein Name sei Gantenbein mit dem treffenden Satz beschrieb: »Jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält.«

gewissen Kaum ein Künstler hat darin eine so perfide Meisterschaft erlangt wie Emil Nolde. Was uns immer noch nicht von den Fragen erlöst: Dürfen wir seine Kunst dann noch gut finden? Waren nicht viele geniale Künstler moralisch verwerfliche Individuen? Ist nicht die ganze Kunstgeschichte voll mit judenverachtenden Malern, Dichtern, Musikern?

Nolde war immerhin ein Judenfeind von Jugend an. Zudem, und dies sollte unseren Blick noch einmal schärfen, kannte der Maler die Gerüchte über die Judenvernichtung im Osten. Lässt sich die Kunstbetrachtung vollkommen von dieser charakterlichen und biografischen Widerwärtigkeit lösen?

Jeder müsse diese Frage für sich selbst beantworten, sagt der Direktor der Nolde-Stiftung Seebüll, Christian Ring. Die Kanzlerin hat sie für sich beantwortet. In konsequenter Art, die ihr viel Kritik einbrachte. Letztlich ist sie aber ihrem Gewissen gefolgt. Sie hat ihren Blick auf die Gefühle der Betroffenen und der Opfer bewahrt. Und diese Haltung gilt es zu ehren und zu respektieren.