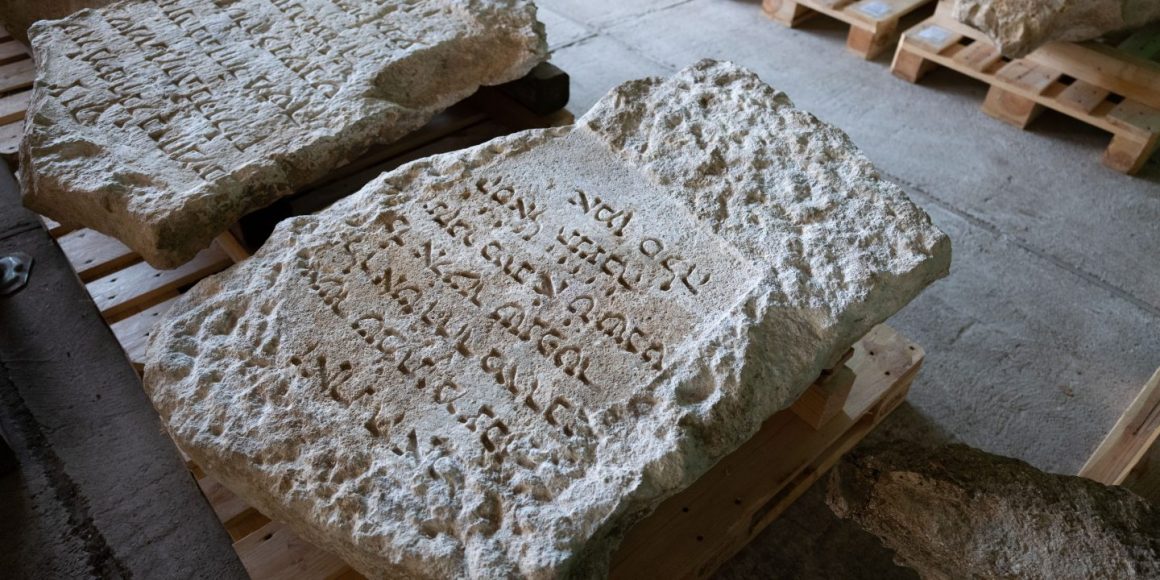

18 in Mainz wiederentdeckte jüdische Grabsteine aus dem Mittelalter und ihre Inschriften sollen wissenschaftlich erforscht werden. Die Steine wurden bei Bauarbeiten zwischen Altstadt und Rhein in einer Mauer als Füllmaterial verbaut gefunden und im November freigelegt, wie das Kulturministerium Rheinland-Pfalz nun mitteilte.

SCHUM-ZEIT Sie stammen demnach ursprünglich vom alten jüdischen Friedhof der Stadt, der im 11. Jahrhundert angelegt wurde. Nach Absprache mit der jüdischen Gemeinde Mainz sollen die Grabsteine nun untersucht werden. Dabei soll etwa herausgefunden werden, ob die Steine zu bekannten Persönlichkeiten der SchUM-Zeit gehören.

Kulturminister Konrad Wolf (SPD) sprach bei der Vorstellung der Grabsteine von »jahrhundertealten Zeugnissen der jüdischen Verwurzelung und Tradition in Mainz«. Im Mittelalter bildete die jüdische Gemeinde der Stadt gemeinsam mit den Gemeinden Worms und Speyer ein einflussreiches Zentrum jüdischen Lebens.

Am Rhein entwickelte sich zwischen dem 11. und dem 13. Jahrhundert ein geistiges und kulturelles Zentrum des Judentums. Die sogenannten SchUM-Gemeinden prägten Architektur, Kultur, Religion und Rechtsprechung weit über die Region hinaus.

Der Mainzer Rabbiner Aharon Vernikovsky sagte: »Die gefundenen Grabsteine sind ohne Frage von großer historischer und religiöser Bedeutung für die Erschließung jüdischer Geschichte des mittelalterlichen Mainz.«

ARCHÄOLOGIE Die Leiterin der Landesarchäologie Mainz, Marion Witteyer, betonte, die Grabsteine zeugten von einer der dunklen Phasen der jüdischen Geschichte. In Mainz und in anderen Städten in Deutschland seien immer wieder jüdische Gräber geschändet und Grabsteine als Baumaterial genutzt worden. Die 18 nun gefundenen Steine seien im 15. oder frühen 16. Jahrhundert in der Rheinufermauer verbaut worden.

Die Mainzer Juden wurden 1438 aus der Stadt ausgewiesen, der Friedhof danach geplündert und zweckentfremdet. Immer wieder werden in Brücken, Türmen oder Häusern verbaute Grabsteine gefunden. Die jüdische Gemeinde Mainz legte 1926 einen einzigartigen Denkmalfriedhof an, auf dem etwa 180 historische jüdische Grabsteine stehen.

In diesem Jahr entscheidet zudem die Weltkulturorganisation Unesco, ob die SchUM-Gemeinden ins Welterbe aufgenommen werden. Außer den Friedhöfen in Mainz und Worms gehören der Synagogenkomplex in Worms und der »Judenhof« in Speyer mit Synagoge, Mikwe und Frauensynagoge zum Welterbe-Antrag. kna