Der Mann bückt sich, hebt mit einem Ruck die schwere Kartoffelkiste an und stellt sie auf den schräg an die Wand gelehnten Holzkarren. Es dauert nur wenige Minuten, bis der mobile Gemüsestand aufgebaut ist. Die Wand, an die er seinen Karren gelehnt hat, ist die Benarrosh-Synagoge. Mit seinem gewölbten Dach unterscheidet sich das weiße Haus deutlich von den Gebäuden der Umgebung. In der kleinen engen Gasse inmitten der Altstadt von Casablanca herrscht reges Treiben. Wer zur Synagoge geht, wird von allen gesehen. Doch Angst scheinen die Juden hier nicht zu haben. Zumindest noch nicht. Niemand weiß, was in den nächsten Monaten hier geschehen wird. Die Zeiten ändern sich schnell dieses Jahr in Nordafrika.

Reformen Anders als in Tunesien, Ägypten und Libyen ist die Lage in Marokko lange Zeit relativ ruhig geblieben. Nach Demonstrationen im Februar kündigte König Mohammed VI. weitreichende Verfassungsreformen an und verdoppelte die Lebensmittelsubventionen. Doch nach einem Terroranschlag auf ein Touristen-Café in Marrakesch vor zwei Wochen ist die Lage im Land angespannt.

Ein paar Häuser von der Benarrosh-Synagoge entfernt sagt Henry Sedbon, ein älterer Herr aus dem Gemeindevorstand der Synagoge Bet-El: »Wir Juden sind in Marokko eine Minderheit. Aber wir leben in Frieden neben unseren muslimischen Brüdern«. Das sind zuversichtliche Sätze in derart bewegten Zeiten. Ein paar Männer, die neben Sedbon stehen, nicken zustimmend. Sie sind stolz darauf, dass das Verhältnis zwischen Juden und Muslimen in Marokko so gut ist. Doch Stolz und Selbstbewusstsein allein erhalten keine Synagogen und Gemeinden. Heute ist, von ehemals sechs Synagogen in derselben Straße, die Benarrosh die einzige, in der sich noch Beter treffen.

Nach und nach tröpfeln immer mehr ältere Herren zum Morgengebet ein, begrüßen die bereits Betenden, setzen sich auf mit rotem Samt bezogene Holzstühle und stimmen in das allgemeine Gemurmel mit ein. Nach einer Stunde sind die 90 Plätze der Synagoge zu einem Drittel belegt. Zwei Kinder und ein Jugendlicher heben sich von den älteren Herren im Anzug ab. Junge Erwachsene sieht man nicht. Sie gehen nach dem Abitur nach Europa oder in die USA. Dort gibt es große Exilgemeinden.

Der Gesang in der Benarrosh wird schließlich von einem der letzten Neuankömmlinge aufgenommen, der sich mit kräftiger Stimme in ekstatischen Arabesken durch die Oktaven schwingt. Auf der anderen Seite des Raumes antwortet ihm ein kleiner Junge. Für einige Minuten sind alle still. Sie lauschen dem Wechselspiel, das sich durch den Raum spannt. Auch ein paar Frauen auf der Empore wollen einen Blick auf den innigen Moment des Gebets erhaschen. Die helle Knabenstimme des Jungen, die der seines Onkels nur in der Lautstärke unterlegen ist, reckt sich empor, als wolle sie das gestreifte Tonnengewölbe aufbrechen. Selbst die Ältesten bemühen sich, ihr störendes Gewürge und Geröchel für ein paar Minuten zu unterdrücken. Als der Gesang endet, wenden sich alle gen Jerusalem.

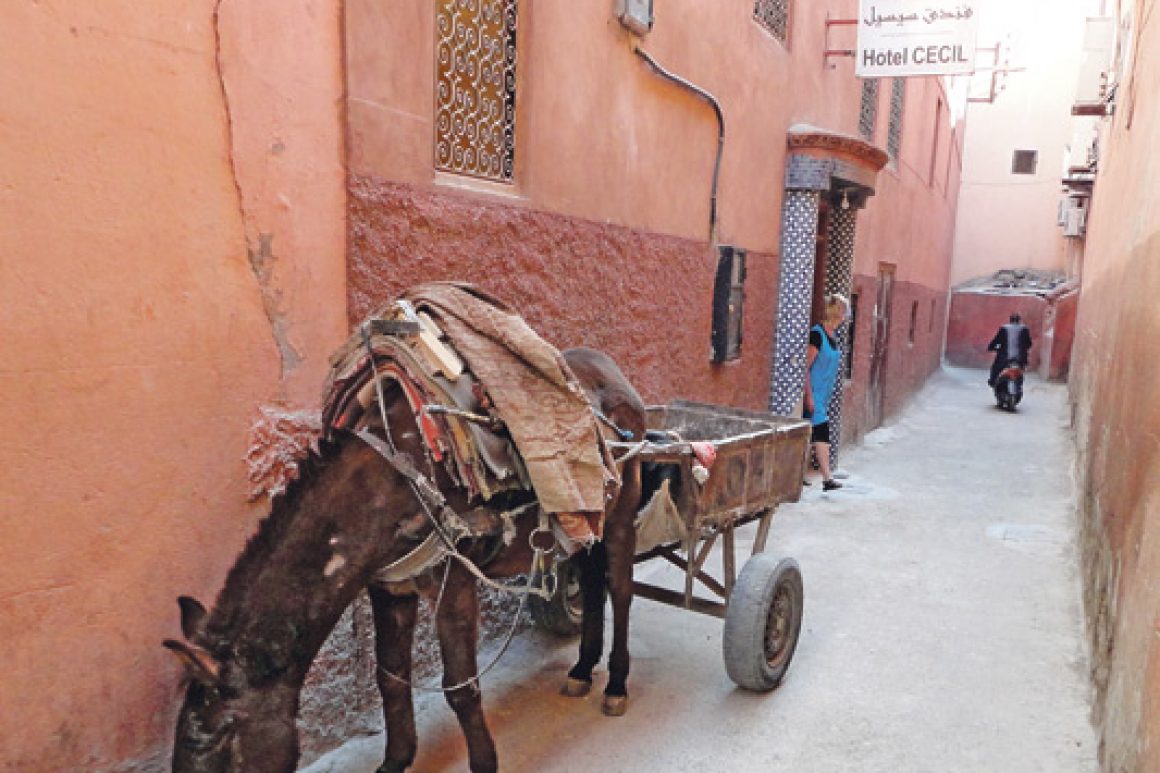

ruinen Früher gab es in Marokko fast 300.000 Juden, heute sind es keine 5.000 mehr. Die meisten Synagogen sind inzwischen Ruinen. Andere wurden schon vor Jahren verkauft, so wie in Fes, wo eine Synagoge jahrelang als Stall diente. Viele Gemeinden sind aufgelöst, ihre Mitglieder ausgewandert. Nach der Gemeinde in Casablanca ist die in Marrakesch die größte noch aktive Gemeinde in Marokko. Früher soll es in Marrakesch mehr als 50 Synagogen gegeben haben. Ganze drei sind heute noch in Gebrauch, zwei in der Mellah, dem ehemaligen jüdischen Viertel, und eine in der Neustadt. Und wie in Casablanca trifft man auch in Marrakesch in der Synagoge nur Alte und Kinder.

Die aktuelle Lage in Nordafrika schätzt Jacky Kadoch, Präsident der jüdischen Gemeinde von Marrakesch, nüchtern ein: »Wir sind Zeugen einer historischen Befreiung.« Aber in Marokko werde es keinen Umsturz geben. »Höchstens Verbesserungen. Keine Revolution.« Denn Marokko liebe seinen König, so Kadoch. Dass dies auch die Gemeindemitglieder einschließe, steht für ihn außer Zweifel: »Wir Juden sind Marokkaner«, betont er. Ein 14-jähriger Junge erzählt, während die alten Männer beten, leise aber voll Stolz, dass er auf Facebook zum Protest gegen den Protest aufgerufen habe. »Zehntausende sind meiner Gruppe beigetreten!«, sagt er.

Geführt wird die Gemeinde in Marrakesch intern von einer Doppelspitze. Zaccharia ist als Jüngster im Ältestenrat mit viel Elan und Geld die Triebfeder der Gemeinde. Azoulay hingegen ist die zentrale Respektsperson. Mit seinem weißen Bart, dem weißen Haar und der weißen Jelaba, dem traditionellen Gewand der Marokkaner, wirkt er wie ein Zauberer, seine Regungslosigkeit macht ehrfürchtig.

Azoulay leidet an Parkinson. Seine geschwollenen Hände liegen still auf den Armstützen. Wie ein König sitzt er da. Die Finger klammern sich schwach an die Knäufe der geschnitzten Stühle, um das Zittern zu unterdrücken. Dann geht er zur Bima. Mit brüchiger Stimme und fast geschlossenen Augen liest er aus der Tora. Gemeinsam mit seiner Frau will Azoulay Marrakesch noch dieses Jahr verlassen. Für immer. Ihre letzten Jahre wollen sie bei der Familie in Israel verbringen.

Orangenbäume Wer allein durch die Altstadt von Marrakesch irrt, dem kann es passieren, dass er auf einen kleinen muslimischen Jungen stößt. Er wohnt neben der Synagoge und verdient sich ein wenig Geld mit Führungen durch das Gebäude. In der Gemeinde kennt man ihn. Er kann erklären, dass die Empore für die Frauen gedacht ist und weist auf die gekachelten Davidsterne an den Wänden des Innenhofes hin. Orangenbäume stehen in den Ecken. In der Mitte plätschert ein Brunnen. Der Junge reicht dem Gast einen Korb mit Leihkippot für Touristen, zeigt die Menora und erklärt, dass hinter den geschlossenen Türen des Aron Hakodesch die Torarollen aufbewahrt werden. Der Junge weiß auch, dass immer wieder Juden aus Israel oder den USA auf der Suche nach ihren Wurzeln hier für einige Zeit wohnen.

Eine Treppe über der Synagoge lebt Anania. Er ist alt und krumm und kann kaum noch etwas sehen. Beim Einschenken des Tees gießt er daneben, er trifft nicht das Glas, sondern zielt vorbei auf den Boden. Zaccharia, sein Freund und reicher Beschützer, wirft einen kurzen traurigen Blick auf den Mann, den er wie seinen Vater behandelt und stürzt sich wieder in die Debatte darüber, was für Solaranlagen das Dach des Gemeindehauses künftig zieren könnten.

Doch Zaccharias Blick schweift immer wieder beschützend hinüber zu seinem alten Freund wie zu einem Kind, dem man jedoch nichts mehr verbieten kann. Am Morgen ist Anania immer der Erste in der Synagoge. Einsam sitzt er in einer abgelegenen Ecke des Raumes, hält sich den abgegriffenen Siddur vor die Augen und summt mit einer kindlich jammernden Stimme vor sich hin.

Hier in der Mellah wissen die Muslime sehr gut über ihre andersgläubigen Nachbarn und deren Vergangenheit Bescheid. Schließlich wohnen sie alle in Häusern und haben ihre Geschäfte in Läden, die einst Juden gehörten. Heute leben die meisten Juden etwas außerhalb, in der Neustadt. Beim Gang durch die Mellah werden sie von allen höflich gegrüßt, am Schabbat sogar hin und wieder mit einem »Schabbat Schalom«. Jeder hier kennt sie. Ob sie denn niemals Probleme hätten? Nein, sagt Zaccharia, man achte sich gegenseitig, und die Leute wüssten ja, dass man Geld habe. Ob man sich mit dem Geld die eigene Sicherheit erkaufe? »Nein, nicht erkaufen! Mit jedem Trinkgeld investieren wir in unseren Frieden.« Wie lange er hält, steht in den Sternen.