Im Januar 1953 berichtete die wichtigste sowjetische Zeitung »Prawda« über die Verhaftung von neun angesehenen Medizinern, die als »bösartige Spione und Mörder« verunglimpft wurden. Die Mediziner galten fortan als Mitglieder einer »terroristischen Gruppe«, die die sowjetische Führung vorsätzlich medizinisch falsch behandelt habe beziehungsweise habe töten wollen.

Die »Prawda« machte kein Hehl aus dem offen antisemitischen Charakter der neuen Kampagne: Die meisten Mitglieder der Gruppe wurden als »Agenten des amerikanischen Geheimdienstes« und »Zionisten« dargestellt, die von der »internationalen jüdischen bürgerlich-nationalistischen Organisation Joint« angeworben worden seien. Das Zentralorgan der KPdSU, der kommunistischen Partei, begleitete die »Ärzteverschwörung«, die letzte antisemitische Kampagne der Stalin-Ära, die bereits 1951 begonnen hatte und mit Stalins Tod Anfang März 1953 endete. Doch wie kam es zu diesem antisemitischen Komplott.

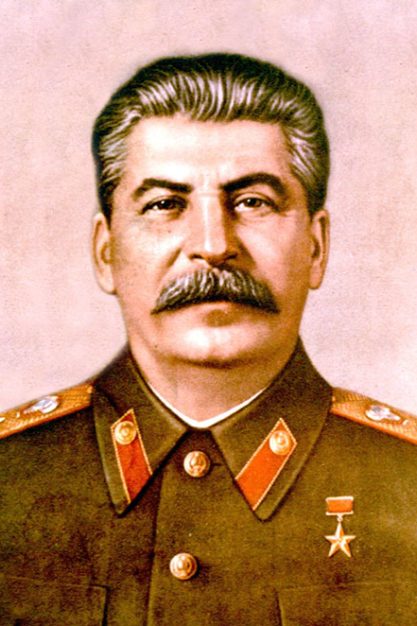

KANNIBALISMUS In seiner Antwort auf eine Anfrage der New Yorker Jewish Telegraphic Agency erklärte Stalin im Januar 1931, der Antisemitismus sei eine »extreme Form des Rassenchauvinismus« und »der gefährlichste Überrest des Kannibalismus«. Der Judenhass würde in der UdSSR nicht geduldet und bestraft, wobei »aktiven Antisemiten« sogar die Todesstrafe drohe.

Obschon sich die von Stalin suggerierte systematische Hinrichtung von Antisemiten als übertrieben erwies, wurde der Judenhass im bolschewistischen Staat nach der Oktoberrevolution 1917 in der Tat bekämpft. In der zweiten Hälfte der 30er-Jahre wurden die stalinistischen Kannibalismus-Vergleiche von der Propaganda zudem aufgegriffen, um NS-Deutschland zu verurteilen.

Laut der »Prawda« wollten die Ärzte die Staatsspitze töten.

Die sowjetische Presse in jiddischer Sprache stilisierte Stalin zum »größten Freund der jüdischen Werktätigen«. In Wirklichkeit war er aber schon in seiner Jugend in Georgien von judenfeindlichen Ressentiments geprägt, wobei sich diese Tendenzen im Laufe seines Lebens verstärkten. Seine wichtigsten Rivalen innerhalb der bolschewistischen Partei (beispielsweise der Erzfeind Leo Trotzki) waren jüdischer Herkunft, sie hoben ihre intellektuelle Überlegenheit gegenüber dem »groben Georgier« Stalin hervor und brüskierten den ambitionierten

Parteichef.

abgrenzung In den 1920er- und 30er-Jahren verzichtete Stalin – nicht zuletzt um eine scharfe Abgrenzung zum antisemitischen »Dritten Reich« bemüht – jedoch auf Antisemitismus und spielte geschickt die »jüdische Karte« aus, um etwa die Sympathie jüdischer Intellektueller in Europa zu gewinnen. Um das zionistische Projekt im von Großbritannien kontrollierten Palästina zu konterkarieren, wurde 1927 das Autonome Jüdische Gebiet Birobidschan im Fernen Osten gegründet.

In den späten 30er-Jahren gewann allerdings der Faktor Antisemitismus auch in Moskau zunehmend an Bedeutung. Die Absetzung des jüdisch-stämmigen Außenministers Maxim Litwinow im Mai 1939 und die anschließende Säuberung des Volkskommissariats des Äußeren von Funktionären jüdischer Herkunft ebneten den Weg zu den Verhandlungen zwischen Moskau und Berlin und zur Schließung des Hitler-Stalin-Paktes im August 1939.

Während die offizielle Propaganda in den 1920er- und 30er-Jahren konsequent behauptete, dass der Antisemitismus in der UdSSR ausgerottet sei, waren antisemitische Ressentiments und Vorurteile – unter anderem das Feindbild des »jüdischen Bolschewismus« – in der sowjetischen Gesellschaft weit verbreitet.

Der deutsche Überfall auf die UdSSR führte zu einer rasanten Zunahme des Antisemitismus in den besetzten Gebieten, in denen die Nationalsozialisten die jüdische Bevölkerung ermordeten und gleichzeitig ihre radikale antisemitische Propaganda vorantrieben.

doppelstrategie Der Kreml entschied sich im Krieg für eine Doppelstrategie: Einerseits wurde 1942 das Jüdische Antifaschistische Komitee ins Leben gerufen, das die jüdische – vor allem jüdisch-amerikanische – Öffentlichkeit für die Unterstützung der UdSSR mobilisieren sollte; andererseits wurde der NS-Judenmord zwar nicht verheimlicht, jedoch auch nicht hervorgehoben. Juden wurden dem allgemeinen Sowjetvolk zugerechnet, das unter der Mordpolitik leide.

Nach dem Krieg kam es in der Sowjetunion zu einer antisemitischen Welle, die sich auf das Zusammenspiel von drei wesentlichen Faktoren zurückführen lässt: Erstens setzte der Kreml unter den Bedingungen des Kalten Krieges auf den russischen Nationalismus und auf die Abschottung gegen den Westen, der als akute Bedrohung wahrgenommen wurde.

Zweitens war Moskau vom gestiegenen Selbstbewusstsein der jüdischen Bevölkerung und von in der UdSSR verbreiteten Sympathien für den neu entstandenen Staat Israel beunruhigt. Drittens radikalisierte sich Stalins Antisemitismus erheblich. Die für ihn unerwünschte Affäre zwischen seiner Tochter Svetlana und dem mehr als 20 Jahre älteren jüdischen Filmregisseur Alexej Kapler im Jahr 1943 und die Tatsache, dass Svetlana 1944 den jüdischen Juristen Grigorij Morosow heiratete, verstärkten den Judenhass des Diktators zusätzlich.

Der Geheimdienst hatte die »Ärzteverschwörung« konzipiert.

Juden galten nicht mehr als loyal und sogar als potenzielle Feinde, die bereits mit US-amerikanischen Geheimdiensten in Verbindung stünden oder solche Kontakte jederzeit hätten knüpfen können. »Wurzellose Kosmopoliten« in Kunst, Literatur und Wissenschaft wurden gezielt bekämpft, Menschen jüdischer Herkunft entlassen und festgenommen. Zudem entfernte man Bücher jüdischer Autoren aus Bibliotheken und Buchhandlungen.

staatssicherheit Das Jüdische Antifaschistische Komitee, das sich gegen Ende des Zweiten Weltkriegs erfolglos für die Gründung einer jüdischen Republik auf der Krim eingesetzt hatte, wurde im November 1948 offiziell aufgelöst. Sein Vorsitzender, der Schauspieler Solomon Michoels, wurde bereits am 13. Januar 1948 in Minsk heimtückisch von der Staatssicherheit ermordet.

Seine Mitstreiter und Mitstreiterinnen wurden Ende 1948 und im Frühjahr 1949 festgenommen. Insgesamt 125 Personen waren von den Repressionen betroffen; 13 von ihnen wurden nach dem Gerichtsprozess im August 1952 hingerichtet. Antisemitische Kampagnen fanden auch in anderen sozialistischen Staaten statt, wobei der Slánský-Prozess in der Tschechoslowakei im November 1952 zum Sinnbild des Antisemitismus im Spätstalinismus wurde.

Der sowjetische Geheimdienst entwarf die »Ärzteverschwörung« bereits Anfang der 50er-Jahre. Insgesamt 37 Menschen wurden verhaftet. Als Verschwörungstheoretiker, der um sein Leben bangte, verfolgte Stalin die Entwicklung des Komplotts persönlich und ließ festgenommene Mediziner foltern. Was hatte der Diktator vor? Die verurteilten Ärzte sollten in Moskau am Roten Platz öffentlich gehängt werden. Aber die Kampagne sollte sich nicht nur auf die Mediziner beschränken.

zeitzeugen Mehrere Zeitzeugen gehen in ihren Erinnerungen von einer geplanten Deportation der gesamten jüdischen Bevölkerung aus dem europäischen Teil der Sowjetunion oder zumindest von einer Teildeportation in Lager nach Kasachstan und Sibirien aus. Dort seien Hinrichtungen geplant gewesen. Obschon schriftliche Beweise für die Deportationspläne, geschweige denn für die vorgesehene Vernichtung, fehlen, erscheint diese Entwicklung angesichts der damaligen Situation in der UdSSR und der Deportationen voriger Jahre durchaus möglich.

Die Weichen für eine radikale antisemitische Aktion waren gestellt: Die Hetzkampagne führte zu einem rasanten Anstieg des Antisemitismus in der UdSSR, von dem vor allem jüdische Mediziner betroffen waren. Die Kampagne hatte auch eine internationale Dimension: Nachdem es am 9. Februar 1953 zu einem Bombenanschlag auf die sowjetische Botschaft in Tel Aviv gekommen war, brach Moskau die diplomatischen Beziehungen zu Israel ab.

Die »Ärzteverschwörung« endete abrupt mit Stalins Tod, der die sowjetischen Juden rettete. Festgenommene Ärzte wurden freigelassen, Vollstrecker der Kampagne aus der Staatssicherheit festgenommen und später hingerichtet. Stalin starb am 5. März 1953 infolge seines Schlaganfalls vier Tage zuvor. Diesen Schlaganfall erlitt er am Tag des Purimfestes. Die Geschichte der wunderbaren Rettung hat sich wiederholt.