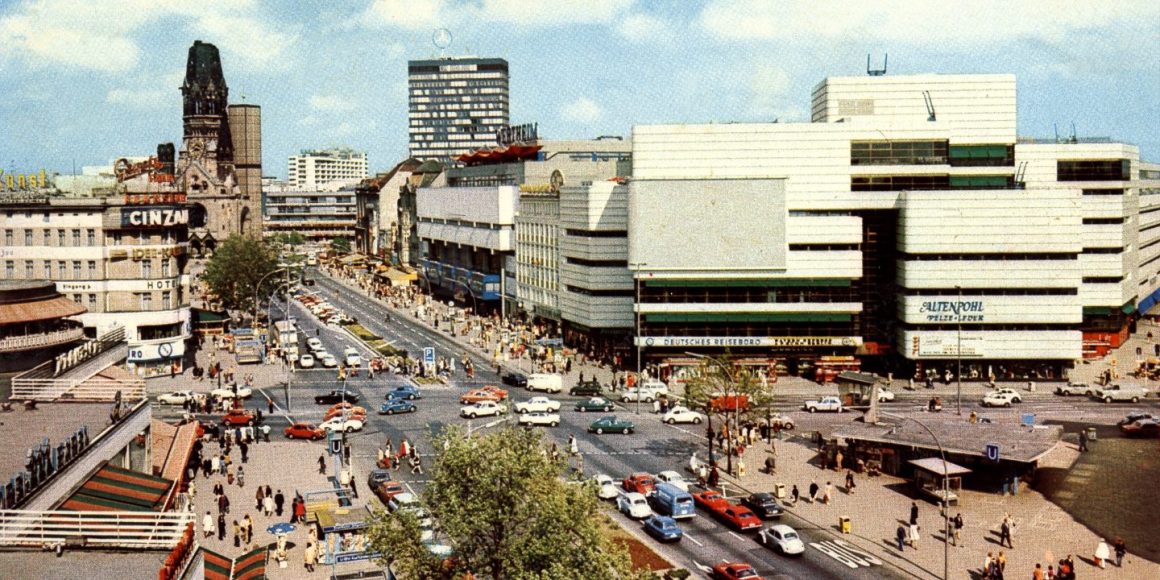

Angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine wollen immer mehr Menschen Russland verlassen, unter ihnen auch viele Juden. Manche erinnern sich dieser Tage daran, wie jüdische Sowjetbürger in den 70er- und 80er-Jahren versuchten, dem kommunistischen System den Rücken zu kehren. Etlichen gelang dies, und manche ließen sich im Westteil Berlins nieder, der östlichsten Stadt der damaligen westlichen Welt.

Während Mitte der 70er-Jahre mindestens 2000 aus der UdSSR stammende Juden in West-Berlin lebten, waren es Anfang des nächsten Jahrzehnts bereits 8000 ehemalige Sowjetbürger und Sowjetbürgerinnen jüdischer Herkunft.

Wie kam es zur Entstehung dieser sowjetisch-jüdischen Kolonie im West-Berlin der 70er- und 80er-Jahre? Welche Rolle spielte dabei der damalige Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Heinz Galinski? Und warum gerieten diese Menschen ins Blickfeld der ostdeutschen Stasi und des sowjetischen KGB?

NAHOSTKONFLIKT Bereits vor dem arabisch-israelischen Sechstagekrieg 1967 hatten einige sowjetische Juden die UdSSR verlassen dürfen. Doch nach diesem Krieg begann der Massenexodus, der sich nicht zuletzt auf die rasante Verstärkung des Antisemitismus in der UdSSR zurückführen lässt. Der Kreml unterstützte die arabische Seite im Nahostkonflikt. Moskau hatte 1967 die diplomatischen Beziehungen mit Israel abgebrochen und schränkte gerade in den 70er-Jahren und vor allem in der ersten Hälfte der 80er-Jahre die jüdische Auswanderung drastisch ein, auch auf Wunsch seiner arabischen Partner.

Trotzdem musste sich die Moskauer Regierung dem starken internationalen Druck – vor allem aus den Vereinigten Staaten – beugen und erlaubte zwischen 1970 und 1991 die Ausreise von rund 763.000 Personen jüdischer Herkunft sowie den nichtjüdischen Mitgliedern ihrer jeweiligen Familien.

Die Stasi und der KGB waren von der Entwicklung sichtlich beunruhigt.

Obwohl die meisten von ihnen die UdSSR mit einem israelischen Visum verließen, erreichten lediglich 57 Prozent der zwischen 1970 und 1988 ausgewanderten Menschen das Zielland Israel. Ausschlaggebend dafür war die Tatsache, dass es keine direkte Flugverbindung zwischen Moskau und Tel Aviv gab. Der Weg nach Israel führte über eine Zwischenstation in Österreich und später in Italien.

emigranten Da es etlichen jüdischen Emigranten vor allem darum ging, die Sowjetunion zu verlassen, und sie ihre Zukunft nicht unbedingt im von Krieg und Terror bedrohten jüdischen Staat sahen, änderten sie in Österreich oder Italien ihre Absicht: Sie entschieden, lieber in Westeuropa zu bleiben oder in die USA zu ziehen, die ihnen in wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Hinsicht attraktiver erschienen als Israel.

Hinzu kam, dass etliche sowjetische Juden sich in Israel nicht einleben konnten und nach einem kurzen israelischen Intermezzo nach Nordamerika oder Westeuropa übersiedelten.

Unter den westeuropäischen Ländern genoss die wirtschaftlich prosperierende Bundesrepublik einen besonders guten Ruf – Deutschlands NS-Vergangenheit, der Holocaust und aktuelle antisemitische Vorfälle wurden kaum berücksichtigt.

RÜCKSICHT Die meisten jüdischen Gemeinden in Westeuropa wollten mit den sowjetischen »Israel-Verweigerern« aus Rücksicht auf israelische Befindlichkeiten nichts zu tun haben. Die jüdischen Gemeinden in der Bundesrepublik und vor allem die Jüdische Gemeinde zu Berlin mit Heinz Galinski an der Spitze nahmen diese Personen hingegen gerne auf.

Unter den westeuropäischen Ländern genoss die wirtschaftlich prosperierende Bundesrepublik einen besonders guten Ruf.

Von den vor allem jungen Ankömmlingen versprach sich Galinski eine Erneuerung der Gemeinde und die Wiederbelebung des jüdischen Lebens in West-Berlin. Dass die Behörden bei dieser illegalen Zuwanderung die Augen zudrückten, lässt sich wiederum auf das persönliche Engagement des angesehenen Gemeindevorsitzenden Galinski zurückführen.

Während sich Galinski über neue Gemeindemitglieder freute, waren die Stasi und der KGB von dieser Entwicklung sichtlich beunruhigt. Von verschwörungstheoretischen antisemitischen Denkmustern geprägt, nahmen sie die Einwanderung jüdischer Menschen in die Stadt als eine subversive, gegen die DDR gerichtete Operation des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad wahr.

kontaktpersonen In den 70er- und 80er-Jahren setzte sich die Stasi mit der verdächtigen sowjetisch-jüdischen Kolonie in West-Berlin auseinander. In diesem Umfeld wurden Kontaktpersonen und inoffizielle Mitarbeiter rekrutiert, die – wie etwa die gebürtige Moskauerin »Anna« – das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) über Jahre hinweg mit interessanten Informationen aus West-Berlin versorgten.

Obschon die Stasi auf der Suche nach »Belastungsmaterial« und von judenfeindlichen Stereotypen und Vorurteilen beeinflusst war, sind die Akten der sogenannten MfS-Hauptabteilung II (Spionageabwehr) eine wichtige Quelle, die hilft, die Geschichte sowjetischer Juden im geteilten Berlin zu rekonstruieren.

Während die Staatssicherheit unbescholtene sowjetische Juden und Jüdinnen unbeachtet ließ, konzentrierte sie sich auf einzelne Personen, die dubiose Schmuggelgeschäfte zwischen West und Ost betrieben und Kontakte in die UdSSR, die DDR und in andere Obstblockstaaten pflegten.

MAFIA Die Entstehung und die Tätigkeit der skrupellosen »russischen Mafia«, die vor brutalen Methoden nicht zurückschreckte, wurde in den Stasi-Berichten akribisch dargestellt, wobei international gut vernetzte »jüdische Russen« als ein wichtiger Bestandteil der organisierten Kriminalität in der Stadt galten.

Allein aufgrund ihrer jüdischen Herkunft und ihrer Migrationsgeschichte schienen die »jüdischen Russen« für die Rolle westlicher Agenten prädestiniert zu sein.

Die Stasi interessierte sich weniger für Drogenhandel, Glücksspiel, Prostitution, Erpressung von Schutzgeldern, Einbruchsdiebstahl, Hehlerei sowie weitere Geschäftsfelder der »russischen Mafia«. Das MfS befürchtete vielmehr die Verbindungen zwischen Kriminellen und »imperialistischen Geheimdiensten«: Allein aufgrund ihrer jüdischen Herkunft und ihrer Migrationsgeschichte schienen die »jüdischen Russen« für die Rolle westlicher Agenten prädestiniert zu sein.

ost-west-konflikt Da sich der Ost-West-Konflikt in den späten 70er- und frühen 80er-Jahren erneut verschärfte, während die Anzahl von sowjetischen Juden und Jüdinnen in West-Berlin kontinuierlich wuchs, schlossen KGB und Stasi nicht aus, dass der Mossad und weitere »imperialistische Geheimdienste« die »russische Mafia« instrumentalisieren würden.

Um die Vernetzung zwischen der organisierten Kriminalität und der israelischen Auslandsspionage zu prüfen, war 1986 eine gemeinsame »operative Kombination« geplant, die aber wohl nicht zustande kam.

In den späten 80er-Jahren ging das Interesse der Ostblockgeheimdienste an sowjetischen Juden in West-Berlin nach und nach zurück: Im Zuge der Demokratisierung in der UdSSR wurden die Einschränkungen für die Auswanderung allmählich aufgehoben. 1990 übersiedelten etliche Ausreisewillige in die inzwischen demokratische DDR, die sich zur Aufnahme von Juden aus der UdSSR bereit erklärt hatte. Nach der deutschen Wiedervereinigung kam es zu einer Massenzuwanderung aus der ehemaligen UdSSR, die das jüdische Leben in der Bundesrepublik grundsätzlich veränderte.